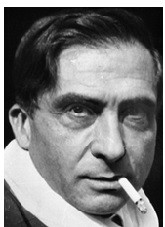

Pierre Reverdy

| Biographie Bibliographie |

L’image Reverdy et le Surréalisme. |

| Plupart du temps | Plupart du temps : Comparaison avec Apollinaire, Alcools et Calligrammes |

Biographie

Né le 11 (officiellement le 13) septembre 1889 et déclaré « né de père et de mère inconnus » à l’état-civil de Narbonne, Pierre Reverdy dut attendre sa vingt-deuxième année pour être reconnu par sa mère, en 1911. C’est une sage-femme qui est venue déclarer l’enfant à la mairie ; à l’époque on ne naissait pas « sous X »… L’année de sa naissance, sa mère était mariée mais son époux, Victor Turcan, vivait en Argentine… depuis deux ans déjà. Son vrai père, Henry-Pierre Reverdy, le reconnaît et lui donne son nom en 1895 (il a donc passé ses 6 premières années sans nom…) Ce n’est qu’en 1897 que sa mère put se remarier avec le père de Reverdy, viticulteur dans la Montagne noire et descendant d’une famille de sculpteurs, de tailleurs de pierre d’église. Il poursuivit ses études à Toulouse, puis à Narbonne. Mais en 1901, ses parents, après seulement trois ans de mariage, se séparent. Alors que sa sœur Henriette suit sa mère, le petit Pierre reste avec son père. Ses résultats scolaires baissent, et il abandonne définitivement ses études en 1905, à 16 ans. Pierre Reverdy est donc un autodidacte.

En 1905-1907, le Languedoc connaît de grandes grèves sanglantes de vignerons ; Narbonne est occupée par la troupe. Et le père de Reverdy, ruiné par la crise viticole, perd la Jonquerole.

Pierre Reverdy arrive à Paris en octobre 1910. Il vient d’être exempté de service militaire pour maladie de cœur.

À Montmartre, au célèbre Bateau-Lavoir, il rencontre ses premiers amis : Guillaume Apollinaire,

Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault et Tristan Tzara. Il rencontre également des peintres, parmi les plus grands :Picasso, Juan Gris, Modigliani, Georges Braque ; tous sont aussi lecteurs de poésie, et participent à de vives discussions théoriques et esthétiques, tant sur la peinture que sur la littérature. Le jeune Reverdy participe activement à ces débats.

Mais la fréquentation des peintres n’empêche pas l’isolement :

« il faut en effet savoir, dit Reverdy, à quel point l’esprit des peintres diffère de celui des poètes et surtout de celui des littérateurs, pour comprendre cette étrange situation. Je suis loin de m’en plaindre, car cet esprit plastique, plus simple, plus réaliste, plus dur et plus clair, s’opposant à mon obscurité sentimentale, a énormément contribué à débrouiller les fils de mon écheveau intérieur. Par des moyens aussi primitifs que ceux des peintres, il m’a été permis d’établir un courant puissant entre mon intelligence très insuffisante et ma sensibilité excessive. L’habitude de considérer la réalité avec cette netteté directe, d’en épouser les contours exactement et avec force, sans complications subjectives superflues, m’a permis de trouver des moyens d’expression propres à établir un équilibre entre l’apport considérable des sens et le débit certainement trop pauvre de l’esprit. »

(Louis Thomas, « Pierre Reverdy par lui-même » in Europe, n° 777-778, janvier-février 1994, p. 22.)

En 1914, il épouse Henriette Bureau, qui sera la compagne de toute sa vie, le suivra jusqu’à Solesme, où elle lui survivra et où elle est aujourd’hui enterrée près de lui.

Pendant seize ans il vit pour créer des livres. Toutes ces années sont liées de près ou de loin à l’essor du surréalisme, dont il est l’un des inspirateurs. Sa conception de l’image poétique a en particulier une grande influence sur le jeune André Breton et sa théorisation du mouvement surréaliste.

Il s’engage au début de septembre, mais est réformé le 24 décembre 1914 ; il reprend alors son métier de correcteur.

Pierre Reverdy est, avec Apollinaire, celui qui accueillit les surréalistes à leur arrivée à Paris pendant la guerre.

Après les premières années de guerre, ce jeune poète, qui n’a encore publié que deux petits recueils, les Poèmes en prose en 1915 (qui lui valent une brouille avec Max Jacob), et La Lucarne ovale en 1916, qui se sont bien vendus et lui ont rapporté un peu d’argent, malgré un tirage modeste, éprouve le besoin de regrouper les tendances novatrices dans une revue : il songe alors, dès 1916, à Nord-Sud, dont le premier numéro paraît Le 15 mars 1917.

Le titre de la revue lui est venu du nom de la compagnie de métro qui avait ouvert en 1910 la ligne reliant Montmartre à Montparnasse. Il signifiait ainsi sa volonté de « réunir ces deux foyers de la création ». Pierre Reverdy a conçu ce projet à la fin de 1916, alors que la vie artistique est encore anesthésiée par la Grande Guerre, pour montrer les parallélismes entre les théories poétiques de Guillaume Apollinaire, de Max Jacob et de lui-même, marquant ainsi le début d’une époque nouvelle pour la poésie et la réflexion artistique. Reverdy y expose ses théories littéraires, ainsi que de nombreuses réflexions sur le cubisme, notamment sur ses amis Pablo Picasso et Georges Braque. Joan Miró représente la revue dans un tableau qui porte son nom, Nord-Sud (1916-1917), en hommage au poète et aux artistes qu’il admirait.

Joan Miró, Nord-Sud (1916-1917)

Dans les 14 fascicules – qui s’échelonnent de mars 1917 à la fin de 1918 – on trouvera les noms de André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon, ou encore Tristan Tzara, alors leaders du mouvement dada.

Au début des années 1920, il fut l’amant de Coco Chanel à qui il dédicaça de nombreux poèmes.

Reverdy quitte définitivement la capitale le 28 mai 1926 : à l’âge de 37 ans, il « choisit librement Dieu » et se retire dans une réclusion méditative près de l’abbaye bénédictine de Solesmes où il demeure jusqu’à sa mort, à 70 ans le 17 juin 1960. Là sont nés ses plus beaux recueils, tels Sources du vent, Ferraille, Le Chant des morts.

La maison de Reverdy à Solesmes (Sarthe) © Michèle TILLARD, mai 2015

Il effectue néanmoins quelques voyages, en Italie en 1929, en Espagne en 1931, en Italie à nouveau et en Grèce en 1936, en Suisse en 1939 ; mais il dira plus tard : « il ne m’est jamais venu à l’esprit de tirer parti de ces vagues déplacements ».

Durant la seconde guerre mondiale, il se refuse à écrire et surtout à publier quoi que ce soit. Il attend 1945 pour publier Plupart du temps, qui reprend les Épaves du ciel et quelques inédits.

Dans la dernière année de sa vie, il écrit Sable mouvant, testament poétique illustré par Picasso, dans lequel il dépouille ses vers et où la voix reste en suspens (son dernier vers ne comporte pas de point final). Il veut qu’il ne demeure de lui qu’un portrait symbolique, dépouillé des détails de l’existence, et ramené à l’essentiel.

Il meurt le 17 juin 1960 à Solesme, où il est enterré.

Plupart du temps (1915-1922), 1945, réédité en 1969.

Textes expliqués

|

Synthèses

|

Le recueil

Publié en 1945, réédité chez Gallimard en 1969, Plupart du temps est constitué de plusieurs recueils datés de 1915 à 1918 :

- Poèmes en prose (1915) : 50 textes ;

- Quelques poèmes (1916) : 7 textes ;

- La Lucarne ovale (1916) : 53 textes ;

- Les Ardoises du toit (1918), 80 poèmes

- Les Jockeys camouflés (1918), 3 textes

- La Guitare endormie (1919), 31 textes

- Étoiles peintes (1921), 20 textes

- Cœur de chêne (1921), 14 textes

- Cravates de chanvre (1922), 23 textes

Soit un total de 281 textes.

La composition de Plupart du temps est donc strictement chronologique.

Plupart du temps : Textes expliqués

« Fronts de bataille et « bataille » (Petits Poèmes en prose, 1915)

Ces deux textes contigus appartiennent aux Petits Poèmes en prose de 1915. Tous deux traitent du conflit en cours.

Fronts de bataille, p. 49

C’est un poème composé de 6 strophes en prose, assez énigmatiques.

Une guerre intemporelle

Le thème de la guerre est très présent : il est question de « rempart », de « ruines », de « tambours » ; « les fronts découverts où saigne une blessure » évoque le carnage de la grande guerre, mais sans jamais donner le moindre détail concret, historiquement situé ; si Reverdy utilise en permanence des articles définis (« la victoire », « la charge », « la fumée »), il s’agit de termes très génériques…

Le temps lui-même est incertain : la plupart des verbes sont à un présent, que l’on peut tantôt identifier comme un présent de narration, tantôt à un « vrai » présent situé par rapport à un locuteur, par ailleurs bien discret (mais présent par l’intermédiaire des déictiques, par exemple « hier », ou « encore »). Mais des passés surgissent parfois, passé simple renvoyant à une narration écrite (« qui sonna la victoire ? »), ou mention d’un passé plus ou moins récent (« on les avait crevés. Ceux d’hier se répondent encore » ; ou encore dans la dernière phrase, « celui qui les aurait peints n’était plus là ».)

Un récit, ou une image ?

La première strophe évoque un récit : le poète évoque un lieu, « sur le rempart », des bruits évoquant une atmosphère guerrière (« on entend un écho de tambours ») ; des personnages mystérieux, anonymes (« on ») ; la guerre n’est pas directement évoquée, mais présente par des sons lointains (« écho de tambours »), et des images de destruction (« des ruines »). Le ton semble détaché, pur constatau présent : Reverdy refuse ici toute forme de pathétique, malgré la violence de « crevés » (mais ce participe s’applique aux tambours !)

Les deux strophes suivantes semblent indiquer le passage du temps ; après un début nocturne, l’obscurité se dissipe (« la nuit finie »), et le soleil se lève (« le soleil transperce l’horizon ») ; mais c’est un jour sinistre, qui ramène à une réalité violente et sanglante.

Les hommes apparaissent enfin, mais ce sont de simples silhouettes : « au milieu des fumées les hommes sont perdus ».

Puis le temps semble se brouiller : la question « qui sonna la victoire ? » précède la « charge », normalement antérieure… La confusion semble à son comble, et l’image se fait plus cruelle et plus inquiétante : « ceux qui sont tombés », « lambeaux d’escadrons », « fumée »…

Mais le doute s’installe : et s’il s’agissait, non d’une scène, mais d’une ecphrasis : la description d’une image… Ainsi s’expliquerait la prédominance des éléments visuels, les différents plans (plan large, les remparts, puis plus rapprochés, jusqu’au détail – les fronts ensanglantés ; les jeux de lumière (nuit, soleil levant, fumée) et les effets d’optique (« les chevaux dont les pieds ne touchent plus le sol »)

L’ultime strophe confirme cette interprétation, avec l’irruption soudaine d’un personnage de peintre encore plus fantômatique que les précédents, un personnage sans visage ni nom, et même absent… le peintre.

Bataille, p. 50.

« Bataille » est un poème en prose de huit strophes de longueurs diverses, avec une forme d’alternance longue/brève qui évoque un peu l’élégie.

Dès le 1er paragraphe, le lecteur éprouve un sentiment d’étrangeté : le texte est écrit dans un présent intemporel (« battent »), l’expression est à la fois définie (« la poitrine ») et abstraite ; on trouve les éléments traditionnels de la guerre, mais mis à distance :

- un drapeau, mais décoloré par les pluies

- des tambours qui battent « dans ma tête » : le locuteur rêve-t-il ? Est-il victime d’hallucinations ?

- la question « d’où vient l’ennemi » est très ambigue : elle peut signifier une menace – ou l’absurdité d’une situation irrationnelle.

Le paragraphe est marqué par un parallélisme rythmique assez lourd, avec une anaphore rhétorique : « Dans la poitrine / dans ma tête ».

Le second paragraphe semble sauter du coq à l’âne : il est question d’un ordre (religieux ou patriotique ?) perdu, ou devenu absurde. Qui est représenté par « leur » dans « leur commandement » ? Question sans réponse, qui accroît le sentiment de malaise, et épaissit le mystère.

Dans le troisième paragraphe, « un ami meurt d’enthousiasme » : simple expression hyperbolique ? ou jeu sur une expression figée, prise ici au pied de la lettre, pour en souligner l’absurdité ? Il y a en tous cas violente contradiction entre l’enthousiasme et la fatigue ; la guerre n’est plus présente que par les « canons ». Sans doute est-ce une allusion désabusée à l’enthousiasme assez mal compris d’Apollinaire pour la guerre…

Le « il » qui apparaît dans le quatrième § est-il l’ami du troisième ? S’agirait-il d’Apollinaire, comme l’allusion au « ventre » peut le laisser penser ? (Apollinaire était célèbre pour son embonpoint…) ; l’atmosphère est menaçante : « au coin des bois », « hommes cachés », « macabre comme la mort »… Le « il » n’est qu’une simple silhouette, énigmatique et anonyme.

Le cinquième § continue la description d’un univers macabre, évoquant la mort et la destruction : « les ruines », »leurs cadavres », « des têtes sans képis » : cette dernière expression marque la prédilection de Reverdy pour les expressions négatives, la représentation du manque. Ici, de ce qui fait le folklore glorieux de la guerre, il ne reste rien que des traces.

Dans le 6ème paragraphe, la prise de distance est double :

- Il s’agit d’un tableau, d’une ecphrasis et non d’une scène réelle, présente.

- Le Narrateur se parle à lui-même, mais souligne la distance spatiale et temporelle. « j’ai rêvé que j’y étais encore » : il s’agit bien d’un rêve, ou plutôt d’un cauchemar renvoyant à un passé révolu mais encore présent.

« un drôle de métier » : soldat ? ou peintre ?

Dans le 7ème §, deux tableaux se superposent : l’éclair, l’oreille sourde peuvent, de manière très distancée et discrète, évoquer la guerre ; mais s’y oppose une nature plaisante (rayon de soleil, ruisseau rose – souvenir de la propriété familiale de la Jonquerolle, le paradis perdu)… Nous sommes dans le domaine de l’illusion (« j’avais pris »), de l’incertitude.

Enfin, le 8ème paragraphe est lapidaire : « j’avais si soif ! » : évocation d’une douleur, d’un manque physique, intellectuel ou moral ?

« Carrés », p. 65-66 (Quelques poèmes, 1916)

Pour une étude détaillée, voir Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie plastique et dialogue des arts, Librairie Droz, 2006, 326 p. ; en particulier les pages 33 et suivantes.

Introduction

« Carrés » est un cas unique dans Plupart du temps : il est le seul poème qui peut s’apparenter à un calligramme, et pour lequel l’aspect visuel présente autant d’importance que le contenu ; certes, il existe dans le recueil d’autres poèmes « carrés » ; mais aucun ne présente une structure aussi complexe. De même, le titre du poème fait référence à sa présentation typographique, et non à son contenu.

Un poème qui est d’abord un tableau

Le texte, qui précède immédiatement « O », se présente tout d’abord comme une série de formes géométriques organisées en deux parties : tout d’abord, selon une ligne verticale, trois carrés dont la taille va en diminuant, et dont chacun, en prose, dessine un petit tableau ; puis une seconde partie elle-même en carré, composée de quatre carrés de même dimension qui en encadrent un cinquième, au centre, plus petit ; ici, le sens de lecture est moins évident : faut-il les lire de gauche à droite, et de haut en bas ? ou suivant un mouvement circulaire, dans le sens des aiguilles d’une montre (ou, pourquoi pas en sens inverse) ? Mais alors, quel est le statut du poème central ?

Par ailleurs, la forme carrée est peut-être une reprise ironique de l’aspect du poème traditionnel, avec ses vers réguliers répartis en strophes : il n’en resterait plus, ici, que la forme géométrique, la silhouette, en somme…

Un texte, ou des textes ?

L’autre question qui surgit, dès l’abord, est la suivante : chacun des carrés constitue-t-il un texte à part entière, ou un fragment ? et l’ensemble du poème est-il un texte, ou une série de textes indépendants juxtaposés ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord se livrer à une étude linéaire, qui plaide d’abord pour l’idée d’un texte unique : son statut dans le recueil, le fait qu’il se présente sous un titre unique, montrent que Reverdy leconcevait comme un seul texte.

Première partie

Premier carré : le texte est énigmatique : il commence par un défini, « le masque », dont on ne sait à qui il renvoie ; le terme introduit la notion d’illusion, de fausseté (le masque, d’ailleurs, a des dents fausses !) ; s’agit-il d’un clown triste, d’un pierrot tourmenté ? Les sentiments évoqués sont tous négatifs : « honteux », « il est seul, il pleure »,

« pâle et méchant »… L’identité des locuteurs et des personnages est brouillée : le masque est « seul », mais un autre personnage semble surgir : « Un autre œil », « disait l’autre »… On passe de la solitude (morale ?) au conflit : un conflit dérisoire (jet de salive, morsure…) dans un cadre inexistant, sinon par des questions : « où cela se passait-il ? et quand ? » : c’est un univers onirique, proche du cauchemar.

Second carré : Là encore, le texte commence par un récit (les verbes sont au passé simple), et la focalisation interne nous introduit dans la pensée d’un nouveau personnage, une femme, qui envie une « grande chanteuse » et prend modèle sur elle. Mais là encore les personnages sont évanescents, ils n’ont qu’une silhouette à peine découpée, et aucune identité. Ce sont des mannequins dérisoires, fascinés par l’apparence : le sujet, « elle », imite la « grande chanteuse » dans son aspect (son profil, sa bouche, sa robe) mais non son essence (« sans sa voix »). On retrouve ici le thème de l’apparence trompeuse. Ce carré est plus petit que le précédent ; et le sujet semble aussi perdre de son humanité, de sa profondeur : il s’amenuise…

Troisième carré : Le mouvement decrescendo continue, tant dans la taille du carré que dans le texte : ici, il n’y a plus qu’une minuscule anecdote, quelque peu humoristique, sorte de « propos de table » dans lequel un narrateur facétieux s’adresse au lecteur…

Seconde partie

Cet amenuisement progressif du texte et de la forme contraste fortement avec la silhouette compacte, massive, très symétrique,de la seconde partie.

Premier carré, en haut à gauche : Il fait écho au tout premier carré, en insistant sur la cruauté (tête tranchée, sabre) et la dérision ; le masque réapparaît également, à la place de la figure (ce qui déshumanise le personnage) ; ses pleurs semblent alors dessinés sur le masque comme le maquillage d’un pierrot… Cette description à la 3ème personne, apparemment objective, tourne à la dérision (« bourreau amateur », « importé de Chine »).

Second carré, en haut à droite : un « je » réapparaît, mais l’on est loin de la confidence personnelle ou de l’élégie. Le jeu de mots (« gouffre ») et la répétition invitent plutôt à la dérision. La tête « qui tournait autour de moi » est-elle celle,tranchée, du premier carré ? Quant aux oiseaux (avec majuscule), ils reprennent en la détournant l’imagerie traditionnelle : ils sont faux eux aussi…

Carré central : il est constitué de trois indépendantes au présent de l’indicatif, purs constats, qui semblent des bribes de conversation ; la phrase finale introduit un « vous » qui ne semble pas avoir grand-chose à voir avec celui de la première partie, plus collectif. C’est une image (« les étoiles qui tombent de vos cheveux ») associant la lumière, le feu… et un étrange mouvement

contradictoire (tombent / s’envolent) : nous sommes toujours dans un univers onirique.

Quatrième carré, en bas à gauche : à trois reprises apparaît le mot « reliure », avec une diaphore : tantôt le mot signifie « ce qui relie », tantôt il évoque la forme d’un livre – et le carré n’évoque-t-il pas justement un livre, surtout avec un aspect en diptyque ? La phrase est incomplète ; se succèdent (sans verbe) « de tes lèvres », « de tes volets », « de nos mains », ce qui laisse entrevoir la présence d’un couple… et renvoie peut-être aux personnages féminins de la première partie. La phrase suivante est plus mystérieuse encore : « O » fait-il allusion au poème suivant, qui s’intitule précisément ainsi ? La strophe s’achève enfin sur un retour à une description pseudo-romanesque, une scène où intervient un « elle », nouveau personnage à peine esquissé.

Cinquième carré, en bas à droite : Nouvelle scène, nouveau personnage toujours anonyme (« il »), dans un univers onirique qui commence dans la légèreté (« Après les premiers pas sur les pointes il avait pris son vol ») et s’achève en cauchemar : mouvement arrêté par les nuages, qui se transforment en glaces (blocs de glace ? miroirs, comme pourrait le faire penser le pluriel ?) ; les temps verbaux alternent entre un présent (au centre) et un récit au passé (début et fin) : un monde littéralement désincarné, cauchemardesque, évoquant la mort : « il se crut au ciel ».

conclusion

Le poème est donc constitué d’éléments autonomes, qui tissent cependant entre eux des jeux d’échos (le masque, la fausseté, une certaine cruauté) et mettent en scène des personnages anonymes, évanescents dans un univers onirique et étrange. Il n’est donc ni tout à fait un ensemble de fragments incohérents, ni tout à fait un texte, au sens classique du terme.Il est d’autre part bien difficile de trouver un lien quelconque entre la forme extérieure du texte, les jeux typographiques,

la composition en diptyque asymétrique, et le contenu ; ce qui renforce encore le sentiment de mystère qui émane de ce poème.

« O », p. 67 (Quelques poèmes, 1916)

Un titre énigmatique

La forme très arrondie peut laisser penser à un « o » majuscule ; mais il pourrait s’agir aussi d’un zéro, ou même,pourquoi pas, d’un symbole, d’un dessin : une bouche ouverte sur un cri ?

Composition du poème

« O » compte 37 vers, répartis en 14 strophes de longueur variable, du sizain au monostiche, sans qu’il soit possible de repérer une régularité quelconque ; notons seulement que l’on semble aller vers une sorte d’exténuation, les strophesles plus longues se trouvant toutes dans la première moitié du poème.Il s’agit de vers libres, de rythmes extrêmement divers, tantôt impairs (jusqu’à 13 syllabes, v. 28), tantôt pairs, le plus long ayant 14 syllabes : « Dans la vie je me serai toujours levé trop tard » (v. 31), si l’on compte le -e muet de « vie » comme une syllabe… Le plus bref, « Le trou« , lui, n’en compte que deux. Il y a donc ici une rupture totale avec la métrique traditionnelle. En outre, les rimes n’ont rien de systématique : tantôt riches (égout / dégoût, piège / neige), tantôt simplement suffisantes (tombé / rentré) elles laissent parfois place à de simples assonances (vent / balancent)… L’alternance féminin / masculin a elle, totalement disparu.

Le poème se présente donc comme une série de « vignettes », de constats au présent, juxtaposées ; le « je », présent dès la première strophe, ne se livre pas à une confidence élégiaque, mais semble suivre une pensée divaguante, une succession d’états de conscience…

Première strophe

Le poème commence par un « il y a » : simple constat sans point de vue assignable ; nous sommes dans le domaine de la pure sensation, sans explication. L’indéfini règne : « des mains », « quelque chose » mais tout semble mouvant : les verbes « passer », « se balancer », « partir » en témoignent. Dès l’abord nous sommes dans une ambiance mystérieuse, onirique ; ni les mains, ni les trois têtes (le Cerbère des Enfers ?) ne sont identifiables ; le narrateur éprouve des sensations qu’il n’explique pas ; mais dans le mouvement général, lui seul est retenu, emprisonné : « un poing me retient ». Cette strophe, l’une des plus longues avec six vers, compte aussi des vers de 6 à 9 syllabes, et donne une impression de compact, de massif.

Seconde strophe

Très différente, avec un effet de crescendo (les vers ont respectivement 5, 10 et 12 syllabes), elle dessine une mini-histoire tragique, dans un cadre urbain et contemporain : « un homme » nous ramène au quotidien, à une disparition s’apparentant à un roman noir. Le « je » a disparu ; nous sommes dans le pur constat, sans émotion apparente.

Troisième et quatrième strophes

Un très cours tercet, suivi d’un monostiche ; tout cet ensemble en vers impairs (deux trisyllabes, un ennéasyllabe, un heptasyllabe). D’abord ce qui ressemble à une petite chanson, avec assonance (« dans la nuit / sous la pluie »), suivie d’une phrase nominale on ne peut plus triviale « 18 francs cinquante le taxi » : on pense à collage, analogue à ce que fera Apollinaire dans ses « poèmes conversations » (« Lundi rue Christine » par exemple). La strophe 4, monostiche, est aussi lapidaire… et polysémique. De quel numéro s’agit-il ? L’expression est-elle métaphorique ? Dans ce cas, renvoie-t-elle à un spectacle de rue (analogue à l’anecdote précédente : « un homme est tombé »…) et place-t-elle le narrateur, et le lecteur, en position de simple badaud désabusé ? Ou est-ce enfin la poésie elle-même, comme un « numéro » raté ? Reverdy ne tranche jamais ; au lecteur seul de décider – ou pas.

Strophe 5

C’est sans doute l’une des plus hétéroclite du poème. Elle commence par mettre en scène un « Elle » parfaitement anonyme et inidentifiable, simple passante peut-être, qui elle aussi passe, comme les silhouettes de la première strophe. Là encore nous assistons à une mini-scène, mais ici le « personnage » semble éprouver un sentiment (le dégoût) ou se livrer à un menu discours intérieur…

Puis le décor change sans transition, du dehors à l’intérieur d’une maison, où les objets sont personnifiés : mais « la pendule bat comme un cœur » sonne comme un cliché : nouveau cut up ?

Enfin, le monologue (de la femme ? du narrateur ?) commence par un « il y a » qui renvoie à la première strophe ; lui aussi constitué de clichés, mais dont la métrique (l’enjambement) souligne la contradiction, il a un côté presque humoristique, une forme d’humour noir. Sans doute est-ce une manière, pour Reverdy, de refuser toute forme de pathos : les sentiments négatifs (angoisse, dégoût, colère) sont soit exprimés de manière impersonnelle, soit tournés en dérision. Il y a un rejet total de l’élégie.

Strophes 6, 7 et 8

À nouveau s’exprime l’angoisse, mais de manière détournée : qui dit « Là il y a un piège » ? D’autant que l’expression, toute faite, semble surgir de n’importe qui, de la rumeur publique…

« Un chat noir file sur la neige » est à la fois une scène (en noir et blanc, comme les affectionne Reverdy qui se méfie de la couleur), et un symbole quelque peu éculé (le chat noir porte malheur…)

Enfin, le jeu de mots « gens / agents », et la réapparition d’un « je » renvoie aux premières strophes : bout de conversation, personnage en délicatesse avec la loi (bohème désargentée…), atmosphère de roman noir…

Strophe 9

Cette fois, c’est une atmosphère de conte qui nous est proposée : « La lune est fatiguée de regarder la nuit« avec à nouveau une forme d’humour ; jeu aussi sur la polysémie possible de « Elle est partie / et je vais m’y mettre » : qui est « je » ? Est-ce le poète qui se met au travail quand la lune est partie ? Est-ce un individu quelconque, comme celui de la strophe 8, qui va se mettre à un travail nocturne quand la lumière est moins gênante ou dangereuse ? et « s’y mettre » signifie-t-il « se mettre au travail »… ou « partir », comme la lune ? Ce qui expliquerait le dernier vers, thème récurrent des portes et des fenêtres chez Reverdy, dont on ne sait jamais trop si elles ouvrent sur l’extérieur, ou si elles enferment…

Strophes 10, 11 et 12

Dans ces trois strophes semblent apparaître à la fois des éléments précis (3 heures 1/4) et des confidences lyriques : allusion à un « tu » (pour la première fois dans le texte), une femme perdue, sans doute morte (« le paradis, celui où tu vis« ), le sentiment tragique de la fuite du temps (« trop tard », « le temps est passé / je n’ai rien fait ») ; mais l’on ne sait trop s’il s’agit d’un regret ponctuel, à la suite du constat de l’heure (matinale ou tardive, selon le point de vue), et qui fait suite à la promesse (donc non tenue) « je vais m’y mettre » du v. 26, ou d’un regret plus général d’une vie gâchée…

Strophes 13 et 14

On constate le retour à l’indéfini : « une ombre » mais le cadre semble plus net, plus précis : « entre cour et jardin ». Le poème semble aussi s’ouvrir sur le futur : « demain », même si nous sommes dans la répétition (« encore ») d’un éternel recommencement. La scène semble s’être humanisée : désormais, ce ne sont plus des « têtes » qui se balancent, mais des « visages » qui « flottent », même si l’on reste dans l’incertain, l’indéfini…

Conclusion

Même si l’on retrouve ici des thèmes très traditionnels de la poésie (la fuite du temps, l’angoisse, le regret…) rien n’est traité de manière classique. Le « je » semble se dissoudre en vagues silhouettes indiscernables ; le cadre (rue, nuit, maison…) bien que familier, demeure flou – et ce n’est pas pour rien que le dernier mot du texte est « brouillard ». Le poète semble laisser sa conscience divaguer, noter au passage des bouts de discours, de conversation, juxtaposer ou superposer des visions… Reverdy rejette tout rappel de la poésie passée, qu’il s’agisse de la versification, du traitement des images, ou du moi lyrique.

l’image dans le premier texte des Jockeys camouflés, p. 249-252.

Dans ce long poème de 69 vers libres publié en 1918, intitulé « Les jockeys mécaniques », l’on peut étudier le fonctionnement de l’image chez Reverdy, en se rapportant à son texte théorique sur « l’Image ».

Les images littéraires

On relève tout d’abord tout au long du poème un réseau lexical de la course, conforme au titre général du recueil, et à celui du poème lui-même. On a l’impression d’assister à une course : les spectateurs (qui ?) assistent au passage des chevaux (première strophe), puis les entendent au loin (v. 11) ; il y a des obstacles à franchir (v. 22-24) ; cavaliers et chevaux sont aperçus (v. 45-46), arrivent près du poteau final (v. 65), chutent parfois (v. 66) ; puis la course s’achève sur l’image des vainqueurs (v. 68-69). Mais ce champ lexical constitue-t-il la réalité décrite (le thème) ou une réalité métaphorique (le phore) ? Mais dans ce cas, quel est le thème ? Le titre du poème donne une indication, en introduisant un second réseau lexical, celui de la mécanique ; la course alors se transforme en voyage, à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train : « les hublots sont ouverts » (v. 1), « le train passe » (v. 14) ; on trouve aussi la « vapeur » (et l’on se souvient que l’on parle déjà de « chevaux-vapeur… »), d’avions et de passage à niveau… tandis que le texte s’achève sur un « grincement métallique » (v. 69). Les images, confuses, se superposent, et l’on ne sait plus très bien de quels « chevaux mécaniques », train ou avion, il s’agit. Le voyage semble même aller jusqu’au fantastique (ou peut-être faudrait-il parler d’anticipation), par un voyage dans l’espace : dans une « nuit polaire », on voit des « cavaliers lumineux »… Les images s’imbriquent donc les unes dans les autres : course hippique, course des avions et des trains (et l’on pense au futurisme), course des astres et des planètes… Mais quelle réalité l’emporte sur l’autre ? Quel est le comparant, le comparé ? Chacun des plans existe en effet pour lui-même, sans que l’un ait plus de réalité que l’autre.

Dans quelques coins… (p. 76)

« Dans quelques coins… »

Dans quelques coins

du grenier j’ai trouvé

des ombres vivantes

qui remuent.

Voici un poème, issu de La Lucarne ovale de 1916, particulièrement bref ; un poème en prose, présenté sous la forme d’un minuscule carré – selon les éditions, les coupures d’une ligne à l’autre peuvent varier, mais la disposition générale est respectée. Il n’y a pas ici de vers reconnaissable : il s’agit d’un poème en prose, constitué d’une seule phrase complexe (complément de lieu, sujet, verbe, COD, relative). C’est un très bref récit au passé, et à la première personne, une sorte de mini- autobiographie, dans laquelle rien ne permet d’identifier ni le locuteur, ni le lieu précis (« un grenier », c’est bien vague !), ni même l’époque, dont on sait seulement qu’elle est passée par rapport au présent du locuteur. L’article défini du, comme souvent chez Reverdy, est trompeur, et ne renvoie à rien de connu : le poète crée ainsi un effet de « fausse familiarité » qui renforce le mystère.

Le cadre est clos : un grenier, lieu fermé ; ce qui répond à la forme même du poème, et au fait qu’il s’achève par un point. Cependant, le dernier mot, « remuent », se termine par un e muet, ce qui donne une impression d’ouverture… Ce verbe, au présent, semble déborder le cadre, au passé, du poème. Les « ombres vivantes », elles, sont introduites par un article indéfini, qui laisse donc en suspens et leur nombre (combien sont-elles ?) et leur identité (qui sont-elles ?) Or le mot « ombres » est polysémique : il désigne à la fois l’ombre portée d’un objet, mais aussi une existence fantomatique : ombre des morts, souvenir… Les ombres n’ont pas d’existence corporelle ; « ombres vivantes » est donc un oxymore. Ces « ombres vivantes » seraient-elles des êtres peuplant le grenier ? Ou simplement des souvenirs auxquels le poète prête vie ? Or le verbe « remuent », plus courant que « se meuvent », indique un mouvement physique, bien concret.

Enfin, on peut remarquer des procédés d’estompe comparables à ce que l’on trouve, par exemple, chez Verlaine, et un refus complet du lyrisme et du pathétique. Le passé composé de l’indicatif est le temps du constat ; le poète se contente d’énoncer un fait, sans porter le moindre jugement ni exprimer la moindre émotion.

Sur le plan musical, on remarque la prédominance des sonorités sourdes : les voyelles nasales [ã], [õ] ou [ĩ], sont nombreuses, ainsi que le [e muet] et le [œ ouvert] ; inversement, les voyelles fermées prédominent ([ü], [é], [i], tandis que le [a], par exemple, est absent…

Le poème est à la fois transparent – un vocabulaire d’une simplicité totale, familier – et mystérieux : que sont en effet ces « ombres » ? S’agit-il de souvenirs, de fantômes ? d’un rêve du poète, ou de créatures fantastiques ? nous ne le saurons jamais…

Plupart du temps : Synthèses

Pierre Reverdy et la guerre

Jamais la guerre n’est évoquée de manière frontale, directe : la poésie de Reverdy, bien que figurative, rejette toute forme de réalisme « photographique ». Dans Plupart du temps, la guerre, qui fut pourtant le plus grand traumatisme de l’époque, est curieusement absente. Outre les deux poèmes étudiés (« Front de Bataille » et « Bataille », tous deux dans les Poèmes en prose de 1915, en plein conflit), on ne trouve que de rares allusions :

- Bruits de nuit, p. 49 précède immédiatement les deux poèmes étudiés ; c’est une scène intemporelle, mais nocturne, évocation d’un convoi vu de l’extérieur par des spectateurs anonymes situés dans une maison, à une fenêtre. Seuls les bruits, extrêmement forts, leur parviennent et uniquement par leurs effets : « la suspension trembla, le plafond menaçait… » Au-dehors, un paysage sinistre, négatif (plus de hiboux, plus de rayon de lune), marqué par les signes d’une modernité destructrice : ruines, cheminées d’usine ; les sensations des spectateurs, à la limite du fantastique, prêtent le mouvement à ce qui est normalement immobile (plafond qui se penche, toits qui grandissent) générant l’angoisse. La guerre n’est vraiment évoquée que dans le 3ème paragraphe : les chevaux qui « passaient » dans la première ligne, transportaient « des fourgons de mort en métal » : armes ? cercueils ? on ne saura pas, mais l’évocation, avec son bruit intense, sa précipitation (« on entendait les pas précipités ») suggère un univers inquiétant, voué à la destruction.

- Soldats, p. 54, appartient également aux Poèmes en prose ; ce très court texte de 8 lignes évoque un épisode de la vie des soldats, hors du combat lui-même : le narrateur rentre dans une « chambre » où dort « un autre soldat que [lui] ; la nuit, le sommeil, le cauchemar suscitent un sentiment d’angoisse, d’horreur ; mais le combat lui-même n’est pas évoqué. La brève scène décrite, à la lisière du sommeil et de la veille, appartient aux à-côté de la vie militaire.

- 4 et 9, p. 63 fait partie des Quelques poèmes de 1916 ; le texte, qui procède par juxtaposition d’images, est aussi énigmatique que son titre, et semble presque appartenir à l’écriture automatique. L’on relève bien un champ lexical de la guerre, avec le « couvre-feu » (strophe 1), les « armes » et un « cœur pour mourir » (strophe 2), un « général » qui a pris « tout l’héroïsme et le péril » (strophe 3), « la soupe et les godillots » et une « médaille » (mais de sauvetage) (strophe 4) ; enfin, la strophe 5 se termine par « le plaisir et la mort » qui « tournent autour de nous ». Mais tout semble fait pour déréaliser ces évocations, les rendre inopérantes ou absurdes : le « couvre-feu » qui éteint le monde n’empêche pas les fenêtres de « briller comme des yeux » et l’on peut se demander s’il s’agit bien d’une notation réaliste, ou d’une image de spleen appelée par « le monde éteint » et le « couvercle » baudelairien ; les armes sont « pour rire », le général un « vieux monsieur sans habits civils » et aux blagues un peu séniles ; la soupe et les godillots appartiennent à une « prison » ; enfin surgissent des figures de « roi nègre » et de « sauvages » qui semblent appartenir à des clichés, ou des contes pour enfant…

- Passage clandestin, p. 119 figure dans La Lucarne ovale de 1916 ; mais s’agit-il bien d’une allusion à la guerre ? C’est une scène qui a lieu dans une ville, la nuit ; « on emporte des hommes morts » (v. 7) mais rien n’indique qu’il s’agit de soldats. Un peu plus loin l’allusion se fait cependant plus précise :

« On revient du combat comme d’un amusement

Prêt à l’oubli »Si l’ensemble du texte hésite constamment entre une atmosphère de fête (lumière, fête nocturne, gaité) et de deuil, la guerre elle-même semble renvoyée à un passé lointain, et que l’on cherche à oublier. Encore une fois, elle n’est nullement présente, sinon par ses effets : la mort, la destruction, la douleur.

- Nuit, p. 244 appartient aux Ardoises du toit de 1918 ; seuls deux vers évoquent les « avions de feu » et les « armes »…

Ainsi les allusions sont-elles fragmentaires, jamais descriptives ni narratives, et échappent à tout pathos. On peut ajouter quelques titres çà et là, tels que « Couvre-feu » ou « Sentinelles », mais la présence de la guerre reste globalement très mince – et toujours négative : ou Reverdy la traite avec dérision, ou il en souligne les effets destructeurs ; mais jamais il n’en célèbre le moindre aspect : il n’y a chez lui nul penchant héroïque, nul attrait pour la gloire militaire !

Reverdy et le lyrisme

On a parfois considéré, à tort, que l’attrait de Pierre Reverdy pour le cubisme signifiait une adhésion sans réserve à une esthétique abstraite, géométrique, sans émotion.

En réalité, le poète a toujours refusé avec véhémence l’épithète « cubiste » appliquée à un domaine où elle n’a rien à faire, la poésie. Il haïssait ce mélange des genres.

Si le poète parle peu de lui-même, se confie peu de manière directe (comme le faisaient les poètes Romantiques et leurs héritiers), et s’il tend vers une poésie impersonnelle qui laisse peu de place à l’expression subjective des sentiments, il n’en suscite pas moins l’émotion, au travers d’un « lyrisme du réel » qui s’appuie sur l’objet.

Voir l’analyse de « Secret », p. 191 par Michel Collot dans Europe, n° 777-778, janvier-février 1994, p. 37-41.

Le lyrisme est donc indirect ; il s’exprime, dans le flou, l’ambiguité, le non-dit, au travers des choses, et au travers de la musicalité du poème : les rimes et assonances en [i] qui unissent le féminin et le masculin, la joie et la douleur (soupire/sourire)

Reverdy rejette donc l’anecdote ; ce faisant il élargit l’émotion aux dimensions cosmiques, et par des moyens opposés à ceux du Romantisme : refus de l’emphase, de la déclamation, recherche d’une extrême simplicité et et d’une grande sobriété :

« Ce lyrime ténu et retenu fait une large place aux sous-entendus, comme le montre l’exemple de « Secret ». Les blancs occupent la part la plus importante de la page, laissant chaque vers résonner longuement dans le silence, visualisant le halo d’indétermination créé par l’usage des indéfinis, de la modalisation et de la présupposition. L’absence de liens syntaxiques, logiques, ou chronologiques explicites donne au lecteur la liberté de combiner les éléments du poème en fonction des exigences de sa propre sensibilité » (Michel Collot, art. cit. p. 39.

Les poèmes apparaissent souvent comme des successions de constats sans lien entre eux – sinon une rime plus ou moins lâche, proche de l’assonance ; mais de leur rapprochement nait non pas une image arbitraire (comme pour les Surréalistes), mais une forme de justesse.

Pierre Reverdy et la religion

Peut-être la conversion de Reverdy est-elle liée à son amitié avec Max Jacob ; celui-ci, doué pour le mime, lui avait représenté la Passion du Christ ; Reverdy en fut bouleversé.

Il se fit baptiser le 2 mai 1921, et Max Jacob fut son parrain.

En 1926, Pierre Reverdy fait le choix radical de se retirer à Solesme, à l’ombre de l’abbaye ; à cette époque, il dit avoir « choisi Dieu librement », et croit en une conversion définitive ; il veut dès lors rompre avec une vie parisienne qu’il estime trop superficielle, et se replier sur lui-même ; mais bien vite, il sera déçu :

« On part à la recherche de Dieu, comme on dit, et l’on trouve une religion […] qui ne vit que d’une infinité de détails qui finissent par déformer et obscurcir complètement l’image de la divinité qu’elle sert« (Le Livre de mon bord, 1948, p. 85-89).

Malgré de fidèles amitiés parmi les moines de l’Abbaye, Pierre Reverdy finira par vivre une véritable « dé-conversion », qui ne le poussera pourtant pas à quitter Solesme, mais accroîtra encore sa solitude – sa femme Henriette, elle, ne le suivant pas sur ce chemin et conservant une foi très vive et une pratique religieuse quotidienne.

Plupart du temps

Publié en 1945, le recueil regroupe des poèmes écrits avant 1922 : la plus grande partie est donc antérieure à la conversion de 1921. Par ailleurs, nous savons le poète hostile à toute forme de confidence personnelle, d’effusion lyrique, et même à toute référence un peu appuyée : on ne trouvera donc chez lui aucune figure biblique identifiable (pas même celle du Christ, même si certains personnages, comme dans « l’Intrus » p. 41 ou encore l’enfant de « Saltimbanques », isolés et désarmés face à une foule indifférente ou cruelle, peuvent avoir un caractère christique. Tout au plus peut-on dire qu’il règne dans Plupart du temps une atmosphère mystique, faite d’angoisse, de mystère, de solitude, d’attente désespérée d’un sens (voir par exemple « Voyages trop grands », p. 48).

Pierre Reverdy et le poème en prose

C’est dès 1915 que Reverdy, alors tout jeune poète fraîchement arrivé à Paris – il n’a encore que 26 ans – publie ses Poèmes en prose ; il s’attire alors l’ire de Max Jacob, pourtant son ami, qui gardait pour la publication, dans une malle, nombre de manuscrits, et qui va dès lors revendiquer la primeur de ce genre, le poème en prose.

Reverdy lui avait pourtant rendu hommage dans l’un de ses premiers textes, « L’Envie » (Plupart du temps, p. 30).

Le conflit se complique en outre d’un différend théorique, Reverdy se réclamant de Rimbaud, alors que Jacob rejette un tel patronage, préférant se situer dans la lignée de Baudelaire et Aloysius Bertrand. Pour bien comprendre le débat, il est utile de se référer à la préface de 1916 du Cornet à dés, dans laquelle Max Jacob expose son point de vue. Reverdy, ulcéré, répliquera d’abord sèchement, puis il écrira son roman poétique, Le Voleur de Talan, dans lequel Max Jacob est représenté sous les traits du Mage.

Le poème en prose dans Plupart du temps.

Comme nous venons de le voir, le tout premier recueil publié par Reverdy s’intitule sobrement Poèmes en prose. Puis il s’oriente vers des formes versifiées, dans ses Quelques poèmes de 1916, à l’exception des « Carrés » (p. 65-66) écrits en prose. La Lucarne ovale, toujours en 1916, alterne vers et prose ; on trouvera donc :

- Les deux premiers poèmes, carrés et sans titre, qui évoquent par leur forme la lucarne du titre ;

- « Joies d’été » (p. 83) et « Le Voile du temps » (p. 84) ;

- « Toujours gêné » (p. 88), « Quand la lampe… » (p. 89), « Voix mêlées (p. 90), « Encore marcher » (p. 91) ;

- « Autre face » (p. 98) ;

- « La Vie dure » (p. 101), « Aux premières lueurs du jour… » (p. 102), « Sur l’amour-propre » (p. 103) ;

- « Les Travailleurs de la nuit » (p. 115) ;

- « Son seul passage » (p. 118) ;

- « Esprit dansant » (p. 123) ;

- « Les Corps ridicules des esprits » (p. 132), « Plus tard » (p. 135) ;

- « Au Coin de l’air » (p. 145) ;

- et enfin « Peine perdue » (p. 158), dernier poème de cette section.

Soit 19 poèmes sur un total de 53. On voit que le poème en prose n’est plus la forme privilégiée de Reverdy, mais qu’il n’a pas complètement abandonné ses recherches à ce sujet. En revanche, dans Les Ardoises du toit, où l’accent porte davantage sur une typographie originale et expressive (peut-être sous l’influence des Calligrammes d’Apollinaire), les poèmes en prose disparaissent totalement : ce qui permet de discerner une caractéristique importante : la prose se prête mal aux jeux calligrammatiques ; c’est une poésie faite pour être lue et non pour être vue.

La prose réapparaît dans la partie centrale des Jockeys camouflés, également publiés en 1918, p. 253 ; mais les vers libres dominent largement. Le poème en prose semble ensuite se raréfier : dans La Guitare endormie, quelques strophes en prose se mêlent aux vers (par exemple dans « Quelque part », p. 283, ou dans « Chute d’eau » (p. 294), mais il n’y a plus à proprement parler de poèmes en prose. Il revient en force dans Étoiles peintes (1921), tout entier composé de poèmes en prose ; mais ni Cœur de chêne (1921), ni Cravates de chanvre (1922) n’en comportent : on s’oriente donc vers la fin de tout mélange.

Après Plupart du temps

- En 1928 paraît La Balle au bond, bref recueil de textes en prose ;

- En 1929, Flaques de verre regroupe plus de 70 textes antérieurement parus dans des revues ;

- Enfin, en 1959, quelques mois avant la mort de Reverdy, La Liberté des mers constitue son dernier recueil de poèmes en prose.

Les formes brèves chez Reverdy.

Bien plus qu’Apollinaire, Pierre Reverdy cultive la brièveté et la concision, ce qui est cohérent avec son goût du mystère, son refus du lyrisme et de l’éloquence, sa simplicité volontaire et son économie de moyens. Si l’on prend comme critère la strophe ou le paragraphe unique, on trouve, dans Plupart du temps :

- Poèmes en prose :

- Sans masque, p. 37

- Les pensées basses, p. 54

- La Lucarne ovale

- En ce temps-là… p. 75

- Dans quelques coins… p. 76

- Quand la lampe… p. 89

- Aux premières lueurs du jour… p. 102

- On ne peut plus dormir… p. 122

- L’hiver m’a chassé… p. 136

- Un rayon de soleil… p. 148

- Les Ardoises du toit

- Minute, p. 192

| Sans masque Les personnages muets de cette comédie ou de ce drame sont dans la salle, il n’y a pas de coulisses. Les fards sont dans vos yeux ou dans votre regard. Quel rôle ! p. 37 |

Les pensées basses Les quatre pieds de la table sont immobiles ; les autres aussi. Et vos têtes ! Vos têtes qui se penchent dans vos mains pour ne pas qu’on les voie rougir ? p. 54 |

En ce temps-là le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d’or et j’écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue p. 75 |

| Dans quelques coins du grenier j’ai trouvé des ombres vivantes qui remuent. p. 76 |

Quand la lampe n’est pas encore éteinte, quand le feu commence à pâlir et que le soleil se cache, il y a quand même dans la rue des gens qui passent. p. 89 |

Aux premières lueurs du jour je me suis levé lentement. Je suis monté à l’échelle du mur, et, par la lucarne, j’ai regardé passer les gens qui s’en allaient. p. 102 |

| On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. p. 122 |

L’hiver m’a chassé dans les rues. p. 136 |

Un rayon de soleil perce le toit. p. 148 |

|

Minute Il n’est pas encore revenu Mais qui dans la nuit est entré La pendule les bras en croix S’est arrêtée

p. 192 |

Simplicité et refus du lyrisme

Impersonnalité et mystère

Reverdy, ou le rejet de l’autobiographie.

Si Apollinaire nourrit littéralement son œuvre des événements de sa vie, des hommes et des femmes qu’il a rencontrés, des lieux qu’il a traversés, il en va tout autrement de Pierre Reverdy, dont une belle lettre illustrée adressée à Pierre Emmanuel s’intitulait précisément Refus d’autobiographie. On ne trouvera donc dans Plupart du temps, comme dans la plupart des œuvres reverdiennes, aucune référence autobiographique explicite, ni dans la composition du recueil, ni dans les thèmes abordés.

Une incompatibilité radicale entre Reverdy et l’autobiographie.

- Goût exacerbé du mystère : on ne trouvera chez lui ni noms propres, ni lieux clairement identifiés, ni dates.

- Aucun poème ne « raconte une histoire » ; Reverdy rejette tout ce qui relève de l’anecdote. C’est même le cas dans des livres, comme Le Livre de mon bord ou En Vrac qui sont des notes de réflexions personnelles !

Un « je » qui transparaît néanmoins.

- L’on trouve çà et là, presque par inadvertance, des références à un vécu personnel : des titres comme « Les Ardoises du toit » ou « la lucarne ovale » rappellent que le poète a longtemps vécu dans une mansarde ; de menus détails affleurent, comme le « ruisseau d’eau rose » de « Bataille » (p. 51) qui évoque la rivière Rougeanne qui passait près de la Jonquerolle, lieu de l’enfance heureuse…

- Le « je » en revanche est bien présent : un « je » souvent plus spectateur qu’acteur, un « je » qui éprouve douleur et solitude, et qui ressemble comme un frère au poète, sans que rien ne permette jamais de l’identifier comme tel.

Une autobiographie poétique ?

Dans son roman Le Voleur de talan, Reverdy part d’un événement bien réel – l’accusation de « plagiat » proférée à son encontre par Max Jacob, qui revendiquait la paternité du poème en prose moderne. Mais il y transfigure les personnages, se représentant lui-même comme un jeune homme affligé d’un double, « l’homme-oiseau » qui justement est l’auteur du vol… Or cet homme oiseau n’est autre que la mémoire ; et à la fin, il disparaît. Cela signifie que Reverdy refuse toute influence, et veut suivre son propre chemin de création, un chemin solitaire et escarpé, à la différence de « faiseurs » comme Cocteau ou Dermée… On peut donc voir dans nombre de ses poèmes, moins une anecdote strictement biographique, qu’un sens métaphorique, un jalon sur le chemin de la création poétique.

Pierre Reverdy et les peintres

Dès son arrivée à Paris, Reverdy se retrouve en présence des peintres les plus novateurs de sa génération, réunis dans le bâtiment mal chauffé de la rue Ravignan que l’on surnomme le « Bateau-Lavoir ». Et immédiatement, il mène une double œuvre de poète et de critique, défendant bec et ongles l’avant-garde picturale, en particulier le cubisme, tout en affirmant avec constance que ce sont les poètes qui ont précédé les peintres dans leurs recherches (et non l’inverse), en rompant avec la pure représentation du réel, et en rejetant l’épithète de « poète cubiste » que des critiques malveillants, tels que Frédéric Lefebvre, voudra lui imposer. Georges Braque et Picasso reconnaîtront l’expertise de Reverdy en la matière : « Il parlait peinture comme nous, écrit Braque, et il nous faisait découvrir nos propres secrets » ; et Picasso : « Un peintre né qui a su se frayer un chemin dans la poésie ». Même après sa retraite à Solesme, Reverdy gardera un contact très étroit avec les peintres, Juan Gris (mort en 1927), Fernand Léger, ou, hors du cubisme, Matisse.

Lettre de Pierre Reverdy à Maurice Raynal à propos de la mort de Juan Gris en 1927.

Dans le premier numéro de sa revue Nord-Sud, Reverdy publie un article essentiel, intitulé Sur le Cubisme ; il y analyse – sans citer aucun nom, selon son habitude – ce qu’est le cubisme ; ce faisant, il prend ses distances avec l’essai d’Apollinaire, Méditations esthétiques, les peintres cubistes qu’il trouvait trop peu rigoureux.

Pierre Reverdy et les femmes

Introduction

Henriette Reverdy en 1912.

Contrairement à Apollinaire, Reverdy ne passe pas pour « un homme à femmes » ; on ne lui connaît finalement que deux vraies passions féminines dans sa vie, Henriette, l’épouse de toujours, qui le suivra à Solesme, et lui restera constamment fidèle, même lorsqu’il partait pour des escapades parisiennes ; et Coco Chanel, amitié amoureuse des années 20. Mais la liaison avec la Couturière ne durera pas, et quant à son mariage avec Henriette, il fut bien vite entaché par le conflit et l’incompréhension, lorsque lui-même vit sa « déconversion », alors qu’elle reste fidèle à sa foi.

Des femmes quasiment absentes

Un narrateur solitaire

L’expression de la solitude revient comme un leit-motiv à travers tout le recueil : « tout seul » (p. 35) ; « je suis seul » (p.45) ; il se plaint de la grande solitude de celui qui est rejeté de tous : voir par exemple « Encore marcher » p. 91 : « Je suis seul / oui tout seul » répète le poème « D’un autre ciel », p. 111 ; p. 151 : « Je suis resté tout seul au milieu d’inconnus », lit-on dans « La Peau du cœur » ; « Je suis seul » p. 153…

Le « tu » n’est jamais la femme aimée

Contrairement à ce qui se passe dans la poésie lyrique, le « tu », très fréquent, n’est pas celui de la femme aimée ou perdue, mais soit d’un ami (p. 42), d’un enfant (p. 36), voire du Narrateur se parlant à lui-même (p. 43, 46, 106…). Et lorsqu’il s’agit bien d’une femme, p. 126, c’est l’horrible figure d’une vieille au bord de la mort !

Quelques figures du couple…

Le couple, lui, n’est pas totalement absent. On le trouve, par exemple, dans « Le Sang de ménage » (« La Lucarne ovale », p. 95-97). Mais c’est un couple fort peu romantique :

« Je suis le mari de cette femme débraillée

Qui vous montrera son cœur et son âme pour rien »

Le couple est devenu indissociable (vers 10, 12, 32, 50) mais pas harmonieux pour autant :

« mais il faut bien crier un peu contre sa femme« (vers 30).

Le couple est étouffant, et se défait :

« Elle avait disparu il restait » (vers 31).

Et dans « Le Cœur dur », l’homme (« je ») fuit l’amour trop lourd de la femme. Et si un autre couple, plus heureux et uni, est évoqué dans le poème intitulé « Dans le monde étranger » (à la fin de la « Lucarne ovale », p. 155-157) :

« tu chantais au soleil

et la neige me rendait gai »

si Reverdy y évoque aussi

« les longues nuits qui sont si brèves

quand on s’endort enlacés »

c’est un bonheur mort : la femme est partie, ou décédée, et on retrouve le leit-motiv : « je suis seul ». Le dernier vers sonne comme un couperet : « Nous ne marcherons plus ensemble ». Inexistante dans de nombreux recueils (par exemple « les Cravates de chanvre »), la femme brille par son absence, et le manque cruel qu’elle cause ; le monde de Reverdy semble déserté par l’amour !

Des femmes réduites à l’état de silhouette, de voix

Des silhouettes

La femme n’est le plus souvent qu’une silhouette à peine entre-aperçue, réduite à une esquisse, un mouvement, un accessoire : Citons par exemple « Une femme sans âge », « une autre en toilette et sur des talons hauts » (p. 46-47), des « danseuses » que le narrateur trouve « belles » (p. 47) ; « Elle passe » (« O », p. 67) ; « C’était elle et l’autre / la voisine aussi » (p. 93), « Une femme en jupon » qui s’agenouille (p. 112), « des femmes qui lèvent les bras » (p. 119), « une femme sauvage » (p. 144), « une femme brune » (p. 179), ou encore « une femme endormie » (p. 194), une « femme souriait (p. 239), des « femmes [qui] se dressaient auprès d’autres lumières », ou encore « la femme toujours tragique / au bord de l’eau » (p. 345). Simples silhouettes, ces femmes sont simplement évoquées en quelques mots, au détour d’une phrase ou d’un poème… Sans identité propre, elles ne sont que des « passantes »… Parfois, elles évoquent une figure plus traditionnelle :

« Dans l’air gris bleu c’est une femme qui descend

La vierge du vitrail

La mère avec l’enfant » (p. 285).

D’autres se réduisent même plus encore, à un seul élément physique : « Une tête plus jeune et trop jolie » (« Fascinée », p. 51), des doigts (p. 86), « une femme sans tête » (p. 106), une « robe à carreaux » dont « les broderies… s’harmonisent avec les frises du salon » (p. 256). Parfois même, seule leur absence est mentionnée :

« Mais elles, où sont-elles

Que sont devenus leurs paniers fleuris« (p. 166).

Des voix : « Les soupirs de la sainte et les cris de la fée » (Nerval)

Mais le plus souvent, c’est seulement par la voix que la femme se manifeste, une voix ambivalente : tantôt les cris, tantôt au contraire une voix douce et apaisante…

- Dans « L’air meurtri », les « cris des femmes » font partie de l’insupportable « fanfare barbare » qui torture le poète ;

- Dans « Le Voile du temps » (p. 84), la voix féminine n’est là que pour « demander pardon » d’on ne sait quelle faute ;

- Dans « La Réalité immobile » (p. 85), une « douce voix » chante ; mais est-ce une voix féminine ? Quelques vers plus bas, « une femme au loin pousse un cri »…

- P. 143, « une femme chantait » (« Cœur de plomb »)

- Dans « Façade » (p. 164), « la voix douce qui t’appelle » est-elle féminine ?

- Enfin, dans le premier poème d’ « Étoiles peintes » (p. 307), « la femme chante ».

Cette voix est ambivalente, tantôt violente et criarde, tantôt douce…

Des femmes qui tendent à s’effacer.

Sur les 27 occurrences de la femme, 17 se trouvent dans la première moitié de Plupart du temps, dont une dizaine dans « La Lucarne ovale »… Puis elles deviennent de moins en moins nombreuses : 5 dans les « Ardoises du toit », 3 dans les « Jockeys camouflés », une seule, respectivement, dans « La Guitare endormie », « Les Étoiles peintes » et « Cœur de chêne », aucune dans les « Cravates de chanvre »… Les femmes ne sont donc nullement des personnages essentiels aux yeux de Reverdy.

Quatre portraits plus développés.

On trouve aussi quatre portraits un peu plus développés, tous quatre également dans la première moitié du recueil : une dans les « Poèmes en prose », une dans « Quelques poèmes », et deux dans « La Lucarne ovale ».

La Repasseuse (« Poèmes en prose », p. 38)

C’est presque une « scène de genre », l’image d’une « repasseuse », d’abord mélioratif, puis de plus en plus évanescent : son sang « s’est évaporé », elle devient blanche et se confond avec la vapeur de son fer ; il ne reste bientôt d’elle que son âme qui « fredonne une chanson », inaudible à tous. Ainsi, l’une des seules femmes un peu décrite (elle a des cheveux blonds, un métier… n’est finalement qu’un fantôme.

« Carrés » (p. 65)

Le second « carré » du poème met en scène deux femmes, une « grande chanteuse », et l’une de ses admiratrices, qui envie et acquiert son profil, sa bouche, sa robe… mais non sa voix ! Ici l’image de la femme n’est guère flatteuse : elle se limite aux apparences, est obsédée par l’ « avoir »… On est presque, ici, dans la satire. Reverdy serait-il quelque peu misogyne ?

La vieille femme de « Dernier recueil », dans La Lucarne ovale.

Le troisième portrait est l’image, très concrète et affreuse, d’une femme décrépite : « ton front jaune et ridé », « tu es saoule », « tes dents sont tombées » ; elle est confrontée à un passé plus brillant, mais lointain : Autrefois les boulevards étaient gais

C’était un bal auquel ta vie était liée

Maintenant c’est un cimetière

On enterre les souvenirs son passé Le poète s’adresse directement à la femme, soulignant cruellement sa décrépitude, sa solitude, sa tristesse…

Allégresse : une allégorie

C’est ici un récit allégorique – un cas unique dans le recueil. Le narrateur recueille une femme qui se noyait ; elle commence par embellir… puis elle disparaît, un peu comme la repasseuse : mais il s’agissait ici de la Renommée, qui, ironiquement ne le connaît pas ; et le poète abandonné, d’abord désespéré, reprend sa vie quotidienne. Outre le sens symbolique du poème, on peut encore voir là une figure bien négative de la femme, marquée par la mort, mais aussi inconstante, ingrate et légère…

Conclusion

La femme occupe donc fort peu de place dans la poésie de Reverdy ; contrairement à la plupart des poètes, il n’a pas de « Muse » ; aucune figure féminine ne domine le recueil – ni d’ailleurs aucun autre. Ni Coco Chanel, ni Henriette ne joueront ce rôle auprès de lui. Mais Reverdy ne joue pas non plus le rôle du « Mal-Aimé » : aucune de ces figures de femmes n’est liée ici à une quelconque histoire d’amour ; le couple est quasi absent du recueil, et toujours sur le point de disparaître. Le poète se représente plus volontiers en homme seul.

Bibliographie

De Pierre Reverdy

- 1915 :Poèmes en prose, illustrations de Juan Gris et Henri Laurens.

- 1916 : La Lucarne ovale

- 1917 : Le Voleur de Talan (Roman)

- 1918 :

- Les Ardoises du toit

- les Jockeys camouflés et période hors-texte

- 1919 :

- La Guitare endormie

- Self defence (Critique, Esthétique)

- 1921 :

- Étoiles peintes

- Cœur de chêne

- 1922 : Cravates de chanvre

- 1924 :

- Pablo Picasso

- Les Épaves du ciel, rassemblant les poèmes des recueils précédents.

- 1925 :

- Éumes de la mer

- Grande nature

- 1926 : La Peau de l’homme (Roman populaire)

- 1927 : Le Gant de crin

- 1928 : La Balle au bond

- 1929 :

- Sources du vent

- Flaques de verre

- 1930 :

- Pierres blanches

- Risques et périls (Contes, 1915-1918)

- 1937 : Ferraille

- 1940 : Plein verre

- 1945 :

- Plupart du temps (qui reprend Poèmes en prose, Quelques poèmes, La Lucarne ovale, Les Ardoises du toit, Les Jockeys camouflés, La Guitare endormie, Étoiles peintes, Cœur de chêne et Cravates de chanvre).

- Préface à Soupente d’Antoine Tudal.

- 1946 : Visages

- 1948 :

- Le Livre de mon bord, notes 1930-1936.

- Le Chant des morts

- 1949 : Main d’œuvre (qui reprend : Grande nature, La Balle au bond, Sources du vent, Pierres blanches, Ferraille, Plein verre et le Chant des morts et y ajoute Cale sèche et Bois vert).

- Flaques de verre

- 1950 : Une aventure méthodique

- 1953 : Cercle doré

- 1955 : Au soleil du plafond

- 1956 : En vrac

- 1960 : La Liberté des mers, avec des lithographies originales de Georges Braque.

Posthume :

- 1962 : À René Char

- 1966 : Sable mouvant

Bibliographie critique sur Pierre Reverdy

- Collectif, Lire Reverdy, 1990.

- Collectif, Pour Reverdy, 1989

- Collectif, sous la direction de Natalie Percher, Pierre Reverdy, l’œil et la main, un poète et des artistes, catalogue de l’exposition organisée par la ville de Sablé-sur-Sarthe autour du fonds Reverdy de la bibliothèque municipale, 11 juin-14 juillet 2010, 84 p.

- Revue Europe, n° 777-778, janvier-février 1994.

- Pierre Bocholier, Pierre Reverdy, le phare obscur

- Claude Cailleau, Dans les pas de Pierre Reverdy, 2006.

- Isabelle Chol, Pierre Reverdy, poésie plastique, 2006.

- Michel Collot, Horizon de Reverdy, 1981

- Franc Ducros, Poésie, figures traversées Théétète éditions, Saint-Maximin, 1995, 139 p.

- Étienne-Alain Hubert, Circonstances de la poésie, Reverdy, Apollinaire, le Surréalisme. Klincksieck, Paris, 2009, 536 p.

- Odysseas Élytis, Pierre Reverdy, entre la Grèce et Solesme, 1998.

- Jean-Baptiste Para, Pierre Reverdy, 2007

- Gérard Titus-Carmel, Pierres d’attente pour Reverdy, 2008

- Vayrette Patrick, Les Lieux de Reverdy, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, 2012 (thèse sous la direction d’ Éric Benoît), 583 p.