Portrait anonyme de Paul Scarron, 17e s. Musée de Tessé, Le Mans

Les références seront données dans l’édition de Claudine Nedelec, Classiques Garnier Poche, 2011.

| Biographie de Scarron Bibliographie |

Le sens du titre La structure du roman |

Un roman fantaisiste, les sources comiques du roman | Les lieux :

|

| La vie d’une troupe de théâtre | Un roman réaliste | Les histoires insérées | La chronologie |

| L’art de la parole dans le Roman comique | Comique et burlesque dans le Roman comique | Les continuations | Quelques textes expliqués |

Biographie de Scarron (1610-1660)

Né en 1610 dans la noblesse de robe, fils de Paul Scarron, conseiller au Parlement de Paris à la cour de comptes, il entre dans les ordres en 1629. Il vit au Mans de 1632 à 1640, dans l’entourage de l’évêque Charles de Beaumanoir et fréquente les salons provinciaux. En 1638, à la suite d’une chute dans la Sarthe en plein carnaval, il est atteint d’une tuberculose osseuse qui le paralyse et le rend difforme. Il commence à écrire ses premières œuvres à partir de 1643. Son Recueil de quelques vers burlesques connut un très grand succès, et mit ce genre à la mode. Il publie ensuite Le Typhon (1644), première épopée burlesque, puis de 1648 à 1652 le Virgile travesti, parodie de l’Énéide.

Il rentre à Paris et en 1652, à 42 ans, il épouse une orpheline sans fortune âgée de seize ans et demi, Françoise d’Aubigné,

petite fille d’Agrippa d’Aubigné et future Madame de Maintenon – probablement pour lui éviter le couvent, à quoi la condamnait son absence de fortune. Il ouvre un salon dans le quartier du Marais, qui sera bientôt couru par tous les familiers du Louvre, en particulier Mancini et le Maréchal d’Albret, Ménage et Sarasin. Écrivain de théâtre, il publie des comédies, le plus souvent imitées de modèles espagnols, Tirso de Molina ou Francisco de Rojas : Jodelet ou le Maître valet (1645), Don Japhet d’Arménie(1653), L’Écolier de Salamanque (1654), Le Marquis ridicule ou la comtesse faite à la hâte (1655), La Fausse Apparence(1657), Le Prince corsaire (1658).

Dans le même temps, il rédige le Roman comique : La première partie est publiée en 1651, la seconde en 1657. Scarron meurt avant d’avoir écrit la troisième.

Lui-même rappelle ses souffrances dans son épitaphe :

Celui qui cy maintenant dort

Fit plus de pitié que d’envie,

Et souffrit mille fois la mort

Avant que de perdre la vie.

Passant, ne fais ici de bruit

Garde bien que tu ne l’éveilles :

Car voici la première nuit

Que le pauvre Scarron sommeille

Bibliographie

La bibliographie sur Scarron, et plus particulièrement sur le Roman comique, est étonnamment légère. On peut citer néanmoins :

- Chardon Henri, Scarron inconnu et les types des personnages du Roman comique, 1903

- Chaserant Françoise, Le Roman comique illustré : de Vernie à Sans-Souci, 2004

- DeJean Joan E, Scarron’s Roman comique : a Comedy of the Novel, a Novel of Comedy, 1977

- Guillotin Pascale, Scarron et le « bel esprit », mémoire de maîtrise, Université du Maine, 1984

- Serroy Jean, Roman et réalité, les histoires comiques au XVIIème siècle, Librairie Minard, Paris, 1981, 778 p. ; traite du Roman comique p. 437-521.

Le sens du titre

Que signifie « roman comique » ? A l’époque de Scarron, ce titre peut apparaître comme un oxymore ; en effet, le terme « roman » évoque un univers héroïque et sentimental, un registre élevé sinon sublime, des personnages idéalisés, le plus souvent de sang royal. Inversement, le mot « comique » signifie un monde de petites gens, ou du moins de gens ordinaires, à qui il arrive des péripéties et des mésaventures qui suscitent le rire. Le titre est donc polysémique.

- Au sens propre et littéral, il s’agit d’un roman qui cherche à faire rire ou sourire le lecteur ; de fait, les mésaventures

cocasses de Ragotin, les mauvais tours de La Rancune, les entreprises de Mme Bouvillon sur la vertu du Destin prêtent à rire. Le roman se place dans la tradition comique et grivoise. - Mais le comique signifie aussi une appartenance générique : Scarron rejette le style héroïque et sublime, se cantonnant dans un « style bas », familier, avec des personnages de rang médiocre. A ce titre, la première page du roman est caractéristique.

- Enfin, Scarron utilise le mot « comique » dans un sens étymologique : tout ce qui a trait à la comédie et aux comédiens. Le Roman comique, c’est le roman du théâtre. Peut-être Scarron s’inspire-t-il des nombreuses pièces de théâtre qui mettent en scène des comédiens, de la Comédie des comédiens de Scudéry (1634) à l’Illusion comique de Corneille (1636). Homme de théâtre lui-même, il a voulu faire part de son expérience, et donner à connaître au lecteur la vérité d’une profession décriée.

Les sources du Roman comique

Il ne s’agit nullement pour nous de revenir à une quelconque « critique des sources », mais simplement de rappeler dans quel contexte littéraire est né le Roman comique.

- Le Roman comique, comme quelques années avant lui l’Histoire comique de Francion, est né d’un rejet : celui de la fausseté et de la monotonie des romans héroïques, aux héros et héroïnes trop parfaits, au décor stéréotypé.

- Il s’inscrit dans une tradition :

- Une tradition qui vient de l’Antiquité : au XVIIe siècle, on lit encore beaucoup Lucien, Apulée et Pétrone.

- Une tradition qui passe par les Fabliaux, Rabelais, et les conteurs du XVIe siècle, Bonaventure des Périers et tant d’autres.

- Une tradition qui s’est enrichie des romans picaresques espagnols, et de l’œuvre de Cervantès : le Don Quichotte, bien sûr, mais aussi les Nouvelles exemplaires

La structure du roman

Première partie (23 chapitres)

- Chapitres 1-3 : arrivée d’une troupe de comédiens au Mans (Le Destin, la Caverne et La Rancune) ; ils donnent une représentation dans le tripot de la Biche, prés des Halles ; ils sont interrompus par une bagarre générale ; le Lieutenant de prévôt La Rappinière les emmène chez lui.

- chapitre 4 : portrait en action de La Rappiniére, vaniteux et jaloux, qui croit surprendre sa femme en mauvaise compagnie, et s’attaque à une chèvre.

- chapitre 5 : portrait de La Rancune ; il apprend é La Rappinière que Le Destin n’est pas comédien ; émotion de La Rappiniére, sans que l’on sache pourquoi.

- Chapitre 6 : La Rancune dort à l’auberge et empêche un marchand de dormir ; pendant ce temps, Doguin, valet de La Rappinière, meurt en demandant pardon au Destin.

- Chapitre 7 : arrivée du reste de la troupe ; les comédiens partent tous ensemble en brancard (sorte de charrette) ; en chemin, ils apprennent qu’on recherche Mlle de l’´Étoile, qui n’était pas avec la troupe car elle s’était démis le pied. Elle a été emmenée au Mans par une dame ; les comédiens font donc demi-tour et reviennent au Mans.

- Chapitre 8 : la troupe de comédiens : sa composition (6 acteurs + 3 valets et un auteur – qui n’écrit rien); on retrouve toute la troupe à l’auberge, aux prises avec les provinciaux (qui font du charme à Angélique et Mlle de l’Étoile) et en particulier de Ragotin, minuscule avocat veuf qui raconte des histoires.

- Chapitre 9 : histoire de Don Carlos et de son amante invisible (récit de Ragotin)

- Chapitre 10 : Ragotin, taquiné par les comédiens, se fait enfoncer son chapeau sur la tête ; discussion sur la comédie.

- Chapitre 11 : Ragotin s’enivre avec La Rancune ; celui-ci lui suggère de séduire Mlle de L’Étoile.

- Chapitre 12 : Le Destin et l’Étoile sont des jeunes gens de conditions qui fuient leur persécuteur ; mais au moment où Le Destin s’appréte à raconter son histoire à La Caverne et à sa fille Angélique il est interrompu par une bagarre générale à laquelle il prend aussitôt part. Intervention de la Rappinière, qui empêche l’expulsion des comédiens.

- Chapitre 13 : Le Destin raconte son histoire.

- Chapitre 14 : Le curé de Domfront est enlevé à la place des comédiens.

- Chapitre 15 : l’un des agresseurs du curé est arrêté par La Rappinière ; Le Destin le reconnaît, sans se souvenir de son nom. Un « opérateur » (médecin guérisseur) se joint à l’assemblée. Le Destin poursuit son histoire. Il est interrompu par une sérénade donné par Ragotin à Mlle de l’Étoile… avec un orgue ! Sérénade elle-même interrompue par des chiens.

- Chapitre 16 : pendant la répétition de la pièce, tout le monde se moque de Ragotin ; succès, le soir, de la représentation.

- Chapitre 17 : Ragotin se rend fort importun en ramenant de force Angélique et sa mère à l’hôtel ; rencontre avec un valet chargé de farine.

- Chapitre 18 : Le Destin poursuit son histoire, et révéle l’identité de Mlle de l’Étoile.

- Chapitre 19 : ravages de l’amour : La Rappinière aime Mlle de l’étoile, le poète Roquebrune et La Rancune aiment tous deux la femme de l’Opérateur. Ragotin à cheval.

- Chapitre 20 : Roquebrune se fait jeter bas du même cheval.

- Chapitre 21 : Discussion littéraire sur le théétre, les romans et les nouvelles. La femme du médecin se déclare elle même auteur.

- Chapitre 22 : Nouvelle espagnole racontée par la femme du médecin, Inezilla

- Chapitre 23 : Léandre, le valet de Destin, enlève Angélique.

Deuxième partie : 20 chapitres

- Chapitre 1 : Destin part à la poursuite d’Angélique et de ses ravisseurs ; il est agressé par un fou tout nu.

- Chapitre 2 : L’Olive et La Rancune dorment dans une auberge ; La Rancune vole les bottes neuves d’un voyageur et les donne à Ragotin, qui survient. Celui-ci veut devenir comédien.

- Chapitre 3 : histoire de La Caverne, interrompue par l’intrusion d’un lévrier dans la chambre.

- Chapitre 4 : Le Destin retrouve Léandre… qui s’est fait à son tour enlever Angélique, et qui lui aussi cache sa véritable identité.

- Chapitre 5 : Histoire de Léandre.

- Chapitre 6 : un hôte fort avare meurt, tandis que se battent son frère et un vicaire.

- Chapitre 7 : arrivée de Ragotin, L’olive et la Rancune ; pour effrayer Ragotin, La Rancune et l’Olive déplacent le corps de l’hôte – panique et bagarre générale. Puis Ragotin se retrouve enfermé dans un coffre, et enfin le pied pris dans un

pot de chambre. - Chapitre 8 : tandis qu’on tente en vain de secourir Ragotin, arrivée du carrosse de M. de la Garouffière

- Chapitre 9 : L’Olive rétrécit les habits de Ragotin

- Chapitre 10 : Le carrosse de La Garouffière ayant perdu un essieu, Mme Bouvillon envoie tout le monde au village voisin, pour s’offrir Le Destin en tête-à-tête mais elle est interrompue par l’intrusion de Ragotin, qui manque l’assommer avec la porte, et annonce qu’Angélique est retrouvée.

- Chapitre 11 : Angélique raconte sa mésaventure : elle a été enlevée é la place de Mlle de l’Étoile, et celle-ci est maintenant aux mains des ravisseurs. Le Destin apprend également que Verville est près de là, et veut le voir.

- Chapitre 12 : Verville aide le Destin à récupérer Mlle de l’Étoile, que Saldagne, son ravisseur, a emmenée chez lui.

- Chapitre 13 : Le Destin récupère Mlle de l’Étoile, et retrouve le valet qui l’avait trahi ; celui-ci lui apprend que c’est La Rappinière qui les a trahis. M. de la Garouffière, en attendant que celui-ci arrive, lit une nouvelle qu’il a écrite.

- Chapitre 14 : Nouvelle racontée par M. de La Garouffière.

- Chapitre 15 : La Rappinière confronté au Destin, devant M. de la Garouffière. Où l’on découvre que La Rappinière était le maître (et le complice) du Doguin mort dans la 1ère partie (cf. chapitre 6). Tout le monde retourne au Mans.

- Chapitre 16 : Ragotin veut inviter l’Olive et La Rancune chez lui, près de Sillé le Guillaume ; il trouve sa maison squattée par des Bohémiens, dont une femme est en train d’accoucher : Ragotin finit par s’enivrer avec les Bohémiens ; complètement ivre, il quitte sa maison, se fait dépouiller de ses habits par le fou du chapitre 1 ; il manque d’être enfermé à sa place par ses parents, et finit attaqué par un essaim d’abeilles.

- Chapitre 17 : Ragotin assiste à une représentation théâtrale (le Japhet de Scarron) ; gêné par un trés grand spectateur devant lui, il ne cesse de l’interpeller, jusqu’à provoquer une bagarre générale ; il se retrouve coincé sous un siège.

- Chapitre 18 : La Rancune persuade Ragotin que l’Opérateur est un magicien capable de rendre une femme amoureuse.

- Chapitre 19 : Nouvelle des « deux frères rivaux » racontée par Inezille, femme de l’Opérateur.

- Chapitre 20 : Ragotin somnole pendant qu’Inezille raconte son histoire ; il est attaqué par un bélier apprivoisé qui croit qu’il veut jouer.

Une troisième partie ?

Scarron obtient en 1660 un privilège pour sa 3ème partie ; par ailleurs, il en donne la première phrase dans une lettre. Mais il ne semble pas avoir commencé autrement la rédaction… De nombreux auteurs, parfois anonymes, tenteront d’écrire la suite, sans jamais donner autre chose qu’une imitation poussive. On peut néanmoins imaginer ce qu’elle aurait pu être :

- Le Destin se serait révélé, non pas fils du méchant paysan Garigues, mais fils du comte de Glaris ; l’on aurait appris l’identité du père ambassadeur de Mlle de l’Étoile ; quant à sa mère, ce n’est probablement pas Mme de la Boissière, qui ne doit être qu’une suivante à qui elle a été confiée ; et les jeunes gens se seraient enfin mariés ;

- Angélique aurait découvert qu’elle était fille du Baron de Sigognac, et aurait ainsi pu épouser son Léandre ;

- le passé de La Rappinière, ancien bandit devenu policier, aurait été exposé dans son ensemble ; ayant perdu la protection de La Garouffière, il aurait peut-être fini par être pendu.

- Le poète gascon Roquebrune – poète et Gascon, deux raisons d’apparaître comme un personnage comique – aurait vu son histoire, comique et peu glorieuse, racontée par La Rancune.

- On aurait retrouvé le frère de La Caverne, qui peut-être aurait été La Rancune…

- Enfin, Ragotin, devenu comédien, aurait continué d’être persécuté par le sort !

Une structure relativement régulière.

Dans les deux parties existantes, nous trouvons :

- L’histoire d’un ou plusieurs personnages de la troupe, racontée par lui-même, et parfois interrompue :

- Histoire du Destin (I, 13, 15, 18)

- Histoire de La Caverne (II, 3)

- Histoire de Léandre (II, 5)

- Deux nouvelles espagnoles dans chaque partie, dont une racontée par Inezilla, femme de l’Opérateur, et l’autre par un personnage non comédien (Ragotin, M. de la Garouffière).

- Une série de mésaventures de Ragotin.

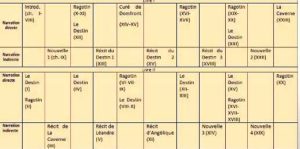

Ce que léon peut résumer dans le tableau suivant (Jean Serroy, op. cit. p. 468) :

Il y a donc une alternance régulière entre la narration directe – le Narrateur raconte ce qui arrive aux personnages,

non sans intervenir à de nombreuses reprises ; c’est la part du burlesque – et la narration indirecte (un personnage

raconte une histoire, ou ce qui lui est arrivé), et c’est la part du romanesque. L’on retrouve donc dans la structure

du roman la dualité romanesque / burlesque, qui se traduit par la double incarnation de l’auteur : Le Destin / Ragotin.

L’ensemble de la 1ère et de la 2ème parties (jusqu’au chapitre 15 inclus) s’étend sur une huitaine de jours ; l’épilogue

provisoire (chapitres 16-20 de la 2ème partie) dure une quinzaine de jours. En ce qui concerne la narration directe, on ne

s’écarte jamais à plus de quelques lieues du Mans. (Voir la géographie du Roman comique). Cependant, comme il n’y a pas vraiment de héros central, plusieurs actions se déroulent en même temps dans des lieux différents, et l’on peut avoir l’impression d’une narration proliférante…

Quant aux récits des personnages, plus romanesques que la vie qu’ils mènent, ils donnent de la profondeur historique et géographique à l’ensemble, tout en ayant un rapport étroit avec ce qu’ils sont en train de vivre : ainsi, l’intervention du Destin pour sauver Mlle de l’Étoile des mains de Saldagne explique la haine dont celui-ci les poursuit encore, et le double enlèvement d’Angélique (suite à une méprise) et de Mlle de l’Étoile elle-même.

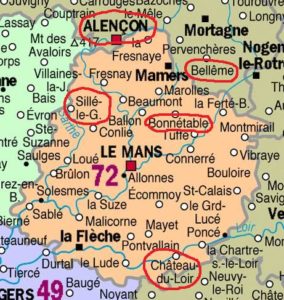

La géographie du Roman comique

Une géographie restreinte.

L’essentiel de la première partie se déroule au Mans, et plus particulièrement place des Halles, à l’Hôtellerie de la Biche

–deux lieux bien réels, la place des Halles, aujourd’hui place de la République, étant le cœur marchand et populaire du Mans, au XVIIe siècle comme aujourd’hui. Quelques autres lieux sont mentionnés, tous faciles à repérer :

- Au chapitre 7, on apprend que la petite troupe, venue de Château-du-Loir (au sud de la Sarthe), se dirigeait vers Alençon en passant par Bonnétable ; là, Mlle de l’Étoile, victime d’un accident, a dû s’arrêter. Les comédiens ont dû renoncer à aller jusqu’à Alençon, contaminée par la peste ; ils sont donc allés au Mans, où Mlle de l’Étoile a été transportée.

- Au chapitre 14, le curé de Domfront (commune située entre Le Mans et Sillé le Guillaume), qui revenait des eaux de Bellême et s’en retournait chez lui, est passé par Le Mans pour y consulter des médecins ; il se fait attaquer entre Le Mans et Domfront.

La seconde partie est beaucoup plus vague :

- on ignore dans quelle direction sont partis les ravisseurs d’Angélique, et où précisément se rend Le Destin (ch. 1) ; le chapitre 2 n’est pas plus explicite (« une auberge du Bas-Maine »), et l’on ignore le nom du village où le Destin retrouve Léandre.

- Au chapitre 15, tout le monde retourne au Mans.

- Enfin, au chapitre 16, Ragotin reçoit chez lui, « près de Sillé-le-Guillaume ».

La Province / Paris : deux univers qui s’opposent et se complètent.

- Scarron le Parisien observe la province d’un œil ironique, tandis que les Provinciaux admirent les Parisiens et tentent de les imiter ;

- Paris, de fait, prend presque autant de place dans le récit que Le Mans.

Une ouverture sur le monde.

Elle n’existe que par l’intermédiaire des récits, qu’il s’agisse de l’autobiographie des personnages, ou des nouvelles espagnoles.

- Les personnages ont beaucoup voyagé, qu’il s’agisse du Destin ou de Léonore-l’Étoile (qui se rencontrent en Italie, puis en France…), de La Caverne, de Léandre…

- Mais surtout, les Nouvelles nous introduisent dans un monde exotique (l’Espagne), en mouvement à travers toute la Méditerranée.

Le réalisme du Roman comique

Un réalisme qui s’oppose aux romans « idéalistes ».

Dès l’incipit, Scarron se moque ouvertement des romans « idéalistes », pastorales ou romans héroïques, de leurs métaphores alambiquées, et de leurs héros trop parfaits. Par opposition à ce genre romanesque, il cherche à décrire le « vrai » :

- Par des personnages nullement idéalisés, qui appartiennent au petit peuple – une aubergiste, un curé, des paysans, des acteurs ambulants… – et qui ne sont en rien héroïsés : ils aiment boire, se battre, mentent à l’occasion, se jouent entre eux des tours pendables (ainsi La Rancune et son éternelle victime Ragotin) ; quant aux « autorités » elles sont représentées par La Rappinière, un policier bien peu honnête…

- Par des lieux réels mais qui n’ont rien de prestigieux : la province du Maine, une auberge, la campagne… et qui d’autre part sont vus avec le regard amusé et distancié du Parisien ; c’est moins le Maine qu’il décrit que « la » province en général ! C’est ainsi qu’il souligne à plaisir le retard de la Province sur Paris, en matière de mode, de spectacles…

- Par une représentation documentaire d’un milieu plutôt méconnu et décrié, celui des comédiens.

- Par des actions souvent triviales, voire franchement grivoises : voir « l’attaque » de Mme Bouvillon sur la personne du Destin, ch. II, 10, ou encore les démêlés de Ragotin avec un pot de chambre…

Un réalisme qui ne s’interdit pas la fantaisie.

- Si chaque action, prise séparément, peut paraître réaliste, leur accumulation finit par produire un effet d’exagération : ainsi, les malheurs de Ragotin, la multiplicité des bagarres…

- En outre, Scarron ne s’interdit nullement les ressorts traditionnels du roman : enlèvements (Angélique, Mlle de l’Étoile), reconnaissances, fausses identités (Ni le Destin, ni Mlle de l’Étoile ne sont comédiens ; Léandre est un faux valet…), quiproquos, coïncidences extraordinaires (La Rappinière est justement celui qui a volé un objet précieux au Destin…)

- Par ailleurs, les personnages eux-mêmes échappent au réalisme : Ragotin est petit, malchanceux et colérique jusqu’à la caricature, Le Destin est le type même du jeune Noble fier et batailleur, l’Étoile incarne la « jeune première » avec toutes ses qualités etc.

- Enfin, le romanesque « idéaliste » réapparaît dans les histoires adventices, racontées par Inezilla ou d’autres personnages ; celles-ci appartiennent au genre du roman sentimental ou d’aventure ; le contraste n’en est que plus grand avec la trivialité et le comique du roman-cadre ; mais l’illusion romanesque en est rompue, et c’est la fantaisie qui domine.

Le jeu sur l’illusion réaliste.

- Les multiples interventions du Narrateur achèvent de s’opposer à un réalisme purement mimétique : à chaque instant, le Narrateur souligne l’arbitraire et l’omnipotence de ses choix, commente l’action, répond à des objections de son lecteur…

La vie d’une troupe de théâtre.

L’on a vu (voir le sens du titre) que Scarron, dans le Roman comique, voulait faire « le roman des comédiens » ; si le roman picaresque abonde de comédiens ambulants, c’est ici qu’il faut chercher une description exacte de la vie théâtrale en cette première moitié du 17ème siècle.

Une vie de travail

Peu nombreux, les comédiens doivent être aptes à jouer tous les rôles, même si chacun a son emploi attitré ; quand l’un d’eux vient à manquer, les autres peuvent le remplacer au pied levé, et La Rancune, vieux comédien expérimenté, est capable de jouer à lui seul une pièce entière (p. 52) ; même les valets peuvent être amenés à jouer, sans toujours comprendre ce qu’ils jouent (Léandre, qui « entendait assez ce qu’il disait, et avait de l’esprit », p. 67, fait figure d’exception.) La troupe que décrit Scarron est sérieuse et bien organisée, avec son décorateur, son poète, son portier…

Une situation précaire

Souvent confondus avec des Bohémiens (voir la mésaventure des parents de La Caverne, p. 200), ils suscitent la méfiance des autorités ; les femmes sont souvent considérées comme des prostituées et traitées en conséquence : L’Étoile et Angélique, sitôt arrivées à l’auberge, sont importunées par « les plus échauffés gaudelureaux de la ville » (p. 68) . Le métier continue d’être considéré comme infamant : le père de La Caverne est invité par son beau-père à quitter la troupe, et Léandre se voit offrir une belle somme par son oncle pour la même raison.

Une évolution positive

Cependant, Scarron s’attache à montrer une évolution : s’il existe encore des comédiens à la limite du mauvais garçon, ce sont des gens qui, comme La Rancune, appartiennent à une époque révolue. Le répertoire a changé ; désormais, la comédie peut à la fois divertir et instruire (p. 227), et Louis XIII a reconnu son utilité dans l’ordonnance du 16 avril 1641 :

« Nous voulons que leur exercice qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudice à leur réputation dans le domaine public »,

disait-il des comédiens.

Par ailleurs, la farce tend à disparaître au profit de comédies plus profondes : la troupe du Destin joue… Don Japhet d’Arménie, de Scarron, Marianne, de Tristan, Nicomède de Corneille…

La narration indirecte dans le Roman comique.

Les Récits des personnages

- Ils introduisent du romanesque dans une histoire burlesque : Le Destin, Léonore-Mlle de l’Étoile, Léandre, Angélique, La Caverne sont tout autres que ce que leur vie présente annonce : tous sont de bonne naissance, sinon de naissance noble ; leur caractère n’a plus rien de prosaïque, et ils peuvent se révéler héroïques, comme Le Destin sauvant Léonore des griffes d’un brutal ; tous étaient promis à un destin plus brillant, et ont connu de multiples aventures…

- Ils donnent une ouverture temporelle (anamnèse) et géographique au roman : Léonore et le Destin se sont rencontrés en Italie, La Caverne a voyagé jusqu’en Hollande…

- Ils approfondissent les caractères : Le Destin n’est pas seulement ce mauvais garçon mal habillé qui vit de rapine, présenté dans l’incipit ; il peut se montrer sensible et héroïque ; de même, la Caverne, qui n’est plus qu’une femme assez âgée qui ne joue plus que des rôles secondaires dans la troupe, a eu une vie mouvementée et passionnée…

- Enfin, ils réintroduisent le principe du « roman à devisants » : les autres personnages les écoutent avec le plus grand intérêt, tandis qu’eux-mêmes ménagent le suspens… au point, comme La Caverne, de ne pouvoir aller jusqu’au bout de son récit !

Les Nouvelles espagnoles

Plus encore que les récits des personnages, les Nouvelles font contrepoint au récit comique : elles introduisent le romanesque et l’exotisme – d’autant plus qu’elles interviennent dans un contexte trivial et comique. Mais elles jouent aussi un rôle d’écho, lorsqu’elles reproduisent, sur un mode romanesque et exotique, les aventures des personnages :

- L’histoire de Verville, Saint-Far et des deux sœurs de Saldagne ressemble à celle des Deux frères rivaux ;

- Léandre cache son identité sous un rôle de domestique, comme Victoria cache la sienne dans À trompeur, trompeur et demy ;

- L’enlèvement consenti d’Angélique par Léandre, qui se transforme en un autre enlèvement, forcé, celui-là, est parallèle à l’histoire de Sophie et Dom Carlos dans le Juge de sa propre cause…

Alors que Mlle de l’Étoile, dans le récit, semble un personnage purement romanesque, les héroïnes des « Nouvelles » sont des femmes de chair et d’action, au tempérament bien trempé, qui prennent leur destin en main.

L’art de la parole dans le Roman comique.

Dialogues et répliques : l’art des personnages

La plupart des personnages sont des acteurs : on peut donc s’attendre à ce qu’ils manient avec la plus grande dextérité l’art de la parole. Répliques percutantes, bons mots…

Des personnages conteurs, ou le « roman à devisants »

Plusieurs personnages se font conteurs, de « nouvelles espagnoles » : Ragotin, Inezilla, M. de la Garouffière. On trouve alors la structure du « roman à devisants », célèbre depuis Boccace, Marguerite de Navarre, ou encore Cervantès. Ces nouvelles font contrepoint au récit-cadre.

Par ailleurs, certains personnages racontent leur propre histoire : La Caverne, Le Destin, Léandre.

L’art du Narrateur.

Nombreuses marques d’oralité,qui font de ce roman un conte :

- Une composition sans unité, qui se donne libre cours dans les enchaînements et la fantaisie ; ainsi, les chapitres ont souvent des titres fantaisistes, paradoxaux : « qui ne contient pas grand-chose », « qui n’a pas besoin de titre »… Parfois, le titre est en forme de question, à laquelle seule répond la première phrase, le reste partant dans une toute autre direction : l’ensemble contribue à donner une impression d’improvisation, qui évoque Don Quichotte, et annonce Tristram Shandy.

- Un dialogue entre le Narrateur et un ou des lecteur(s) fictif(s) : à chaque instant, surtout dans la première partie, le

Narrateur intervient pour commenter le roman en train de s’écrire ; il superpose ainsi une fiction à une autre fiction, ce qui a pour effet de détruire l’illusion romanesque – autre point commun avec Tristram Shandy… et Jacques le Fataliste. Le narrateur se met en scène, avoue son ignorance, dialogue avec le lecteur, parle parfois à la place de ses héros (« Ce n’est pas Ragotin qui raconte, c’est moi »)… Tantôt auteur omniscient et omnipotent, tantôt simple témoin ne bénéficiant que d’une vue parcellaire sur les événements, le Narrateur brouille à plaisir les temps et les pistes ; sa désinvolture gagne le lecteur, qui lit d’une manière distanciée l’histoire, ou les histoires qu’on lui propose. - Le Narrateur a donc la position d’un conteur, physiquement présent et qui ne se laisse jamais oublier, soulignant sa dextérité. Des expressions comme « retournons à notre caravane », « reprenons nos comédiens » appartiennent à l’art du conteur, qui rappelle l’attention de son public après s’être autorisé une digression. De la même façon, phrases brèves, répétitions (dès la 1ère page, le mot « charrette » apparaît quatre fois en cinq lignes) appartiennent au langage oral. Inversement, c’est dans les « nouvelles espagnoles » que le style est manifestement écrit : phrases longues et complexes, verbes descriptifs neutres…)

- Scarron s’amuse donc « non seulement dans son roman, mais aussi de son roman », comme le dit Jean Serroy p. 516. Et il n’hésite pas à se moquer de lui-même comme de son lecteur, par exemple dans ses titres de chapitre : « qui ne contient pas grand-chose », « qui n’a pas besoin de titre »…

Le comique et le burlesque dans le Roman comique

L’utilisation du bestiaire

On compte un bestiaire très développé dans le Roman comique : plus de 120 mentions d’animaux différents.

Tous ces animaux appartiennent au monde familier des paysans : animaux domestiques (le cheval, le chien en premier lieu) et sauvage ; peu d’animaux exotiques, tels que le singe (devenu un animal de compagnie : voir par exemple le Page disgracié). Deux exceptions : le lion (cité 6 fois) et la tigresse (2 fois), toujours dans des comparaisons un peu ridicules (p. ex. p. 93 : voulant rendre Ragotin amoureux de l’Étoile, La Rancune lui dit que « Mademoiselle de l’Étoile est une tigresse et son frère Destin un lion »). Tantôt ils font partie de l’histoire, intervenant pour mettre en difficulté ou effrayer les personnages, comme le cheval rétif qui ridiculise Ragotin, ou le bélier qui l’attaque dans la dernière scène ; tantôt ils servent à animaliser les hommes, comme La Rancune, devenu dans l’incipit une « grosse tortue » parce qu’il porte sa viole sur son dos… Dans une bagarre, l’hôtesse mord Le Destin comme un chien (p. 578) ; les comparaisons font de Ragotin un « taureau » ou un « chien qu’on fouette » : les hommes y perdent figurent humaine !

La fantaisie verbale

Le burlesque

Les continuations du Roman comique.

Devant le succès de son livre, Scarron avait obtenu, le 24 mai 1660, le privilège pour sa 3ème partie ; mais il mourut le 7 octobre de la même année. Des continuateurs se mirent aussitôt l’œuvre, pour offrir au public la suite manquante.

1664 : la suite d’Offray

Elle est probablement l’œuvre d’un écrivain habitant Alençon, car l’histoire se déplace dans ces environs. Il s’agit

essentiellement d’une histoire comique, centrée autour du personnage de Ragotin. Les autres personnages voient leur sort

réglé au plus vite : le père de Léandre meurt, ce qui permet au jeune homme d’épouser Angélique ; Le Destin épouse Léonore ; l’Opérateur, sa femme, La Rancune et La Rappinière s’en vont, et Saldagne meurt dans une dernière embuscade : le sort de tous les autres personnages est donc scellé, aussi conventionnellement et platement que possible.

Il s’agit donc d’une histoire purement divertissante, à la manière de Du Souhait plus que de Scarron ! Ragotin enchaîne mécaniquement les mésaventures, jusqu’à périr noyé. Il arrive même que l’auteur anonyme répète tout simplement une scène déjà écrite dans le Roman comique.

La seule originalité de cette suite consiste dans l’histoire du prieur de Saint-Louis, personnage nouveau qui marie Angélique et Léandre, ainsi que Le Destin et l’Étoile ; mais il raconte également sa propre histoire, qui est celle d’un aventurier de type nouveau : un personnage complexe, intégré dans son époque (il participe aux guerres du temps), qui annonce déjà le roman du XVIIIe siècle.

1679 : la suite de Préchac

Romancier fécond contemporain de Mme de La Fayette, Préchac, en s’attaquant à son tour au Roman comique, est contraint d’offrir à son public quelque chose de plus nouveau : il veut associer le comique et le galant, un mélange dont il est familier. C’est pourquoi il met sur le devant de la scène deux personnages secondaires du Roman comique, l’Opérateur et sa femme Inezilla. Celle-ci raconte sa propre histoire, particulièrement aventureuse : fille d’un noble, promise au couvent, persécutée par l’Inquisition, deux fois mariée, elle est une héroïne énergique et tenace ; quant à l’Opérateur, il est moins un charlatan de foire qu’un alchimiste versé dans l’art du poison, exact contemporain de la Voisin… Tantôt complice facétieux de La Rancune, tantôt personnage romanesque, l’Opérateur présente un double visage, comme la suite elle-même, entre le romanesque et le comique.

Les autres personnages, La Caverne, Léandre et Angélique, et même Le Destin et l’Étoile, sont pratiquement abandonnés ou n’ont plus que de brèves apparitions.

Plus qu’une continuation, la Suite de Préchac se présente donc comme une variation sur le Roman comique.

1684 : Ragotin ou le Roman comique, de Champmeslé et La Fontaine.

Cette fois il ne s’agit plus d’un roman, mais d’une comédie, écrite en collaboration par Champmeslé et La Fontaine – la part de ce dernier étant probablement des plus restreintes. Les rôles sont redistribués : Le Destin se révèle frère de l’Étoile, et tombe amoureux d’une fille de La Baguenaudière ! Mais l’intrigue sert surtout à reprendre les scènes comiques du roman, en particulier les mésaventures de Ragotin. Et la troupe joue même une pièce burlesque, qui occupe tout l’acte IV !

1776 : la suite de MDL

19ème siècle : la suite de Louis Barré

Étude de textes

Incipit : chapitre I, 1

Un chapitre qui, comme les suivants, commence par un titre-sommaire : nous avons ainsi deux indications essentielles, le lieu (la ville du Mans) et les personnages (une troupe de comédiens). Quelques remarques sur ces indications :

- La ville du Mans suggère la province, lieu par excellence des nouvelles aux XVIe et XVIIe siècles ;

- La troupe de comédiens annonce un roman picaresque, comique – ce qui se confirmera par la suite.

Lignes 1-8 : une parodie de roman héroïque ou pastoral

Deux phrases, et une métaphore filée, celle du « char du soleil » (usée !!) que l’auteur s’amuse à traiter de manière réaliste et burlesque : le point de vue adopté est celui des chevaux, qui résistent à la pente, hennissent en sentant l’air marin (comme d’autres qui sentent l’écurie !), qui s’amusent en chemin… L’intention parodique est évidente : usage du conditionnel passé 2e forme, longueur de la période… Le paragraphe s’achève abruptement par une intervention de l’auteur : « pour parler plus humainement et plus intelligiblement… »

Cette intervention a pour effet de rompre brutalement le style, et l’illusion romanesque qui commençait à se mettre en place.

Lignes 8-43 : un long passage descriptif suggérant une parade

Scarron se place dans l’optique d’un spectateur, après l’indication horaire (mais l’on ignore la date !) : la première chose qui attise son attention est le véhicule, « une charrette attelée de quatre bœufs fort maigres… » : rupture brutale de ton avec l’introduction ! Retour en effet du prosaïque : la charrette est le mode de transport du peuple, et la maigreur des bœufs témoigne du fait qu’il s’agit de voyageurs assez pauvres. Le lieu (les halles du Mans) est parfaitement réel (c’est l’actuelle place de la République ! Celle-ci s’est appelée « place des halles » jusqu’en 1884 et comportait effectivement des halles couvertes en son centre ; elle était bordée de nombreux hôtels et auberges, dont celui de la Biche, immortalisé par Scarron… C’était le pôle marchand de la ville, le plus populaire.)

La charrette apparaît comme la métonymie de la troupe toute entière : couverte d’un chargement hétéroclite, mêlant la misère (bœufs maigres) et la joie de vivre (une jument « suitée » d’un poulain fantasque)… Le lecteur reconnaît l’univers du roman picaresque (Don Quichotte) ou réaliste, ou encore les nouvelles comiques de Bonaventure des Périers… Les « gros paquets de toiles peintes » évoque déjà l’univers du théâtre.

Puis apparaissent les personnages :

- Une demoiselle : le nom n’évoque pas ici une jeune fille, mais une femme non noble, même mariée. Ainsi, la compagne de Molière s’appellera toujours « Mademoiselle Béjart » ; seules les femmes nobles ont droit à l’appellation « Madame », qui garde son sens étymologique. Ce premier personnage, encore anonyme, a lui aussi une allure hétéroclite : « moitié ville, moitié campagne », ce qui évoque soit un statut incertain, soit un manque de moyens

- Un jeune homme : « pauvre d’habits, riche de mine » : antithèse qui complète le caractère hétéroclite des vêtements de sa compagne, et rappelle l’antithèse entre les bœufs et le poulain. Cela peut aussi suggérer une opposition entre l’apparence et la réalité. On découvrira en effet que ce jeune homme n’est pas ce qu’il paraît être. (un ressort classique du roman ou du théâtre, que Scarron utilise volontiers). Pour compléter sa physionomie, un grand emplâtre (c’est-à-dire un pansement) sur le visage : Diderot s’en souviendra peut-être pour son personnage de Desglands dans Jacques le Fataliste. C’est un déguisement classique, qui renforce l’idée que le personnage se cache. On remarquera le caractère viril du personnage : il porte des armes, des trophées de chasse (mais on est loin de l’héroïsme : il s’agit de petit gibier à peine comestible ! La chasse est toujours réservée aux Nobles) ; et il appartient de toute évidence à la grande confrérie des mauvais garçons (il chaparde oison et poule), aux côtés de Panurge… Son habit est un incroyable mélange que l’on parcourt de bas en haut :

- Chapeau fait de rubans de jarretière (objet féminin) et d’un bonnet de nuit ;

- Casaque (manteau de mousquetaire, donc viril) de grisette (tissu gris dont les femmes pauvres font leurs habits)

- Épée longue jusqu’au ridicule, puisqu’on doit la manier avec une « fourchette », bâton ferré servant à soutenir le canon d’un mousquet !

- Chausses, bas et brodequins évoquent le costume antique des comédiens.

Tout cet ensemble évoque un comédien d’une troupe démunie de moyens, qui taille ses costumes dans tout ce qu’elle trouve ; en même temps, le jeune homme respire l’énergie : c’est un homme d’action. La longueur de la description laisse penser qu’il jouera un rôle important dans l’histoire : c’est en effet le protagoniste. Mais cette prééminence est masquée par le fait qu’il n’est que le second décrit, entre la « demoiselle » et le vieillard.

Un vieillard : « vêtu plus régulièrement, quoique très mal » : extrême brièveté, qui contraste avec la longue description précédente ; notation axiologique (« très mal ») où l’on peut voir la présence du Narrateur. Lui porte un instrument de musique, une basse de viole (ancêtre de notre violoncelle) : la présence de cet objet renforce notre identification des personnages (déjà présentée dans le titre) : il s’agit bien d’artistes ambulants. La comparaison animalière (une grosse tortue) contribue à renforcer le caractère grotesque du personnage.

Ligne 43-47 : intervention de l’auteur

Réponse à une objection de « quelque critique » : nouvelle rupture dans l’illusion romanesque, qui met en évidence le caractère fictif et artificiel du récit ; le narrateur se présente ici comme omnipotent, mais soucieux d’une certaine vraisemblance ; c’est d’ailleurs au nom de la vraisemblance que s’exprime le lecteur trop critique ! Scarron joue donc avec le réalisme, feignant d’y souscrire, mais détruisant en réalité l’illusion romanesque.

Ligne 47-77 : début du récit

Le début du récit est marqué par un changement de temps, de l’imparfait de la description au passé simple du récit. Il commence par la mention d’un lieu précis et réel : le tripot de la Biche, place des Halles, jeu de paume et auberge gérés par une femme, la veuve Despins.

Jeu sur les sonorités : « attirail / canaille » ; plan général de groupe (les bons bourgeois de la ville, assemblés devant l’auberge) et gros plan sur un personnage, le premier nommé, le lieutenant de prévôt La Rappinière. Le prévôt est un officier de justice subalterne ; le « lieutenant du prévôt » est son remplaçant ; il a en charge l’ordre public. C’est, en somme un policier… dont le nom, qui évoque la « rapine », le désigne déjà comme quelque peu « ripoux »…

S’ensuit un dialogue narrativisé, où le jeune homme apparaît comme détenant l’autorité sur la petite troupe : il est son porte-parole. Scarron continue de le dépeindre d’une manière assez grotesque, embarrassée dans ses armes trop grandes ; nous découvrons donc les pseudonymes (selon une coutume alors vieillissante) des comédiens, Le Destin, La Caverne, La Rancune. On a cherché en vain des clés pour ces noms, qui sont sans doute purement imaginaires. On relève le caractère du jeune homme, fier et doué de réplique.

La scène s’achève sur une bagarre – thème récurrent du roman picaresque. Apparition d’un personnage d’exception, la maîtresse du tripot (anonyme elle aussi), femme aimable, généreuse (jusqu’à l’invraisemblance, soulignée complaisamment par un commentaire ironique du narrateur), aimant la comédie « plus que sermon ni vêpres » (ceci rappelle que les comédiens étaient mal vus de l’Église) : un personnage rabelaisien, en somme.

Lignes 77-79 : ultime intervention du narrateur

Jeu sur les différents plans :

- Le plan de l’histoire racontée « pendant que ses bêtes mangèrent », qui est aussi celui des personnages, de l’illusion romanesque…

- Le plan de la narration, qui détruit précisément cette illusion, en nous rappelant qu’il ne s’agit que d’un récit, que l’auteur construit à mesure ! (ce qui est également une fiction).

Conclusion

Une exposition somme toutes assez classique :

- Indication des lieux (Le Mans, l’auberge de la Biche)

- Les personnages (une troupe de théâtre, avec trois des acteurs, un lieutenant de prévôt, une hôtesse) essentiellement

définis par leur nom, leur habit, et brièvement leur fonction ou leur caractère ; - Une description, suivie d’un récit qui suit l’ordre chronologique : on a une « scène », où le temps de l’histoire est à peu près équivalent au temps du récit.

- Une présence massive du Narrateur, figure fictive de l’Auteur, qui se moque des romans héroïques, prétend respecter la vraisemblance, tout en affirmant son omni-potence ; qui se présente comme en train d’élaborer son récit ; et qui a pour effet de briser l’illusion romanesque, en renvoyant constamment le lecteur au caractère fictif du récit.

Chapitre I, 3, « le déplorable succès qu’eut la comédie »

Une bagarre héroï-comique.

- Ligne 1 à 7 : une introduction très générale sur les tripots

- Ligne 10-38 : première phase de la bagarre

- Ligne 38-60 : l’apaisement progressif

- Ligne 61-74 : seconde phase de la bagarre, l’embuscade

- Ligne 75-78 : conclusion

Introduction : un lieu essentiel, le tripot.

Présentation très ironique, au présent, à la manière d’un documentaire : « dans toutes les villes subalternes du royaume »… mais le sérieux laisse aussitôt place au burlesque : « tous les fainéants de la ville » ; s’ensuit un rythme ternaire cocasse, qui introduit le style héroï-comique : périphrase « on rime richement… », langage moral (on épargne fort peu le

prochain », hyperbole (« on assassine »). L’ensemble, présenté de manière plaisante, avec métaphore familière (« vivre de Turc à More », c’est à dire en fort mauvais termes) et style burlesque (faire quartier appartient au lexique guerrier, « talent reçu du Seigneur », vocabulaire religieux pour une réalité qui ne l’est guère) témoigne d’une grande violence de cette société. Cela annonce évidemment la bagarre qui va suivre, mais cela présente également, pour nous, une valeur documentaire.

Puis retour au récit : « j’ai laissé » – on notera la désinvolture du Narrateur (« si je m’en souviens ») ; double sens ici du mot « comique » : les Comédiens – mais ils sont également comiques, au sens propre, par leur allure et leur pauvreté !

Scarron joue sur les contrastes :

- une troupe misérable et réduite – mais qui joue la Marianne, l’une des premières tragédies « classiques » : on voit ici qu’il s’agit d’une troupe « sérieuse » ; le chapitre II a d’ailleurs montré qu’ils s’en sortaient fort bien.

- « des personnes honorables » doit être entendu par antiphrase : La Rappinière porte un nom qui montre le caractère peu honorable du personnage, et la troupe joue dans un tripot…

La bagarre : une Iliade burlesque (l. 10-38).

Le retour au récit – attendu : il s’agit d’une analepse, la bataille ayant été annoncée à la fin du chapitre précédent, p. 53) se marque par le passage au passé simple singulatif. L’entrée des combattants : ils sortent du jeu de paume attenant au tripot, il est donc normal qu’ils soient « en caleçon » ; mais leur allure, du coup, est aussi peu héroïque que possible ! Quant à la raquette (pleine, comme aujourd’hui celle de la « pala » au pays Basque), elle constitue une arme aussi redoutable que peu glorieuse.

Tout naturellement, comme dans l‘Iliade, les combattants commencent par le rituel des insultes : « fils de chienne » est l’injure qu’Achille lance à Agamemnon… Mais ici, il ne s’agit pas de héros, mais de joueurs de paume en caleçon et de valets apeurés ! Noter le comique des injures (« barbe de cocu » : Scarron est le lointain inspirateur du Capitaine Haddock…) ; on notera l’alternance entre le discours narrativisé ou le discours indirect (la parole du valet est littéralement inaudible) et le discours direct, comique parce que colérique.

Aux paroles succèdent immédiatement les coups : on remarquera ici que l’on a quasiment abandonné tout registre épique : c’est un coup « de raquette », « sur les oreilles » qui est « déchargé » : on est dans la plus pure trivialité… sauf pour l’expression « démesuré coup », ou l’adjectif, antéposé, crée avec le nom une cadence mineure en forme de couperet La phrase suivante est au contraire une phrase à traîne, qui mime l’immobilité et les hésitations de La Rappinière : « ou d’admiration, ou parce qu’il n’était pas… et qu’il lui en fallait beaucoup… » : se dessine ici l’éthopée comique du poltron grand parleur, à la manière de Matamore… type comique fort répandu. Le portrait sera complété lorsque La Rappinière, deux lignes plus loin, « prendra en queue », c’est-à-dire attaquera par derrière son adversaire !

L’intervention du valet relance la bagarre : « un coup de poing avec toutes ses circonstances », expression comique et décalée, où le coup de poing tient lieu de discours ! grêle de coups : le combat épique devient une furieuse, mais banale, bagarre à coups de poing, épisode fort attendu de la littérature populaire (cf. encore aujourd’hui, le thème de la bagarre dans le village gaulois ou au saloon…)

S’ensuit une concaténation (un parent, un ami, un autre, un autre…) qui montre comment la bagarre devient générale en se répandant de proche en proche. Le combat culmine avec un nouveau rythme ternaire (l’un, l’autre, tous) : l’ensemble des combattants ne forment plus qu’une masse compacte et bruyante ! Seule émerge une voix féminine, celle de la tripotière (invention verbale comique !), qui jette des cris de détresse… Les « cris pitoyables » renvoient encore à une situation épique : les femmes, témoins d’un combat auquel elles ne participent pas, crient leur détresse sans pouvoir intervenir.

Accalmie… (l. 38-61)

L’épisode est assez curieusement construit : on nous montre d’abord la fin de la bataille, avec l’intervention des magistrats, puis celle des Pères capucins ; puis l’on revient sur l’héroïsme du Destin (48-54) ; enfin tout le monde sort (54-61) ; il y a donc à la fois un effet de retour en arrière, et de focalisation sur un personnage.

Intervention des pacificateurs :

On notera encore une fois les procédés du burlesque : langage grandiloquent de la guerre et de la diplomatie (combattants, champ de bataille, paix, trêve, négocier…), langage tragique (« ils devaient tous périr ») contrastant avec la trivialité (« à coup d’escabeaux », « deux ou trois seaux d’eau ») ; les Pères Capucins font ici office de Sabines séparant des combattants… déjà épuisés !

Le fameux tableau de David sera peint un siècle plus tard, mais tout le monde connaît le texte de Tite-Live…) ; le dernier membre de phrase montre que l’on s’est jeté dans la bataille sans même prendre des informations!…

Le combat du Destin :

Sans transition, retour sur le combat d’un héros : le comédien Destin, qui réalise « des prouesses », exploits « dont on parle encore dans la ville du Mans » : on revient aux héros de l’Iliade… mais à l’échelle de la province ! Le « encore » fait référence au temps de la Narration. On remarquera qu’il ne se sert nullement de sa monstrueuse épée (cf. chapitre I)…

Les pluriels rendent l’exploit hyperbolique : le personnage donne des coups sans en recevoir, et apparaît invincible ; la perte de son emplâtre sert uniquement à renforcer son portrait : beau, et vaillant… C’est l’intrusion d’un héros romanesque dans une troupe de comédie ! On remarquera que la Narration est ici neutre, distancée, sans intervention du narrateur

L’apaisement :

Une série de termes passifs, ou dont le sujet est un « on » indéfini : « les museaux sanglants furent lavés… » Le terme de « museaux » évoque des animaux ou des enfants, et rabaisse les combattants ; série d’expressions en ; le champ de bataille redevient un lieu familial, quotidien (eau fraîche, collets, couture, cataplasmes…), et la scène s’achève par la sortie des comédiens, devenus des victimes : « pauvres comédiens ».

Nouvelle alerte (l. 61-79).

Un effet de réduplication comique où chacun joue imperturbablement son rôle : attaque sournoise à sept ou huit contre trois (le mot « braves » est évidemment une antiphrase…), poltronnerie de La Rappinière, exploit extraordinaire du Destin, où il témoigne à la fois de sa bravoure, de sa générosité, et de son caractère quasi surhumain. Les rôles sont inversés : le lieutenant de prévôt devrait maintenir l’ordre et protéger ; or il est fauteur de trouble, et c’est lui qu’on protège ! Nouveau retour en arrière sur les origines de l’embuscade – peut-être faut-il voir là un trait de satire contre une Noblesse provinciale brutale et arrogante, qui s’en prend à un bourgeois… Répétition du terme « vaillant » : Scarron ne recule pas devant les redites ! On notera la présence discrète du Narrateur : « notre » vaillant comédien.

Nouvelle intervention du burlesque : « son cœur de roche », les « pauvres restes d’une troupe délabrée » appartiennent au registre épique ou romanesque.

Conclusion :

- Une scène à faire, celle de la bagarre, qui permet tous les effets comique et de burlesque ; de Gargantua à Astérix, cela marche à tous les coups !

- Complète l’éthopée des personnages, essentiellement de La Rappinière, dont on constate qu’il n’est pas très courageux, et du Destin, qui s’affirme de plus en plus comme le héros « sans peur et sans reproche » des romans héroïques ; l’aspect grotesque qu’il avait pu avoir dans le premier chapitre tend donc à s’estomper, au profit d’une stature héroïque.

Chapitre I, 8

Le chapitre VIII intervient peu après l’arrivée des Comédiens au Mans, leurs premières mésaventures et l’entrée en scène des principaux personnages. Ici le lecteur va découvrir l’un des plus importants d’entre eux : Ragotin. Tout ce chapitre alterne récit et description, sans oublier une intervention du narrateur.

Lignes 1-19 (jusqu’à « de son écriture ») : description de la troupe.

Nous découvrons d’abord le reste de la troupe, plus nombreuse décidément que les premiers chapitres ne l’avaient laissé entrevoir ; les trois acteurs masculins sont flanqués chacun d’un valet ; et Scarron focalise aussitôt sur l’un d’eux : celui de Destin, dont on sait déjà (chapitre VII, ligne 1) qu’il est le plus jeune de la troupe. Il apparaît donc comme un double de Destin ; comme lui, il est excellent comédien, et comme lui, on découvrira qu’il n’est pas un acteur-né, mais un jeune noble déguisé. D’ores et déjà, la présentation élogieuse qui est faite de lui (malgré des restrictions : « assez »… qui peuvent d’ailleurs passer pour des litotes) le désigne comme un personnage romanesque, et non pas comique – moins ambigu, de ce fait, que Destin lui-même.

S’ensuivent deux phrases à peu près parallèles, concernant l’une les comédiennes (l’Étoile et Angélique), l’autre La Caverne. Les rôles ainsi distribués correspondent aux emplois traditionnels dans une troupe théâtrale, et à la hiérarchie correspondante : jeunes premiers et premières, seconds rôles pour les comédiens débutants, rôles plus âgés pour les vieux comédiens… Rien ici ne marque la moindre ironie ou le moindre aspect burlesque : le caractère documentaire domine.

Mais l’on retrouve le burlesque avec l’apparition d’un « type » éminemment comique : le « Poète », ici topos du poète crotté, de l’écrivain prolifique mais sans lecteurs ; toute la fin du passage lui est consacrée, moins pour son rôle dans l’intrigue, que pour sa « uis comica » (déjà connue par les personnages moliéresques de Diafoirus et d’Oronte).

« un poète, ou plutôt un Auteur, car toutes les boutiques d’épicier… » : plaisanterie déjà éculée, qui sera reprise par le Cyrano de Rostand : les livres invendus servaient à emballer la marchandise dans les boutiques. Le contraste est évidemment cruel entre le mot « Poète » et ce comble de trivialité et d’esprit bourgeois qu’est la boutique d’épicier… Le « de plus » tend à montrer que le personnage est superfétatoire !

Le portrait se précise par petites touches : le Poète « s’est donné à la troupe, quasi malgré elle » : le « de plus » est ainsi cruellement confirmé ! L’on retrouve le comique burlesque : le personnage n’est admis que parce qu’il paye, et ne « partage pas » (c’est-à-dire qu’il ne participe pas au partage des recettes, une scène qui évoque l‘Illusion comique) ; répétition du « on » : on lui donnait… on voyait bien… Le Poète semble n’avoir de lien privilégié avec personne dans la troupe ; il demeure un élément étranger. Autre ridicule : il est amoureux, mais non seulement il n’est visiblement pas payé de retour, mais on ignore même l’objet de ses sentiments ! Moquerie contenue dans les termes « suborner » (séduire par des manœuvres ; il ne saurait faire autrement !) et « sous espérance d’immortalité » : topos qui remonte à Ronsard…

Enfin, nous découvrons le Poète dans ses œuvres : la métaphore filée « menacer / faire grâce » laisse entendre que celles-ci seraient une calamité pour la troupe ; et le titre qui nous est donné évoque une pièce d’actualité un peu bizarre, puisqu’elle ne saurait être ni une comédie (le protagoniste ne s’y prête pas) ni une tragédie (qui ne traite que de sujets grecs ou romains) : un genre hybride, donc, et un sujet passablement dangereux ! Sur Luther et le luthérianisme, voir ici.

Est-ce pour illustrer la « folie » du personnage ?

Lignes 19-45 (jusqu’à « qui ne lui plaisaient guère ») : un récit itératif.

Le passage de la description au récit se fait par un verbe au passé simple : « quand nos comédiens arrivèrent… » ; ils trouvent alors une scène déjà commencée, qui se prolonge, et qui va nous être décrite à l’imparfait. Il s’agit d’une scène de genre, où se complète l’éthopée des personnages.

La Chambre apparaît ici comme une sorte de salon, où l’on parle d’amour et de belles-lettres – mais sur un mode burlesque. Au début du siècle en effet, les dames recevaient dans leur chambre, les visiteurs s’installant dans la « ruelle » (espace qui sépare le lit du mur). Mais ici, les dames sont des comédiennes, et les galants les « plus échauffés godelureaux de la ville » – ce qui en dit long sur le statut des comédiennes dans la société : elles sont automatiquement considérées comme des femmes légères… Jeu de mot cocasse sur « échauffés » (épithète de nature) et « refroidis » (conséquence immédiate de l’accueil reçu). Quant aux discussions littéraires, menées par le Poète déjà cité, elles ne peuvent être que ridicules : on crie à tue-tête, et le discours du Poète vise uniquement à une satisfaction de vanité : il a « vu », « fait la débauche », « perdu un ami »… mais il n’a, semble-t-il, jamais « lu » : les noms connus ne sont pour lui que des références mondaines. On peut interpréter diversement l’anachronisme : le roman est censé se dérouler en 1638, et Roquebrune parle de « feu Rotrou » mort en 1650 ! Étourderie de Scarron ? Mensonge de Roquebrune ?… Mais les références de celui-ci sont celles de Scarron lui-même : Saint-Amant est un poète libertin, et il a bien pu voir le vieux Corneille…

Puis Scarron se livre à un double portrait contrasté d’Angélique et l’Étoile, suivant le double « emploi » de la jeune première vertueuse et timide, et de la servante, ou suivante, non moins vertueuse, mais délurée. « Honnête fille » mais simple et joyeuse, elle n’hésite pas à donner gifles, coups de pieds et même morsures à ceux qui s’approchent trop près ; l’Étoile, au contraire, est timide, réservée, presque résignée – une attitude qui n’est guère celle d’une comédienne et laisse entendre qu’elle aussi cache son identité ; une attitude qui, également, semble réclamer une protection (rôle qu’endossera Destin). Elle est présentée comme une victime (« douce », « complaisante », « sans force », « souffrir »…).

A l’inverse, il est intéressant de noter comment sont désignés les galants : « les plus échauffés godelureaux », « endémenés et patineurs », « galants à toute outrance », « tous ces gracieuzeux », « les plus doucereux »… Pluriels indifférenciés qui fait d’eux une masse grouillante d’où rien ne ressort ; archaïsmes (endémenés = saisis par le démon), « gracieuzeux » (fabrication de Scarron à partir du « gracioso », valet de la comédie espagnole) et « doucereux », enfin « patineurs », c’est à dire qui tripotent… Des dragueurs particulièrement lourds, donc, grossiers et surtout « provinciaux » : le terme revient à deux reprises, et montre le regard méprisant du Parisien sur les mœurs assez peu raffinées de la Province ! De même, la Province est toujours en retard d’une mode, et Scarron ironise sur le goût toujours vivace des « pointes » (une ironie qui le fâchera avec Cyrano !)

Lignes 45-52 : intervention de l’auteur

Passage au présent gnomique, présence du Narrateur en train d’écrire son livre (« mon livre », l. 52) ; celui-ci commence par une longue période définitoire (« c’est une des grandes incommodités… ») ; s’ensuit une description du métier de comédien évoquant déjà un « paradoxe » à la Diderot : les acteurs sont à distance des rôles qu’ils jouent. Puis satire : ils sont souvent laids et vieux, même quand ils continuent à jouer des rôles de jeunes premiers ! Portrait ironique de la « belle vieille », sans cheveux ni dents !

Puis remarque auto-réflexive assez désinvolte, et qui fait référence à une règle rhétorique classique : le souci de la diversité (uariatio).

Lignes 52-65 : portrait de Ragotin

Après un nouveau tableau des « galants provinciaux », Scarron focalise sur un personnage essentiel, Ragotin, dont tout le caractère semble tenir dans un seul adjectif : « petit » – une qualité qui fera que même amoureux, même blessé, même mort, il ne pourra jamais être pris au sérieux ; il y aura une forme de sadisme, chez Scarron et ses continuateurs, à accabler cette victime désignée de tous les maux possibles ! Veuf, il hésite entre le remariage et l’Église – mais dans un but bien bourgeois : se faire de l’argent. (« prélat à beaux sermons comptants« ) ; sa « folie » semble tenir dans l’opposition entre sa taille minuscule et la démesure de ses ambitions (il sera, de fait, successivement écrivain, amoureux d’une Étoile, acteur…). On notera l’oxymore humoristique : « grand petit fou » qui le dépeint tout entier ; il est à la fois minuscule physiquement, et immense par sa folie…

Portrait en un rythme ternaire ascendant :

- – menteur comme un valet

- – présomptueux et opiniâtre comme un Pédant

- – assez mauvais poète pour être étouffé s’il y avait de la police dans le royaume.

Tout semble donc fait pour que Ragotin (dont le nom même est un diminutif et désigne un « petit nabot », redoublement de petitesse…) apparaisse comme antipathique, et responsable de ses propres malheurs : condition nécessaire pour qu’il fasse rire, et qu’on ne soit jamais tenté de le plaindre.

Lignes 65-80 : Ragotin en action

Sa première proposition suscite un effroi hyperbolique ; il est vrai qu’elle est remarquable par son ridicule : un sujet chevaleresque voué au ridicule depuis Dom Quichotte, une longueur démesurée alors que les règles des 5 actes et des unités commence à s’imposer ! En retard sur la mode, Ragotin est un provincial superlatif… Comique du discours épique : « dresser les cheveux en la tête = horresco referens du latin, évocation des Enfers ; panique et épouvante générale (contraste évidemment avec la petitesse du responsable), sang-froid du héros en pareille circonstance…

Mais Ragotin a de la ressource, et va donc raconter une histoire « par défaut » : une courte nouvelle espagnole, tout à fait au goût du jour, elle (les récits espagnols font fureur depuis les Nouvelles exemplaires de Cervantès, et le livre vient de Paris !), et d’une longueur tout à fait raisonnable. Scarron souligne à plaisir l’invraisemblance de cette histoire plaisante racontée par une telle « marionnette », mauvais poète de surcroît… Et il en rajoute à la fin : « ce n’est pas Ragotin qui raconte, c’est moi ».

Conclusion :

- Texte de transition, qui permet d’achever la présentation de la troupe, tout en complétant l’éthopée des personnages (en particulier l’Étoile et Angélique), et en décrivant, de manière réaliste mais amusante, la réalité de la vie de comédien.

- Annonce d’une des quatre « Nouvelles espagnoles » insérées dans le roman ; le texte la présente de manière très alléchante malgré son improbable narrateur !

- Texte qui introduit, surtout, un personnage essentiel : Ragotin, le souffre-douleur de la troupe (et du Narrateur), exact contraire du Destin, et versant burlesque de Scarron : minuscule, contrefait, grotesque, il concentre sur lui tous les malheurs possibles, et lorsqu’il lui arrive de présenter une belle histoire, le Narrateur lui en « souffle » la paternité !

Chapitre II, 10, de « elle envoya sa servante »à « qu’il ouvrît promptement »

Le texte que nous nous proposons d’expliquer se trouve dans la seconde partie et va montrer le « jeune premier », héroïque et amoureux, aux prises avec un adversaire redoutable : une femme, dont l’embonpoint n’a d’égal que l’appétit sexuel et l’absence totale de pudeur – un « type » comique amplement utilisé dans la littérature populaire et satirique, toujours un peu misogyne.

Le personnage principal de cette petite histoire nous a été présenté au chapitre précédent : mère d’un jeune homme qui vient de se marier (elle n’est donc pas de toute première jeunesse), elle pèse « 30 quintaux de chair » (un chiffre évidemment fantaisiste, qui avoisinerait les 1500 kg !) bien qu’elle soit « fort courte » : elle est donc le type même de la femme ridicule, totalement dépourvue de séduction, mais fort gourmande elle-même !

Le narrateur va donc nous raconter un assaut dans les règles

- Lignes 1-11 : les préparatifs

- Lignes 11-42 : le repas, interrompu par une longue digression du Narrateur (l. 15-29) ;

- Lignes 42-60 : attaque verbale

- Lignes 60-79 : l’assaut final, heureusement interrompu par l’irruption de Ragotin.

Nous aurons tout loisir, tout au long de la scène, d’observer les effets comiques recherchés par Scarron dans cette scène de comédie (ou même de farce).

Lignes 1-11 : les préparatifs

Madame Bouvillon s’étant débarrassée de tous ceux qui l’accompagnaient, s’apprête maintenant à assouvir ses désirs sur la personne du Destin. Comme dans toute scène galante, elle commence par se faire belle. On notera l’accumulation des verbes : « se recoiffa, frisa et poudra » (avec jeu sur l’homéoptote), « se mit, se fit » (même jeu), et la polysyndète : c’est tout un travail que de s’habiller ! Mais cette scène de toilette devient ridicule, parce que la dame use de tout ce qui lui tombe sous la main pour un résultat des plus hétéroclite : tablier et peignoir ne sont guère compatibles ; la cornette est faite d’un collet de son fils (on pense à l’accoutrement des comédiens), et la jupe est celle de sa bru… Le tout la transforme en une

« petite Nymphe replète » : les deux adjectifs complètent, mais surtout contredisent le nom, les Nymphes étant des personnages mythologiques qui d’ordinaire fuient les avances des satyres… On insiste sur les deux caractéristiques physiques qui la rendent grotesque par nature : la petitesse (qui en fait un pendant de Ragotin) et l’embonpoint.

Les réticences du Destin sont également comiques : il va dîner à contre-cœur avec elle, ce qui contraste évidemment avec le soin (inutile !) qu’elle met à lui plaire. Et c’est une relation de pouvoir qui s’installe : le Destin, simple comédien, ne peut dire non à une bourgeoise. C’est elle qui domine toute la scène.

On notera la litote transparente : « d’une manière qui voulait dire quelque chose » : une atmosphère de « gaillardise »

s’installe progressivement, la dame étant toute entière soumise à ses envies… que ne partage nullement son vis-à-vis !

Lignes 11-42 : Le repas

Si l’on apprend que Le Destin « ne mangeait point » – la perspective lui coupe l’appétit ! on ne sait ce qu’il en est de la

Bouvillon ; mais si elle ne mange peut-être pas, elle parle ! Le thème est introduit dès la ligne 12 : « lui reprocha si souvent » ; cela introduit un de ces contrastes qui font rire à chaque fois : la bavarde ~ le taciturne. Tout le passage ne contient pas moins d’une trentaine d’occurrences des verbes « dire », « parler » ou de leurs synonymes !

On notera que l’intervention du Narrateur, qui joue ici au moraliste, n’apporte absolument rien – si ce n’est, justement, un exemple de ces paroles oiseuses qui ne font que retarder l’action et ennuyer tout le monde ! Comme s’il s’amusait, précisément, à « parler autant et plus » que la Bouvillon elle-même ! Le « je » se moque ici ouvertement de lui-même et prend à témoin le lecteur…

Après cette interruption, le Narrateur nous livre le discours narrativisé de la Bouvillon, tout naturellement médisant à l’égard du prochain, et sottement vaniteux en ce qui la concernait. La phrase mime à la fois le discours moralisateur, et les circonlocutions de la dame : « protestant, que pour elle, encore qu’elle eût plusieurs défauts, etc. »

C’est un véritable dialogue de sourds, le Destin répondant par politesse, mais ne se donnant pas la peine d’écouter : mini scène de comédie, mais où l’on retrouve la situation de pouvoir : Le Destin subit, et ne peut faire grand-chose.

Lignes 42-60 : attaque verbale.

On revient alors au récit, avec des verbes d’action : « desservit, cessa de manger, fit asseoir » ; l’on découvre que la Bouvillon a en réalité une complice – ce qui laisse supposer qu’elle n’en est pas à son coup d’essai. On note le contraste entre la perversité de Mme Bouvillon et la simplicité du Destin, qui ne s’est pas aperçu de la manœuvre (thème récurrent de la ruse féminine…)…

Puis nous assistons à une véritable scène de comédie, avec la réplique constamment répétée : « je ne dis pas cela », dont Molière se souviendra probablement 15 ans plus tard en écrivant le Misanthrope (1666) !

1ère réplique, avec une belle anacoluthe : « deux personnes enfermées ensemble, on en peut croire… » : comique de situation, car Mme Bouvillon, elle-même responsable de cette situation, semble soudain s’aviser qu’il y a danger pour sa réputation ! Comique aussi de geste, les actes contredisant systématiquement les paroles.

Comique de mots : « les personnes qui vous ressemblent » (l. 51) peut s’entendre de bien des façons ! de même, lorsque Destin parle du « peu de proportion » : certes, il veut souligner la différence sociale, mais l’on entend aussi les proportions physiques…

Cette joute verbale s’achève par un geste décisif de la Bouvillon : elle ferme la porte au verrou. Voilà le Destin prisonnier ! On notera l’ironie de « notre consentement » : sans aucun doute, la dame se soucie peu de celui du Destin !

Lignes 60-79 : l’assaut final.

Une fois Le Destin coincé, la Bouvillon ne se retient pas plus longtemps, et Scarron non plus dans ses dénominations : « gros visage » ~ « petits yeux », « la grosse sensuelle », « les dévergondées », « la Bouvillon qui n’en avait plus » (de pudeur)… Il donne du désir féminin une image absolument écoeurante : rougeur (« enflammé », « rougir », « rougissent », « rouge », « tapabor (= bonnet) d’écarlate », et enfin « rougissait je vous laisse à penser de quoi » ; en outre il crée une connivence avec le lecteur (masculin) grâce à deux parenthèses : « car elles rougissent aussi, les dévergondées » et « je vous laisse à penser de quoi » ; pour couronner le tout, la dame n’est plus d’âge à séduire, et son physique peu avantageux rend ses avances effrayantes : 10 livres de tétons qui ne sont que la « 3ème partie »… C’est donc un personnage de comédie, ridicule et odieux à la fois.

Elle est décrite de manière purement physique, et presque bestiale : elle « étale » ses chairs, rougit, sue (l. 79), se remue, tâte les flancs… Son discours n’est pas plus distingué : elle crie « qu’elle a quelque petite bête » (connotation sexuelle évidente), évoque démangeaisons et chatouilles…

Autre point, la métaphore de la bataille : « bataille » (l. 63), « harnais » (l. 73, terme évoquant la cuirasse d’un chevalier), « au défaut du pourpoint » évoquant là encore le défaut de la cuirasse, et enfin l’expression « il fallait combattre ou se rendre » : on s’attend à une bataille burlesque, où le malheureux jeune homme aura forcément le dessous ! Le Destin est ici un

personnage romanesque, comiquement pris dans un roman comique. La grossièreté de la scène contraste avec drôlerie avec le caractère noble du lexique.

Enfin, pour une fois, Ragotin intervient (à son insu) comme un véritable « deus ex machina » qui délivre in extremis le Destin du danger qui le menaçait. Un Ragotin toujours excessif en ses gestes, tambourinant sur la porte et criant…

Conclusion :

Le texte procède donc à une sorte d’inversion des rôles : une bonne bourgeoise et un avocat se trouvent être les protagonistes d’une scène grotesque, alors que de simples comédiens se comportent en personnages romanesques.

Dans une scène hilarante (et qui d’ailleurs n’a pour tout rôle que de divertir : elle ne fait guère avancer l’action !) Scarron s’en donne à coeur joie avec les ingrédients traditionnels d’un comique assez misogyne : une dame mûre et grassouillette se livre sans frein à sa libido effrénée, tandis qu’un malheureux jeune homme tente de résister à ses assauts ! Si la matière n’est pas neuve, la vivacité du récit conserve toute son efficacité.

Le Roman Comique II, 15

Le chapitre 15 de la 2ème partie constitue en réalité le dénouement (provisoire) du Roman comique, les chapitres suivants accumulant seulement des mésaventures de Ragotin, et une ultime « nouvelle espagnole ». C’est donc ici que s’achève le « roman romanesque », ou roman du Destin et de l’Étoile : au chapitre 13, le héros avait déjà récupéré la jeune fille, enlevée par Saldagne, et pris son propre valet, qui l’avait trahi. Il avait ainsi appris que La Rappinière avait voulu également kidnapper l’Étoile. Ici, les méchants vont être punis, tandis que les héros vont repartir vers la suite (inachevée) de leurs

aventures.

Composition et art de la jointure.

Le texte se compose de plusieurs parties imbriquées les unes dans les autres, si bien qu’il est quasi impossible de déterminer une rupture nette.

- Lignes 1 à 19 : La Rappinière, convoqué par La Garouffière, doit avouer qu’il a tenté d’enlever Mlle de l’Étoile. Cette partie pourrait aller jusqu’à la ligne 22 (suite du récit), mais Scarron indique alors qu’il va s’agir d’une autre affaire.

- Ligne 19 à 42 : Introduction à la seconde affaire ; aveux circonstanciés de La Rappinière sur l’enlèvement de Mlle de l’Étoile, avec plusieurs sous-parties :

- 19-22 : introduction

- 22-26 : aparté du Narrateur

- 26-34 : discours de La Rappinière

- 34-42 : discours de La Garouffière

- Lignes 42-61 : seconde affaire : restitution de la boîte de diamants

- Lignes 62-75 : analepse : l’histoire de la boîte ; puis restitution à Mlle de l’Étoile

- Lignes 76-fin : départ de toute la troupe pour Le Mans.

Ici se voit en partie achevée l’histoire du Destin et de Mlle de l’Étoile ; le ton est donc à la fois sérieux, et moralisateur, laissant peu de place au comique, sauf dans les dernières lignes : un méchant se voit confondu, et les héros recouvrent un bien qui leur faisait cruellement défaut. Nous sommes donc dans un passage purement romanesque, où La Garouffière fait figure d’adjuvant (c’est lui qui par son autorité dénoue l’affaire et impose à La Rappinière d’avouer). Une énigme est également résolue : l’aveu de Doguin au moment de sa mort, et le trouble de La Rappinière en apprenant

cela.

La Rappinière confondu (1-19)

La confusion de La Rappinière va intervenir en plusieurs temps :

- Il entre « en étourdi » dans la chambre, le « visage épanoui » : absence totale à la fois de lucidité et de sens moral du personnage ! Scarron va jouer sur le contraste entre un La Rappinière railleur, arrogant et immoral, et un La Garouffière, représentant de l’ordre, sévère et droit. (d’où quelques contorsions pour expliquer que ledit La Garouffière ait si longtemps protégé un tel escroc, qu’il connaissait… ch. 13, p. 247) : voir les dénominations des deux côtés : « le scélerat », « mauvais dessein », « mauvaises excuses », « cet inique Prévôt », « ce méchant homme »… De l’autre

côté, un homme qui affirme son autorité par un visage sévère (qui est peut-être un rôle !) : « prenant un visage sérieux », « le prit d’un ton si sévère »… - Une scène d’interrogatoire, qui annonce un peu le roman policier ;

- Éthopée des personnages : outre La Rappinière et La Garouffière, Le Destin est témoin muet mais indigné de la scène ; point de vue interne (avait eu besoin de toute sa sagesse) et évolution du personnage, qui semble avoir gagné en contrôle de soi ! Le vocabulaire qui le concerne est ici mi-romanesque mi-moral, et fait de lui le héros par excellence : « faire raison », « offensé », « obligé » : lexique noble ; et rappel d’une action héroïque. Première intervention du Narrateur, qui se fait témoin, et prend fait et cause pour le héros.

Les aveux (19-42)

Annonce de la « seconde affaire »

Scarron fait allusion à une « seconde affaire » qui oppose Le Destin et La Rappinière ; or on se souvient que leur relation avait un passé, assez mystérieux, et que Doguin, le valet de La Rappinière, avait voulu parler en particulier au Destin avant de mourir (chapitre 6). Scarron suit donc bien tous les fils de l’intrigue, et les dénoue au fur et à mesure.

Le portrait de La Rappinière s’aggrave : « cet inique prévôt » n’est plus seulement un homme qui a enlevé une comédienne au mépris de ce qu’il devait à son sauveur ; on soupçonne toute une vie de crimes plus graves. L’expression « méchant homme » est ici répétée, avec une tonalité plus grave.

Commentaire du Narrateur

En une sorte d’épiphonème, le Narrateur, non seulement conforte ce portrait calamiteux, en une double proportion : moins… que, moins… que ; insistance sur les quantitatifs : moins, moins, plus, en plus éminent degré… Il se dessine la figure du « monstre moral », du « méchant intégral »… qui fera fortune dans la littérature ultérieure ! Ricanant quand il se croit fort, lâche et tremblant dans les cas contraires, il est l’archétype même du méchant et du traître… On est loin du « Rieur » des premiers chapitres !

On notera qu’ici, contrairement à ce qui se passait dans le reste du roman, le Narrateur, non seulement ne fait preuve d’aucune ironie, mais conforte par une parenthèse morale le jugement sur son personnage, comme s’il acceptait ici

l’illusion romanesque.

Aveux de La Rappinière

Après une présentation par anticipation de son discours (« hardiment », « effrontément », « se vanter »), nous avons le discours de La Rappinière au style direct ; effet « in medias res » : nous n’avons que la fin de son discours. Il ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà, mais vu par un autre des protagonistes : la trahison du valet, le piège où est tombée L’Étoile,

l’intervention de Saldagne… Cette version des événements met en lumière non seulement la scélératesse du personnage, et son cynisme (la perte d’un cheval compte plus à ses yeux que celle du valet, et même de la jeune fille !) mais aussi la dangerosité du monde où se meuvent les héros : un traître peut toujours être « doublé » par un pire que lui ! On notera que La Rappinière continue de croire que l’Étoile est sœur du Destin…

Discours de La Garouffière

Cette parole, qui en soit n’apporte rien de particulier, sert essentiellement à faire le lien avec la seconde affaire, et la 3ème partie du chapitre, qui apparaît au cœur même de ce discours. La Garouffière fait comprendre au Lieutenant de Prévôt à qui il accorde désormais sa protection : « monsieur le Destin »… Dans cette société très hiérarchisée, le lieutenant de prévôt n’a qu’à se soumettre !

Lignes 42-61 : restitution de la boîte à portrait.

Cet accessoire – l’équivalent, très luxueux ! de nos porte-photos, appartient à la plus lointaine tradition romanesque ; il témoigne à la fois de la richesse de son possesseur (ou de celui qui l’a offert), des relations qui unissent celui ou celle qui est représenté(e) à celui ou celle qui possède la boîte, et de l’identité de tel ou tel personnage. Ici, ornée de « 5 diamants

d’un prix considérable », elle vaut moins pour cette richesse que par le fait qu’elle signifie la véritable identité de Mlle de l’Étoile, et donc le dénouement final de cette histoire d’amour. On peut en effet penser que tandis que Le Destin se révélera le véritable fils du comte de Glaris, Mlle de l’Étoile découvrira qu’elle est une riche et noble héritière…

L’on comprend à présent la première rencontre du Destin, de Doguin et de La Rappinière : alors que le 1er détenait cette boîte, les deux autres, alors bandits, la lui avaient volée… Outre le méchant, La Rappinière incarne donc un double personnage qui aura un succès considérable dans la suite : le policier « ripoux » et le brigand devenu policier… (Vidocq/Vautrin !)