Apollinaire – dessin de Picasso |

Pierre Reverdy |

- Étude sur Apollinaire

- Étude sur Reverdy

| Textes comparés | Synthèses |

|---|---|

|

|

Introduction

À première vue, le programme 2014-2015 de l’ENS de Lyon en Lettres modernes peut sembler un magnifique cadeau : il impose en effet de comparer deux très grands poètes, parmi les plus novateurs et les plus féconds du début du XXème siècle, Guillaume Apollinaire (1880-1918) et Pierre Reverdy (1889-1960), et ce sous l’angle de la modernité. Mais à première vue seulement…

En effet, comparer deux auteurs, ou deux œuvres, suppose à la fois des points communs, et un minimum de différences : pour les programmes précédents, un siècle séparait Diderot de Scarron, Gogol était russe et Villiers de l’Isle-Adam français, Chrétien de Troyes était un auteur médiéval, initiateur du roman de chevalerie dont le Don Quichotte de Cervantès, 400 ans plus tard, représenterait la parodie…

Or, ici, tout semble indiquer un écart minimal entre deux auteurs que tout semble rapprocher.

Deux poètes indiscernables ?

Neuf ans à peine sépare la naissance de l’un de celle de l’autre. Tous deux sont nés dans le midi, l’un, Apollinaire, à Nice, l’autre, Reverdy, à Narbonne ; tous deux ont donc connu, dans leur enfance, la lumière méditerranéenne, et un déracinement précoce.

Tous deux ont, dès le départ, été marqués par une identité douteuse, problématique : Apollinaire est né étranger, d’une mère polonaise et d’un père inconnu, mais, selon la légende bâtie par la mère, qui était un officier italien. Son vrai nom, Wilhelm de Kostrowitsky, qui s’écrit différemment en polonais et en français, quasi imprononçable, a dû être difficile à porter, moins peut-être que son prénom, allemand en une période où la France entière, les yeux rivés sur la ligne bleue des Vosges, donnait dans une germanophobie qui allait s’amplifiant. Apollinaire souffrira souvent d’être considéré comme un métèque, désargenté de surcroît. Quant à Reverdy, qui a priori n’aurait pas dû connaître de tels problèmes (il est le descendant de sculpteurs et tailleurs de pierres languedociens), il naquit dans une famille désunie ; son père vivait en Argentine, et sa mère attendit qu’il ait vingt-deux ans pour le reconnaître !

Tous deux ont connu une grande précarité, et même la pauvreté. Aucun des deux n’appartenait aux cercles nantis ; ils ont dû, très vite, nourrir leur famille et travailler ; tous deux ont dû également subir un déracinement : Apollinaire dût quitter Nice pour Paris, et Reverdy vécut tragiquement la ruine de son père et la vente de la propriété familiale de la Jonquerolle…

On ne peut guère considérer que le fait de « monter à Paris » soit véritablement un point commun significatif : comme à l’époque de Rastignac, il n’y avait pas de réussite possible, dans quelque domaine que ce soit, mais plus encore dans le domaine intellectuel, hors de la capitale…

Apollinaire y arrive en 1898, à la mort de Mallarmé ; il y rencontre les derniers symbolistes (Moréas, Verhaeren, Maeterlink, Jarry…) ; après avoir un temps donné dans le naturisme (au sens poétique du terme…) – attention à la nature, au quotidien, aux légendes anciennes, et à la tradition métrique, afin de prendre le contre-pied des poncifs du symbolisme (cf. Les Rhénanes), il se rallie ensuite au néo-symbolisme qui émerge autour de 1905 ; mais il prend rapidement ses distances, et s’oriente vers des recherches résolument contemporaines, par exemple dans « l’émigrant de Lander Road ».

Reverdy, lui, arrive à Paris en 1910 ; il y trouve un milieu globalement divisé en trois :

- L’unanimisme, groupe de poètes autour de Jules Romains, qui rejettent le primat de la forme, et se posent en héritiers à la fois du futurisme, de Whitman et de Verhaeren ;

- La NRF, autour d’André Gide, qui s’oppose à l’avant-garde, rejette l’ésotérisme et la recherche formelle, et finit d’ailleurs par délaisser la poésie elle-même, pour des genres (roman et théâtre) qui permettent davantage de répondre aux attentes des lecteurs.

- L’avant-garde, représentée justement par Apollinaire et ses amis, en particulier Jarry et Max Jacob.

Tout naturellement, Reverdy se sent proche de ce dernier groupe, même si les relations avec Apollinaire, et surtout Max Jacob, ne seront jamais simples… Les collègues et amis poètes sont aussi des concurrents !

Tous deux sont passionnés par la peinture, fréquentent les mêmes artistes, Picasso en premier, Braque, Delaunay, Picabia… Tous deux ont écrit sur le cubisme, Apollinaire ayant, en tant qu’aîné, non seulement pressenti, mais encouragé la révolution picturale que représentait ce mouvement. Les rapports entre poésie et peinture constitueront d’ailleurs un point qu’il conviendra d’étudier en détail.

Sur un plan purement poétique, tous deux se sont situés par rapport à Mallarmé ; tous deux se sont interrogés sur la nature de l’image ; tous deux ont rejeté avec énergie le « naturisme » et le « réalisme », estimant que l’artiste était avant tout un créateur, et non pas un simple photographe de la réalité. Tous deux ont également insisté sur l’importance des recherches formelles, du travail poétique – rejetant la spontanéité, et la facilité ; à ce titre tous deux seront marginalisés par le Surréalisme triomphant.

Tous deux, en effet, subiront le désaveu de la part de jeunes disciples irrévérencieux : dès sa mort prématurée en 1918, Apollinaire est l’objet d’un véritable « parricide », selon les termes d’Anna Boschetti (La Poésie partout) ; quant à Reverdy, qui très naturellement pouvait se considérer comme l’héritier et le successeur d’Apollinaire, il sera peu à peu mis sur la touche par Breton et ses amis, dès 1919 ; et il en concevra une grande amertume.

Tous deux, enfin, connaîtront une revanche tardive, et même posthume ; les recherches formelles d’Apollinaire, son intérêt pour le collage, seront reprises par des poètes contemporains, comme Anne-Marie Albiach, ou Emmanuel Hocquart. Quant à Reverdy, il connaîtra une gloire nouvelle, avec l’édition complète de ses œuvres chez Flammarion…

Deux poètes extrêmement proches l’un de l’autre, donc, et dont le second s’est posé comme le successeur, sinon le disciple du premier…

Deux poètes impossibles à comparer

Et pourtant, par ailleurs, rien ne semble rapprocher les textes au programme ; rien ne diffère autant de Alcools que Plupart du temps.

Les deux œuvres datent respectivement de 1913 pour Alcools, et de 1945 pour le livre de Reverdy, mais celui-ci regroupe des recueils de 1915 à 1922 : la distance temporelle n’est donc pas considérable.

Mais si l’œuvre d’Apollinaire rassemble une grande quantité d’expérimentations en tous genres – du vers libre à la métrique traditionnelle et même à la prose ; du « naturisme » des Rhénanes aux collages de « Zone »… au point de donner parfois une impression d’hétérogénéité – en revanche, celle de Reverdy frappe par son homogénéité…

Tous deux refusent la confidence directe, le lyrisme « naïf » des Romantiques ; mais si Apollinaire brouille non sans humour les pistes, Reverdy observe un véritable culte du secret, au point de supprimer toute allusion directe à la réalité, tout nom propre, tout repère…

Il est donc presque impossible de comparer deux textes particuliers, tant leur manière d’écrire, et même les thèmes évoqués divergent ; par exemple sur la guerre : tous deux se sont engagés volontairement, mais rien ne semble comparable dans leur vécu ; Reverdy ne parle que de manière indirecte, et négative, de ce qui peut apparaître comme une expérience fondatrice, et positive, chez Apollinaire…

Par leur tempérament, leur manière d’être également ils diffèrent radicalement :

- Apollinaire peut apparaître comme « une force de la nature », sensuel, gourmand, extraordinairement ouvert à toutes sortes d’influences et d’expériences, jamais normatif ni dogmatique : s’il se passionne pour l’avant-garde, le vers libre, la prose, il ne considère pas pour autant comme illégitime la métrique traditionnelle ; patriote, voire même nationaliste (avec d’autant plus d’enthousiasme qu’il a souffert d’être considéré comme un « métèque »), il s’intéresse à la production artistique de toute l’Europe, correspond avec des écrivains étrangers, et son influence, en particulier en matière d’art, s’étend jusqu’aux États Unis… En peinture, il est à la fois le découvreur de Picasso, Braque, Picabia, l’ami de Mirò… et aussi du Douanier Rousseau, totalement étranger au cubisme et aux recherches avant-gardistes !

- Pierre Reverdy, au contraire, apparaît comme beaucoup plus ascétique et plus « fermé » (ses amis lui reprocheront parfois son manque d’ouverture d’esprit). Théoricien rigoureux, il n’hésite pas à se fâcher avec ceux qu’il considère comme ayant trahi les principes de l’avant-garde : en particulier, il déteste Picabia, se brouille avec Max Jacob (voir la querelle autour du poème en prose) et aura même parfois des mots assez durs sur Apollinaire… Son œuvre, bien au-delà de Plupart du temps frappe par son homogénéité.

Il faudra donc confronter les œuvres au fur et à mesure que nous avancerons, sans vraiment de plan préconçu…

La situation de la poésie à l’époque d’Apollinaire et de Plupart du temps de Reverdy

Les deux grands mouvements qui s’étaient partagé l’hégémonie à la toute fin du XIXème siècle sont le symbolisme et le naturalisme. Le second, existant essentiellement en prose, avait donné de grands romans (Flaubert, Maupassant, les Goncourt) et s’était vu dépassé par le naturalisme, sa « pointe extrême » ; quant au symbolisme, né avec Baudelaire et prolongé par Mallarmé ou d’autres, il connaissait une grave crise et une profonde remise en cause, au tout début du XXème siècle.

Une multitude de mouvements en -isme naquirent alors : cf. La poésie au XXème siècle.

Apollinaire et Reverdy sont tous deux apparus comme des précurseurs du Surréalisme ; et tous deux ont connu ensuite, lorsque ce mouvement est devenu hégémonique, une forme de disgrâce ; comme d’autres, ils ont passé pour des « surréalistes incomplets », qui n’étaient pas allés jusqu’au bout de leur démarche, ou dont l’œuvre était entachée d’éléments du passé ; des marginaux, en somme, par rapport au « grand » mouvement constitué par le Surréalisme.

Artistes de rue et Saltimbanques chez Apollinaire et Reverdy

Bohémiens, acrobates, artistes de rue font partie du folklore littéraire et pictural depuis au moins la Esméralda de Victor Hugo dans les Notre-Dame de Paris, et sans doute pourrait-on en trouver des traces bien antérieurement. Nomades, constamment sur la route, plus ou moins suspects de vol, de magie, et de bien d’autres méfaits le plus souvent imaginaires, ces hommes et ces femmes n’ont pas toujours été bien accueillis dans les villages où ils passaient ; mais aux yeux du poète, ou de l’artiste, ils étaient souvent des frères de misère, représentation symbolique de leur propre précarité, et de leur désir de liberté.

C’est bien pour cela que l’on désigne sous le nom de Bohème le milieu, souvent désargenté, des artistes. Apollinaire et Reverdy ont tous deux vécu ces années difficiles, et l’on trouve donc, dans leur œuvre, trace de ce mythe.

Tziganes et artistes de cirque chez Apollinaire.

Il s’agit d’un thème récurrent, mais moins fréquent qu’on ne pourrait le penser. Nous avons relevé trois occurrences dans Alcools :

- Crépuscule, p. 37

- Saltimbanques, p. 68 (voir ci-dessous)

- La Tzigane, p. 78

- Mai, p. 95

Dans Calligrammes, le thème est explicite dans « Un Fantôme de nuées », p. 54, et plus ou moins présent dans le « Musicien de Saint-Merry » qui transpose la légende allemande du joueur de flûte. Tous deux figurent dans la première partie de l’œuvre, les poèmes de la paix, intitulée « Ondes ». On peut également citer « Les Fenêtres ». Le thème disparaît ensuite totalement.

Chez Reverdy

Le thème est souvent traité de manière énigmatique, à l’exception du texte Saltimbanques, p. 52. On peut néanmoins trouver :

- « L’Intrus », p. 41

- « Nomade », p. 195, dans « Les Ardoises du toit » ;

- « Les Musiciens », p. 315, dans « Étoiles peintes » ;

- « Le reflet dans la glace, fête foraine » p. 343, dans « Cœur de chêne ».

Chez Reverdy, le poète est gardien d’une puissance magique venue des temps immémoriaux : cf. « l’Intrus ». L’artiste vit sans masque : l’homme nu de « l’Intrus » ; cf. aussi « Joie d’été ». Mais, incompris, il est dans la souffrance.

La brièveté chez Apollinaire et Reverdy

Les formes brèves en poésie

La brièveté en poésie est une notion toute relative : à partir de combien de vers un poème cesse-t-il d’être bref ? Au-delà d’une strophe ? Mais il existe des dizains, voire des douzains… En revanche, il n’y a guère de limite dans la brièveté : le poème de François Dufrêne (1930-1982) intitulé « Pouce » est constitué de ce seul mot : « Pouce », soit une seule syllabe…

Il y a des formes brèves dès la poésie antique : l’épigramme, et par la suite le madrigal – inventé parce que l’épigramme s’était spécialisée dans la satire.

Plus tard, sous l’influence de la poésie japonaise, un poète comme Jacques Roubaud introduit le haïku, poème de 17 syllabes réparties en trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

Les formes brèves chez Apollinaire.

Apollinaire n’est pas vraiment adepte des formes brèves ; dans Alcools, les plus courts comptent deux strophes.

On trouve peu d’exceptions : par exemple, « L’Adieu » (p. 61) :

J’ai cueilli ce brin de bruyère

L’automne est morte souviens-t-en

Nous ne nous verrons plus sur terre

Odeur du temps brin de bruyère

Et souviens-toi que je t’attends.

Dans Calligrammes, on trouve aussi quelques formes très brèves : « Tour » (p. 61) ou « Le Départ » (p. 163), et enfin « Carte postale » (p. 165). On voit que c’est fort peu…

Pourtant, c’est à Apollinaire que l’on doit, dans Alcools, un monostique, ou monostiche, particulièrement célèbre : « Chantre », p. 36.

Et l’unique cordeau des trompettes marines

Les formes brèves chez Reverdy.

Bien plus qu’Apollinaire, Pierre Reverdy cultive la brièveté et la concision, ce qui est cohérent avec son goût du mystère, son refus du lyrisme et de l’éloquence, sa simplicité volontaire et son économie de moyens.

Si l’on prend comme critère la strophe ou le paragraphe unique, on trouve, dans Plupart du temps :

- Poèmes en prose :

- Sans masque, p. 37

- Les pensées basses, p. 54

- La Lucarne ovale

- En ce temps-là… p. 75

- Dans quelques coins… p. 76

- Quand la lampe… p. 89

- Aux premières lueurs du jour… p. 102

- On ne peut plus dormir… p. 122

- L’hiver m’a chassé… p. 136

- Un rayon de soleil… p. 148

- Les Ardoises du toit

- Minute, p. 192

Soit 10 textes : c’est beaucoup plus que chez Apollinaire.

Apollinaire, Reverdy et le surréalisme

Introduction au Surréalisme

Apollinaire et le Surréalisme

Le Surréalisme, né entre les deux guerres, est quasi contemporain des derniers mois de la vie d’Apollinaire ; et il fut considéré comme un précurseur, même si, à peine mort, il fut renié par Breton et les siens.

Beaucoup de traits apollinariens pouvaient séduire les Surréalistes :

Le goût de la provocation, et l’irrévérence envers les institutions.

Bien souvent, Apollinaire fait preuve d’une verve, notamment anticléricale, en particulier dans « Palais », ou dans Salomé ; inversement, sa « conversion » au nationalisme, à l’armée et à la guerre dans les Calligrammes susciteront un rejet violent des Surréalistes.

Une grande audace dans les images

Les Surréalistes apprécieront tout particulièrement les « poèmes conversations », même si cette adhésion repose en grande partie sur un malentendu. En effet, loin de toute forme d’écriture automatique, les « poèmes conversations » d’Apollinaire sont fondés sur un mode de production extrêmement élaboré et réfléchi ; le texte « Dramaturgie universelle », cité par P. Read dans Apollinaire et les « Mamelles de Tirésias », la revanche d’Éros, le confirme :

Il ne s’agit plus comme au temps des romantiques de réhabiliter les expressions vulgaires, d’employer quand il le faut les mots techniques, il faut en outre les employer avec les sens qu’ils n’ont jamais eus, étendre leur puissance selon la fantaisie psychologique qui suscite les images et les sensations de la façon la plus imprévue et la plus surprenante et les images seules ne donneraient point toute son intensité dramatique au climat psychologique, il faut qu’y concoure aussi le conflit permanent des mots, de la syntaxe (c’est nous qui soulignons).

Ainsi, le désordre apparent, l’absence de cohésion sémantique ne sont qu’un effet des procédés délibérément employés par Apollinaire, et le résultat de recherches formelles. On est donc à l’opposé du Surréalisme.

Le goût pour le rêve, l’onirisme

En témoigne le poème en prose intitulé Onirocritique en 1908 (qui ne fait pas partie d’Alcools) : c’est la poésie analysant le rêve, comme la peinture analyse la lumière et la couleur ; de même, dans « Zone », par exemple, se succèdent des instantanés, liés par une technique de « fondu-enchaîné », où se mêlent rêves, hallucinations, cauchemars, souvenirs, description du réel… sans que l’on puisse bien les classer. Mais là encore, le poème n’a rien d’une écriture automatique, il est le résultat d’un travail formel, même si celui-ci ne s’affiche pas.

Le rejet de la « mimésis » et la volonté de dépasser le réalisme

L’invention du mot…

Enfin, c’est à Apollinaire que les Surréalistes doivent leur nom : en mars 1917, il donne aux Mamelles de Tirésias le sous-titre de « drame surréaliste », préférant ce terme à celui de « surnaturaliste » auparavant choisi. Apollinaire se place alors dans la lignée de Rimbaud et de sa Lettre du Voyant ; il veut pousser au bout la recherche d’une « autre réalité » que celle définie par la raison et par la science.

Le « parricide » des Surréalistes contre Apollinaire

Si, en 1916, plus de cent personnes assistent au banquet donné en l’honneur d’Apollinaire, et si celui-ci peut à bon droit se considérer comme le chef de file de l’avant-garde, il ne tardera pas à apparaître comme un « grand ancêtre », à l’égard duquel les jeunes poètes, et en particulier André Breton, vont prendre leurs distances. C’est que par bien des aspects, Apollinaire reste irrécupérable pour le Surréalisme bientôt triomphant.

Érudition, travail formel et « vieillerie poétique »

Pour les Surréalistes priment la spontanéité, le rejet des recherches formelles… Or Apollinaire n’abandonnera jamais ce travail de la forme, ni son goût pour une érudition particulièrement pointue et multiple : de la culture juive aux légendes germaniques, de la « matière de Bretagne » aux découvertes les plus récentes de la technique et de la science, il ne se refuse rien ; par ailleurs, il n’abandonne jamais complètement la métrique traditionnelles, y compris dans les Calligrammes, où des vers on ne peut plus traditionnels (« Tristesse d’une étoile », p. ex.) cotoient les recherches formelles les plus révolutionnaires. Apollinaire est donc ici aux antipodes des Surréalistes.

Calligrammes, ou le double malentendu.

André Breton n’aura pas de mots assez violents pour condamner les Calligrammes ; il est vrai qu’il ne pouvait que les rejeter.

- Pour leur veine nationaliste, guerrière : des poèmes comme « Merveille de la guerre », « l’Adieu du cavalier » ou « À l’Italie » ne pouvaient que faire hurler un Breton, un Soupault ou un Aragon résolument pacifistes !

- Mais aussi pour les recherches calligrammatiques engagées par le poète : l’aspect purement visuel du poème, l’accent porté sur la forme semblaient totalement dénués d’intérêt aux Surréalistes, prêts, à l’extrême, à sacrifier jusqu’à la notion même de « poème » au profit de tout type d’expression, littéraire ou non.

Finalement, les Surréalistes rejetteront en bloc le travail d’Apollinaire, ne conservant que les « poèmes conversations », ce qui constitue une singulière mutilation de son œuvre !

Pierre Reverdy et le Surréalisme

Un peu postérieur à Apollinaire, Reverdy est donc l’exact contemporain des Surréalistes ; et comme eux, il se préoccupe de L’image

Un traitement de l’image proche de celui des Surréalistes

Pierre Reverdy veut rénover radicalement l’image, en rapprochant des réalités éloignées, de manière inédite ; il s’agit ainsi de créer l’émotion, et, au-delà de cette émotion, de créer une réalité poétique ; on n’est pas très loin ici de la fameuse « rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie » inventée par Lautréamont et reprise par Breton…

Rejet du hasard et de l’arbitraire

Mais ce rapprochement est trompeur : pour Reverdy, aucune place n’est laissée au hasard, encore moins à l’automatisme ; et la « rencontre » évoquée plus haut a justement pour défaut irrémédiable d’être « fortuite »… Si éloignées que soient les réalités mises en présence, il faut qu’elles relèvent au moins de l’analogie : leur rapprochement, loin d’être spontané, est donc le résultat d’une pensée lucide, cherchant avant tout la justesse… On est ici, à nouveau, aux antipodes du Surréalisme !

Travail de la forme

Enfin, même si Reverdy, comme les Surréalistes (mais pas pour les mêmes raisons !) se montre sévère à l’encontre des Calligrammes, il ne renonce pas pour autant aux recherches formelles : l’abandon de la ponctuation, la disposition des vers ou des mots sur la page, répondent à des exigences rythmiques précises. Voici ce qu’il écrit dans Self Defence :

Tandis que d’autres pratiquaient des dispositions typographiques dont les formes plastiques introduisaient en littérature un élément étranger, apportant d’ailleurs une difficulté de lecture déplorable, je me créais une disposition dont la raison d’être purement littéraire était la nouveauté des rythmes, une indication plus claire pour la lecture, enfin une ponctuation nouvelle, l’ancienne ayant peu à peu disparu par inutilité de mes poèmes

Il y a donc une incompatibilité radicale entre Reverdy et les Surréalistes.

Dissertation comparée n° 1

Selon Pierre Reverdy, « la poésie, c’est le lien entre moi et le réel absent. C’est cette absence qui fait naître tous les poèmes. »

Commentez et appréciez cette affirmation, en vous appuyant sur les trois œuvres au programme – Alcools et Calligrammes d’Apollinaire, et Plupart du temps de Reverdy.

Le rapport au réel

Les mots sont la « matière première » du poète.

La poésie constitue un usage bien particulier du langage : voir la définition de la « fonction poétique » par Jakobson. Dans le poème, les mots sont vus, lus, entendus avant d’être compris ; ils appartiennent au domaine musical (ou pictural, dans le cas des Calligrammes, ou lorsque, chez Reverdy, une grande attention est portée à leur disposition sur la page.

D’une certaine manière, les mots ont toujours pour fonction de remplacer un référent absent ; ils sont un réel de substitution, à tel point que lorsque du réel, bien concret, s’introduit dans le poème (on peut songer à la technique du collage, par exemple dans

« Lettre-Océan« , il apparaît comme un élément incongru, étranger.

L’usage métaphorique du langage

De plus, alors que dans le langage prosaïque, les mots sont employés au sens propre, le plus souvent dans une relation univoque entre le sigifié et le signifiant, il n’en est pas de même en poésie, où le mot s’enrichit de multiples connotations (on se souvient de l’adjectif « marine » dans le monostique « Chantre« ) ; en outre, la poésie est le royaume de l’image ; le mot ne vaut donc pas seulement pour lui-même, pour sa relation avec un référent ; le sens figuré l’emporte.

Le réel « absent«

Le poète ne se contente donc pas d’évoquer le réel, de le rendre présent ; le poème n’est pas « réaliste » au sens où il serait « un miroir qu’on promène le long d’un chemin. En réalité, ce monde réel tend au contraire à s’effacer, au profit d’un « autre réel » : c’est la notion de « grande réalité » définie par Pierre Reverdy :

Nous sommes à une époque de création artistique où l’on ne raconte plus des histoires plus ou moins agréablement mais où l’on crée des œuvres qui, en se détachant de la vie, y rentrent parce qu’elles ont une existence propre, en dehors de l’évocation ou de la reproduction des choses de la vie. Par là, l’Art d’aujourd’hui est un art de grande réalité. Mais il faut entendre réalité artistique et non réalisme ; c’est le genre qui nous est le plus opposé. (Nord-Sud, Self defence…, p. 20).

L’absence du réel et le sentiment de manque

La poésie, une réalité plus « réelle » que le réel ?

Le but du poème est donc moins de « faire exister » ou de montrer le réel, que d’exister lui-même ; ainsi, les différents personnages ou objets évoqués dans le poème-conversation d’Apollinaire« Lundi rue Christine » évoquent-ils moins telle rue de Paris, un certain jour de la semaine, qu’ils ne créent un objet nouveau, le poème lui-même, avec sa propre logique.

Une tension entre la réalité matérielle du mot, et son sens.

Les mots du poème ne sont pas seulement des sons, ou des formes (lorsque l’on parle de calligrammes) : on ne peut faire abstraction de leur dénotation, ainsi que de toutes les connotations qui, au fil de l’histoire, s’y sont attachées.

Mais ils ne sont pas non plus seulement des vecteurs de sens ; leurs sonorités et l’harmonie (ou la disharmonie) qui en résulte contribue, elle aussi, à l’expressivité. Il naît donc une tension entre les deux, d’où surgit la poésie.

Pour ne citer qu’un exemple, voici deux vers tirés de « L’Émigrant de Lander Road » (Alcools, p. 85) :

Mais habillé de neuf je veux dormir enfin

Sous des arbres pleins d’oiseaux muets et de singes

Si l’on s’en tient au sens obvie, il s’agit d’un vœu du poète-voyageur, s’imaginant déjà reposer dans un paysage exotique, peuplé d’oiseaux et de singes.

Cependant, le second vers, malgré ses douze syllabes, n’a rien d’un alexandrin ; il n’a ni césure, ni rythme repérable ; on peut repérer une coupe lyrique après « arbres », puis un long segment (« pleins d’oiseaux muets ») qui introduit l’étrange ; le silence étonnant, inquiétant des oiseaux donne une impression de mort, qui rejaillit sur le verbe « dormir » au vers précédent. Et enfin, les trois dernières syllabes, « et de singes », sont les seules, finalement, à introduire une nuance d’exotisme.

Enfin, la poésie aime chanter le passé, ou l’avenir

Bien souvent, le poète se projette dans l’avenir – ainsi dans l' »Émigrant de Lander Road » déjà cité, où Apollinaire semble pris entre le souvenir d’un échec amoureux (« ces rues que j’aimais », ou l’allusion à Lander Road, rue où habitait Annie Playden) et un avenir fantasmatique :

« Mon bateau partira demain pour l’Amérique

Et je ne reviendrai jamais »

Le présent semble le mal-aimé des poètes ; il s’efface trop souvent… Pourtant bien des poèmes, de Reverdy par exemple, évoquent un temps présent ; ainsi, « Horizon » de Pierre Reverdy, est écrit essentiellement au présent (Plupart du temps, p. 69).

Le lien entre le « moi » et le « monde »

La poésie crée un monde avec les mots

Les deux poètes s’opposent sur les moyens : à la luxuriance d’Apollinaire, qui n’hésite pas à recourir à des mots de toutes origines, rares, exotiques, s’oppose l’extrême concision de Pierre Reverdy, son apparente transparence, son usage presque exclusif des vocables les plus quotidiens. On peut ainsi comparer l' »Émigrant de Lander Road » du premier, à « Voyages trop grands » du second (Plupart du temps, p. 48).

Mais la puissance évocatrice ne dépend pas de la richesse du vocabulaire ; les mini-poèmes de Reverdy, ne comptant parfois que quelques mots, en témoignent.

Tous deux s’éloignent donc du réel, pour recréer un univers qui leur est propre.

Une parole menacée et fragile

Toutefois, il ne s’agit que d’un monde de mots ; et tous les poètes, de Nerval à Hölderlin, qui ont pris la poésie pour le réel même ont risqué de sombrer dans la folie. La poésie ne peut se substituer au réel ; elle ne sait que rendre supportable son absence. Ainsi, la ville évoquée par Reverdy, ou par Apollinaire, n’est pas une « vraie » ville ; elle n’en est qu’un substitut – mais c’est une ville dans laquelle on peut se reconnaître… une ville qui peut avoir, pour le poète comme pour le lecteur, plus de substance, plus de réalité que la ville réelle.

Une parole forte

Loin de sombrer dans l’illusion, le poète gagne en lucidité ; cette absence, cet éloignement du monde, qui nous échappe dans le quotidien de la vie, la poésie nous l’impose.

Conclusion

Par leur force, les mots font du monde réel une image, et le signe d’autre chose. En cela elle est création.

Dissertation comparée n° 2

« Je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s’associer avec la Beauté, mais je dis que la Joie en est un des ornements les plus vulgaires ; – tandis que la Mélancolie est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur. » (Baudelaire, Fusées, X, Pléiade, œuvres complètes I, p. 657).

Dans quelle mesure les trois œuvres au programme – Alcools et Calligrammes d’Apollinaire, et Plupart du temps de Reverdy– vous semblent-elles répondre à cette définition ?

Introduction

Si l’inspiration élégiaque est cosubstancielle à la poésie, et existe depuis l’Antiquité (que l’on songe à Sapho, par exemple), la tristesse, la mélancolie et la confidence personnelle sont bien loin de constituer le thème exclusif, ni même dominant de la poésie, avant que le Romantisme, au début du XIXème siècle, ne mette le « Moi » et ses passions au cœur des préoccupations lyriques. En héritier des Romantiques, Baudelaire écrit dans ses Fusées ( Pléiade, œuvres complètes I, p. 657) :

« Je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s’associer avec la Beauté, mais je dis que la Joie en est un des ornements les plus vulgaires ; – tandis que la Mélancolie est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur. »

Poètes appartenant à l’avant-garde du tout début du XXème siècle, Apollinaire et Reverdy peuvent-ils encore souscrire à cette affirmation ? Si Apollinaire se présente comme avant tout le « Mal-Aimé », si Reverdy offre au lecteur une vision du monde assez sombre, marquée par le silence, le mystère, la solitude, peut-on dire que la joie soit absente d’Alcools, des Calligrammes et de Plupart du temps ou qu’elle n’en constitue qu’un ornement vulgaire ?

Par ailleurs, quelle est la part de l’affect, de la confidence personnelle dans une poésie qui ne dit pas toujours « je », et pour laquelle les recherches formelles prennent au moins autant d’importance que le thème traité ?

plan détaillé

La Mélancolie, compagne la plus illustre

Dans son recueil Alcools, paru en 1913, Apollinaire reprend tous les thèmes de la poésie élégiaque :

- L’amour malheureux : « Chanson du Mal-Aimé », Le Pont Mirabeau…

- La fuite du temps : « Le Pont Mirabeau », « Automne malade »…

- Le Regret et le deuil

- L’exil et la séparation : L’Émigrant de Landor Road

Il n’hésite pas à faire référence à son expérience personnelle, dans une poésie souvent à visée autobiographique.

Si ces thèmes demeurent dans les Calligrammes (ainsi, l’évocation de la trahison amoureuse dans « L’Adieu du cavalier » (Calligrammes p. 117)), la violence et l’atrocité des événements collectifs donnent à l’expression de ses souffrances une dimension plus générale, moins centrée sur le « Moi » :

- Le regret d’un passé récent, englouti par la guerre ;

- La hantise de la mort

- Les souffrances du soldat dans les tranchées (« Les soupirs du servant de Dakar »)

Chez Pierre Reverdy, la mélancolie, la tristesse se présentent de manière plus énigmatique et plus diffuse ; le « je » est souvent absent, l’expression impersonnelle ; toute anecdote autobiographique est bannie. On n’y trouvera donc pas de figures mélancoliques clairement identifiées comme la Lorelei, ni de référence à des faits vécus, comme la « Chanson du Mal-Aimé »… Pourtant, des thèmes reviennent, comme des leit-motive :

- Le temps qui passe, trop vite ou trop lentement : ainsi, dansO ;

- La perte, le deuil, la mort : ainsi dans « Droit vers la mort » (p. 77), ou « Dans le monde étranger » (p. 155).

- Et surtout le sentiment d’abandon (voir par exemple Stop, p. 71) et la solitude, véritable leit-motiv de Plupart du temps.

- Une véritable souffrance causée par le jour, la lumière, la foule, le bruit, et une recherche de la nuit et du silence : « L’air meurtri », p. 38.

Chez les deux poètes, on retrouve une inadéquation au monde, une souffrance de l’absence comme source d’inspiration lyrique.

La Joie, ornement vulgaire ?

Une joie bien présente, malgré tout, chez nos deux poètes

Si dans la tradition élégiaque, la poésie chante le malheur, il lui arrive aussi, non de pleurer, mais au contraire de célébrer la joie, la beauté, le bonheur.

- Une joie simple, naïve, un peu inattendue chez Reverdy : « Pour le moment », p. 108, « joies d’été » p. 83… ou encore ce poème très bref :

Un rayon de soleil

perce le toit

(La Lucarne ovale, p. 148) - Une joie libératrice, qui se traduit par l’ouverture vers l’extérieur, la réconciliation avec le monde :

Je ris au bas de l’escalier

Devant la porte grande ouverte

Dans le soleil éparpillé

Au mur parmi la vigne verte

Et mes bras sont tendus vers vous

C’est aujourd’hui que je vous aime« Pour le moment », in La Lucarne ovale, (Plupart du temps, p. 108)

- Joie et jubilation chez Apollinaire : cf. « les Fenêtres » : images de plus en plus euphoriques (mouvement, activité, chant, couleurs…)

- Il y a chez Apollinaire un appétit de vivre, une gourmandise qui se traduisent par des moments d’exultation érotique : ainsi dans les Poèmes à Lou, ou, dans Alcools, l’ivresse euphorique de « Vendémiaire », ou dans « Zone » :

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau de vie

- Cette joie s’exprime, entre autres, par l’image du feu, dans le « Brasier » :

Je suffis pour l’éternité à entretenir le feu de mes délices

Et les oiseaux protègent de leurs ailes ma face et le soleil

Une joie parfois grinçante, un rire satirique : parfois la joie se brise…

- Un poème joyeux comme « À l’Italie », qui célèbre l’entrée en guerre de la péninsule, ne compte certes pas parmi les grandes réussites d’Apollinaire ; son caractère ronflant, et vengeur, en font un tract plus qu’une véritable poésie.

- Chez Reverdy, la joie devient bien vite amère, grinçante : voir par exemple « Après le bal » (p. 47), ou l’humour amer de Carrés (Quelques poèmes, 1916).

- La joie est aussi éphémère, souvent évoquée au passé, lorsqu’elle a déjà disparu :

la joie venait toujours après la peine (« Le Pont Mirabeau »,Alcools, p. 15)

La Poésie, pour sublimer joie et douleur

Exaltation du monde moderne, confiance en l’avenir

Baudelaire appartenait à une génération désenchantée : le 19ème siècle avait commencé dans le « mal du siècle » post-révolutionnaire, et s’était achevé dans le « décadentisme » et le malaise « fin de siècle » ; le 20ème au contraire débutait avec les « années folles », l’exaltation de l’Exposition universelle et de son emblème, la Tour Eiffel, dans une modernité parfois cruelle, mais enthousiasmante. Apollinaire et Reverdy font partie d’une avant-garde tournée vers l’avenir, et imprégnée par le futurisme. Chez Apollinaire, dans Alcools (1913) des poèmes célébrant la ville, les « belles sténo-dactylographes » ou les hangars de Port-Aviation voisinent avec des élégies comme « Marie » ou le « Pont Mirabeau » ; et curieusement, la guerre, pour Apollinaire, ne contredira pas cet optimisme (alors qu’il amènera d’autres poètes vers le nihilisme de Dada) malgré les souffrances endurées.

Reverdy, quant à lui, se montre un peu plus réservé ; s’il célèbre la ville, les rues, les toits, ou la chevelure de lumière du tramway (« O » p. 71), il est plus sensible à la douloureuse condition humaine, à la précarité, à la fragilité et à la douleur des hommes : voir par exemple « Saltimbanques », p. 52.

Apollinaire : de l’élégie aux « poèmes-conversations » et aux « calligrammes »

L’œuvre d’Apollinaire est évolutive, en recherche constante ; la confidence personnelle, jamais complètement abandonnée, laisse cependant la place à une peinture plus impersonnelle de la vie moderne, à une célébration de la ville, de la modernité, au travers de formes radicalement nouvelles. Les « poèmes conversation » comme « Les Fenêtres » ou « Lundi rue Christine » mêlent notations tragiques ou simplement tristes, et images euphoriques, comme la vie elle-même, sans que le « moi » du poète soit en jeu, ou simplement présent.

Reverdy, lui, cultive le mystère, jusqu’à une poésie quasi « impersonnelle »

…où la joie et le Malheur prennent une dimension quasi métaphysique, traduction de la condition humaine, et non plus confidence sur une histoire individuelle.

Conclusion

Du couple indissoluble de Baudelaire, Spleen et Idéal, on ne peut dire que Reverdy a choisi le spleen et Apollinaire et Reverdy l’idéal. Joie et tristesse se mêlent, en proportions variables, chez nos deux auteurs. Mais quoi qu’il en soit, tous deux évoluent loin de la simple confidence personnelle, vers une écriture détachée du lyrisme traditionnel.

Textes comparés

« O » de Reverdy et « Le Pont Mirabeau » d’Apollinaire.

Pour une explication de « O », voir ici.

Deux poèmes du temps qui passe et du mal de vivre

« Le Pont Mirabeau » est certes l’un des plus beaux et des plus célèbres poèmes chantant le temps qui passe, et la douleur de l’amour qui s’en va. D’une extrême simplicité, avec un refrain, et dépourvu de toute ponctuation, il est l’un des premiers textes qui allie à la fois le lyrisme classique et la rénovation de la métrique ; ainsi s’instaure un flou, une ambiguité… (par exemple : le vers 2, « Et nos amours », se rattache-t-il au premier ou au troisième ? Le poème semble pris dans un mouvement perpétuel et universel, qui emporte tout avec lui. On retrouve presque les mêmes mots chez Reverdy : le verbe « passer » (vers 1, 2 et 8) ; mais alors que le mouvement était clairement défini chez Apollinaire (le mouvement de la Seine, un pont bien déterminé et nommé, le mouvement de l’eau associé à l’écoulement du temps), tout devient beaucoup plus vague chez Reverdy : « des mains », « quelque chose », « elle »… Seul « le temps » est un sujet défini. Le mouvement est aussi diffracté entre plusieurs êtres : « Elle », « un chat », « une ombre »… Reverdy évite ainsi l’identification trop convenue « eau / temps ».

De la même façon, les sentiments sont explicites chez Apollinaire (« la joie », « la peine », « l’amour », « l’Espérance » qui prend même une majuscule !) ; en revanche, rien ou presque n’est exposé chez Reverdy ; il ne dit pas le mot « angoisse », mais montre, dans la 1ère strophe, un « je » empêché, prisonnier. Ainsi, le « je » présent dans les deux poèmes, n’a pas la même valeur ; chez Apollinaire, c’est le « je » lyrique, très proche de l’auteur lui-même ; chez Reverdy, il semble être plusieurs, et rien ne le rattache précisément au « je » autobiographique.

Deux poèmes de la ville

Les deux poètes vivent à Paris, au moment où ils écrivent ces textes, et dessinent un décor urbain : chez Apollinaire, la Seine et le fameux pont Mirabeau, qui lui dut une célébrité planétaire… (À propos, qui sait où il se situe exactement à Paris ?)

Le Pont Mirabeau, construit en 1893, entre le 15ème et le 16ème arrondissement de Paris.

Les lieux sont précis, clairement identifiés par des noms propres ; mais le décor reste minimaliste : rien n’est décrit, seule subsiste la puissance évocatrice des noms.

Chez Reverdy, à son habitude, on ne trouve pas le moindre nom propre, ni même le moindre détail qui permettrait d’identifier une ville, ou un quartier. Mais le décor urbain est plus riche, plus diversifié, plus moderne aussi : pour l’extérieur, immeuble, taxi, bouche d’égout, neige, cour, jardin, trottoir… Pour l’intérieur des maisons, une lampe, une pendule… De même, alors qu’Apollinaire semblait seul au monde, avec, puis sans la femme aimée, la ville est peuplée de personnages, tout juste esquissés, mais présents chez Reverdy : hommes, femmes, des gens, un concierge, un chat… Tout un monde en silhouettes, mais bien présent, et qui donne un « effet de réel »…

Simplicité et travail de la langue.

Les deux poètes rejettent ici toute forme de sophistication symboliste ; le lexique est minimaliste, quotidien, presque familier chez Reverdy (qui n’hésite même pas à insérer des nombres).

Chez Apollinaire, notons quelques archaïsmes (postposition du sujet, « vienne la nuit sonne l’heure« ), un refrain, une forme élégiaque transformée par l’absence de ponctuation et la fracture de certains vers : Apollinaire reste fidèle à une poésie ancienne que l’avant-garde, et en particulier Reverdy, plus sectaire, refuse.

Chez celui-ci, aucune trace de ce que les amis d’Apollinaire appelait « la vieillerie poétique » : vers libre sans référence à la métrique classique, absence de narration ou d’évocation claire, juxtaposition des images, esthétique du discontinu…

Les deux poètes montrent ici une attitude radicalement opposée face à la modernité : alors qu’Apollinaire tente de faire la synthèse entre les recherches formelles et la tradition poétique, Reverdy, lui, tourne résolument le dos au passé.

Saltimbanques

d’Apollinaire et de Reverdy.

« La Famille de saltimbanques » de Picasso (1905)

Introduction

Saltimbanques, acrobates, arts du cirque en général constituent un thème récurrent de la littérature et de la peinture depuis le dix-neuvième siècle ; deux poèmes, portant le même titre, figurent, l’un à peu près au milieu du recueil Alcools d’Apollinaire, l’autre dans les Poèmes en prose de 1915, de Pierre Reverdy.

Tous deux, très brefs (trois quatrains d’octosyllabes à rimes plates pour le premier, deux petits paragraphes, neuf lignes en tout pour le second) mettent en scène des « baladins », c’est-à-dire des artistes de rue, qui vont de village en village présenter leur maigre spectacle.

Mais si l’on retrouve, d’un poème à l’autre, les mêmes personnages, notamment un enfant, ils diffèrent par le point de vue adopté, le cadre, l’atmosphère dépeinte ; et si le saltimbanque est dans les deux cas figure de l’artiste, donc du poète, la condition de celui-ci s’oppose chez nos deux auteurs.

Nous observerons tout d’abord le cadre dépeint, puis l’image que donnent nos deux poètes du monde du cirque, et enfin la remise en question du modèle poétique chez les deux auteurs.

Le cadre

Les deux poèmes mettent en scène des « baladins » ou « saltimbanques », mais dans un cadre et à un moment différent.

Chez Apollinaire, ils « s’en vont », et sont donc en mouvement, en route ; le premier verbe est « s’éloignent », le dernier mot « passage ». En outre, ils parcourent un paysage ouvert : « la plaine », « des jardins » avec des « arbres fruitiers », des « auberges »… Rien certes n’est décrit ; seul l’adjectif « grises » qui peut signifier l’absence de couleurs, mais aussi l’éloignement, qualifie les auberges.

En lui-même, le paysage recèle quelque ambiguité : il est ouvert, plaisant (avec ses jardins), présenté non sans quelque humour (les arbres fruitiers, personnifiés, « se résignent » sans doute à être pillés, vieux clichés accompagnant les bohémiens… mais en même temps, il exclut : des « auberges grises », les saltimbanques ne verront que les « huis », les portes qui leur sont fermées ; et les villages sont « sans églises » – dépourvues de pittoresque, ou privées de lieu accueillant, de charité ?

Chez Reverdy, le cadre est à peine suggéré ; les bohémiens sont arrêtés, ils donnent leur petit spectacle au milieu d’un « attroupement » – sans doute un village, ou une ville. Mais Reverdy ne décrit ni le lieu, ni les spectateurs, seulement désignés par l’omnipersonnel « personne »… Le lecteur est projeté in medias res, dans un cadre supposé connu (et introduit par le déictique « cet ») ; mais le mystère demeure.

Rien de riant ni de positif, ici ; l’ « attroupement » qui enferme les artistes peut même avoir des connotations inquiétantes ; la foule n’éprouve guère d’empathie…

Le monde du cirque

D’un poème à l’autre, on retrouve les mêmes personnages : adultes jonglant avec des poids (mais il n’y en a plus qu’un chez Reverdy comme si la « troupe » était devenue plus misérable, réduite à un homme et à un enfant), enfants (là aussi le pluriel chez Apollinaire s’oppose au singulier de Reverdy), animaux, seulement chez Apollinaire. Dans les deux cas, ce sont des troupes minuscules…

Mais si l’on trouve à peu près les mêmes accessoires, poids et boule d’acrobate, ils conservent un minimum de pittoresque chez Apollinaire : les poids sont « ronds ou carrés », les cerceaux, « dorés »… Rien de tel chez Reverdy : « des poids », « les boules » ne sont accompagnés d’aucun adjectif. Le poète, en revanche, s’attarde davantage sur les humains : l’homme a les bras « tatoués de bleu » – les veines gonflées par l’effort ; l’enfant, dans son « maillot trop grand », frappe par sa « maigreur ».

Le cirque peut connoter le spectacle, donc la joie ; et de fait, le poème d’Apollinaire se caractérise par une certaine légèreté. Même exclus, les Saltimbanques ne semblent pas souffrir de leur situation : « les enfants vont », les animaux « sages » (jeu de mots avec « singe » ?) quêtent, et les adultes « rêvent » – devenant ainsi le symbole même du poète. Leur mauvaise réputation de « voleurs » n’est qu’évoquée avec humour ; le pittoresque l’emporte.

Il en est tout autrement chez Reverdy : si les deux premières lignes semblent dessiner une scène dont l’ambiance est assez proche de celui d’Apollinaire, immédiatement le ton change : l’effort, considérable puisqu’il fait saillir les veines, est « inutile » : il ne rapportera rien. L’enfant n’a plus l’insouciance de ceux d’Apollinaire ; il « danse, léger » (image même de la grâce) mais « dans un maillot trop grand » qui connote la maigreur et la misère ; « plus léger que les boules », il semble fragile, en danger (comment ne pas penser au terrible tableau de Gustave Doré, « Les Saltimbanques« , où l’on voit une mère tenant dans ses bras son enfant mourant, qui vient de chuter ?)

« Les Saltimbanques » de Gustave Doré (1874)

Cette phrase accentue la rupture ; c’est un alexandrin « blanc », dont le premier hémistiche dit la grâce, et le second la misère.

Enfin, les deux textes s’achèvent sur la « quête », à la fois moyen de gagner sa vie, et signe de l’exclusion et de la pauvreté. Mais chez Apollinaire, nous restons dans la description plaisante : ce sont les animaux qui « quêtent des sous », et nous ne savons rien du résultat. En revanche, chez Reverdy, c’est l’enfant lui-même qui « tend son escarcelle » ; et « personne ne donne », phrase qui sonne comme un refus lapidaire, impitoyable. Comme il l’a fait précédemment avec l’adjectif « léger », Reverdy joue sur les syllepses de sens et les répétitions. « Personne ne donne », mais la seconde fois, c’est par pitié ! Nous croyons entendre un discours intérieur, anonyme, celui de toute la foule, qui cache son indifférence sous une feinte compassion ; de même « le poids », accessoire de théâtre dans le 1er §, sens propre dans le second. Et l’on voit l’ironie terrible de Reverdy dans la très simple et lapidaire dernière phrase, « il est si maigre » : pour ceux qui parlent, cause et prétexte pour ne pas donner ; pour l’auteur, et le lecteur, conséquence terrible de ce refus…

Remise en question d’un modèle littéraire

Le monde du cirque est donc représenté de manière quasi impersonnelle : le « je » n’est présent dans aucun des deux textes : Apollinaire préfère le rythme fluide de l’octosyllabe à rimes suivies, presque un rythme de chanson populaire, et la pure description ; Reverdy opte pour la prose, le constat impersonnel du « il y a », le présent descriptif d’une scène à laquelle il nous fait assister. Mais le Narrateur, discret, ne s’identifie ni aux saltimbanques ni aux spectateurs.

Ce n’est donc pas de manière directe, frontale, que les auteurs introduisent le pathos, ni le sens symbolique des scènes représentées.

Car le Saltimbanque, exclu, marginalisé, est souvent considéré comme le symbole du poète, ou de l’artiste en général.

Or l’image qui en est donnée ici est radicalement différente. Chez Apollinaire, le cadre est ouvert, large ; le ton reste souriant, d’une légèreté quelque peu grinçante : le paysage est gris, triste, fermé, mais l’absence de ponctuations rend le mouvement continu, fluide. Ici s’exprime plutôt une vision fantasmatique des Bohémiens, vie d’errance, de liberté, toute entière consacrée au spectacle et à l’art.

Chez Reverdy en revanche, il y a opposition frontale entre une foule anonyme, indifférente, égoïste, et l’effroyable misère des artistes de rue ; leur spectacle est pitoyable, leur quête vaine. On sent le pessimisme foncier de Reverdy ! Ici, c’est le réalisme qui l’emporte, dans une expression apparemment objective et froide, mais où émerge le tragique.

Conclusion

Un seul thème, un seul titre, mais deux univers poétiques : à la métrique ancienne d’Apollinaire, qui jamais ne rejette les formes du passé, s’oppose la prose compacte de Reverdy ; à la légèreté de l’un, la gravité et le tragique de l’autre.

Pour tous deux, le saltimbanque représente le poète ; mais pour l’un, il symbolise la liberté, pour l’autre la souffrance et l’exclusion.

« Salomé » d’Apollinaire et « Paris-Noël » de Reverdy.

Introduction

Les deux poèmes que nous nous proposons d’étudier ont en commun un thème chrétien : le mythe de Salomé pour Apollinaire, thème cher entre autres aux symbolistes (on a pu décompter 2789 poèmes ayant pour sujet Salomé !), qui raconte que la jeune fille dansa devant le roi Hérode ; celui-ci, séduit, lui promit ce qu’elle voudrait. Sur la demande de sa mère Hérodiade, elle réclame la tête de Jean-Baptiste, qui sera décapité. Mallarmé, Flaubert (dans ses Trois contes) se sont emparés du thème.

Chez Reverdy, ce n’est pas un mythe qui nous est raconté mais plutôt est évoqué ici le moment essentiel de Noël, fête à la fois chrétienne et païenne.

Les deux poèmes transforment ces motifs, chacun à sa manière.

« Salomé », paru en 1905 dans Vers et prose, est composé de six strophes majoritairement en alexandrins à rimes croisées ; seules les 4ème et 4ème strophe sont hétérométriques ; il donne la parole à Salomé elle-même, qui s’adresse à différents interlocuteurs.

« Paris-Noël », comme son titre l’indique (mais l’évocation, sans le titre, serait-elle si claire ?) évoque une ville, Paris, le soir de Noël. Il met en scène des personnages énigmatiques, mais aucun n’a la parole, et le « je » n’apparaît pas.

Des mythes reconnaissables

Chez Apollinaire, le mythe est identifié dès le titre, « Salomé », et le premier vers, « Jean-Baptiste ». Nous comprenons aussitôt que c’est Salomé qui parle. Les interlocuteurs à qui elle s’adresse sont également identifiables : « Sire » est Hérode, « ma mère » Hérodiade. Salomé s’identifie à la danse, n’existe que par elle, et le terme structure tout le texte.

Les deux premières strophes font référence à un passé heureux, où Salomé aimait Jean-Baptiste, ou du moins était fascinée par sa parole.

La troisième strophe « saute » au présent : l’essentiel du mythe, la décapitation, tient donc dans une ellipse ; c’est la seule strophe qui ne contienne pas le verbe « danser », et Salomé commence à délirer, s’adressant tour à tour à sa mère, au « fou du roi », à Hérode, puis on ne sait plus à qui.

Chez Reverdy, le titre également donne l’essentiel des indications. La neige, la nuit, l’étoile, la mention du « miracle », du « bonheur qui tremble encore » qui est « né »… et enfin l’heure : « Minuit » (un monostiche). Mais l’évocation est beaucoup plus vague, floue, mystérieuse. Les connotations religieuses sont nombreuses : la cloche, la procession d’hommes en noir, et la présence mystérieuse de cet homme seul, en blanc, qui « marche devant », et le miracle de marcher sur l’eau… Ici, deux moments semblent se confondre, celui de la naissance du Christ, et celui de la prédication…

Des mythes transformés

Les deux poètes cependant s’ingénient à transformer les deux mythes.

Apollinaire lui ôte toute valeur biblique, en usant d’anachronismes : v. 4, « le fenouil » (v. 6), le « fou du roi » dans la strophe 4, ou encore les « trabants » (le mot est en allemand, en français on écrit « trabans ». Ce sont des hallebardiers à pied). Enfin, la dernière strophe, ultime délire de Salomé, sombre dans le grotesque, et reprend les mots d’une chanson populaire. Apollinaire se moque ainsi du mythe, et surtout des textes symbolistes qui en ont parlé (Hérodiade de Mallarmé, par exemple).

Chez Reverdy, pas de dérision ni de grotesque, mais des glissements vers un autre sens : la localisation à Paris (le Sacré Cœur, Montmartre, la Seine) transpose l’histoire dans un autre lieu et un autre temps ; puis le trivial semble prendre la place : « la rue », « on commence la fête », et la conclusion, « le reste se passe dans les restaurants de nuit » : la fête païenne l’a emporté sur la fête religieuse, toute spiritualité a disparu.

Les deux poèmes détruisent donc, in fine, l’atmosphère qu’ils avaient créée.

Des jeux poétiques

Par la dislocation progressive des strophes et de l’alexandrin, la multiplication des interlocuteurs fictifs, Apollinaire mime la folie qui s’empare de Salomé. L’évocation de la danse reprend, dans un mouvement qui s’accélère : « Venez tous avec moi », « marchez », « nous danserons en rond » – une ronde folle qui entraîne à la folie.

Reverdy, de même, mêle le solennel (« une ombre immense », « au temps des flammes plus ardentes », le « bonheur qui tremble », ou la figure mystérieuse de l’homme seul) et le trivial : « la lune forme la tête / ronde comme ta figure » (seule interlocution du texte, peut-être référence à un imaginaire enfantin), « on est gai », et enfin le dernier vers. Les images semblent incohérentes, et renforcent l’impression d’étrangeté : quel est donc ce « plus grand champ du monde » et ces « bêtes qui courent » ?

Enfin, dernier point commun, le jeu sur l’ellipse : on a vu qu’entre la seconde et la troisième strophe de « Salomé » a lieu l’événement traumatique, la décapitation de Jean-Baptiste. Autrement dit, l’essentiel du poème tient dans ce qu’il ne dit pas.

Il en est un peu de même chez Reverdy : si peu à peu se crée une atmosphère, rien en revanche n’est clairement dit – excepté dans le titre. Aucun personnage n’est nommé : on mentionne « un homme », sans le décrire autrement que par de vagues attributs ; quant à la foule, tantôt elle est désignée par « nous » (« de nos jours », v.10), tantôt par un « on » dont on ne sait s’il est ou non inclusif. L’étoile, l’homme, le miracle, Minuit renvoient donc à une histoire jamais nommée, et en désordre.

Conclusion

Les deux poèmes renvoient donc chacun à une tradition littéraire et/ou religieuse : le mythe de Salomé, le chant de Noël ; mais tous deux les réécrivent, les bouleversent, les détournent, l’un par la parodie et la dérision, l’autre par le mélange du sacré et du trivial, et une véritable déconstruction du mythe. Tous deux expriment peut-être, ainsi, la nostalgie à l’égard de mythes inadaptés au monde moderne, « dépassés » pour reprendre le mot de Reverdy, mais encore vivants ?

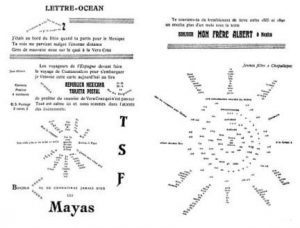

« Lettre-Océan » d’Apollinaire et « Carrés » de Reverdy.

|

|

Introduction

Les deux poèmes que nous nous proposons de comparer appartiennent tous deux à ce qu’il est convenu d’appeler la « poésie visuelle » ; le texte d’Apollinaire, paru dans les Soirées de Paris en juin 1914, constitue l’un des tous premiers calligrammes ; il mêle des parties purement textuelles à des formes plastiques qui se répondent : deux formes circulaires en particulier.

Quant au poème de Pierre Reverdy, « Carrés », il appartient au recueil Quelques poèmes de 1916.

Tous deux manifestent donc un intérêt commun pour les recherches plastiques et typographiques, inspirées de surcroît par le cubisme, qui passionnait également les deux poètes.

Nous nous intéresserons à plusieurs points : la composition plastique et géométrique des deux poèmes, les liens entre la forme et le contenu textuel de chaque texte, et enfin l’émergence d’un nouveau mode de lecture.

Composition plastique et géométrique

Les deux poèmes apparaissent d’abord comme des images, des poèmes « à voir » avant d’être « à lire ».

Le poème d’Apollinaire apparaît de prime abord comme plus figuratif : deux figures se répondent, l’une, enfermée dans un carré, de forme radiante, l’autre, plus libre sur la page, en forme de spirale. Une lecture plus attentive du texte montrera qu’il s’agit à la fois d’une vue aérienne de la tour Eiffel, et d’un hommage aux ondes hertziennes et à la TSF, nouvelles formes de communication. À ces figures se mêlent des effets de collage : les timbres et cachets de la poste, la forme d’une carte postale etc. Enfin, deux figures sont des calligrammes à proprement parler : les deux triangles, en haut et en bas de la partie gauche du texte.

Le texte d’Apollinaire apparaît bien plus diversifié que celui de Reverdy : une typographie très riche (mots en gras, de taille différente, jeu sur les verticales, les horizontales et les obliques…

Le texte de Reverdy apparaît comme plus abstrait, composé uniquement de carrés (bien que certains aient voulu y voir une figure humaine. (cf. Mary Ann Caws, La Main de Pierre Reverdy, librairie Droz, 1979, p. 59.)

Là encore, le goût pour les figures géométriques évoque l’influence du cubisme. Ici, en revanche, on ne peut repérer aucun caractère figuratif, sauf peut-être à y voir la forme même du poème, ou du livre (on notera la présence du thème de la « reliure »). Enfin, l’ensemble donne une impression d’uniformité, sans jeu sur la typographie…

Dans les deux cas aussi, le titre, « Lettre-Océan » ou « Carrés », renvoie à la forme du texte, et non à son contenu.

Quels liens entre la forme plastique et le sens ?

Là encore, le poème d’Apollinaire semble plus « transparent » : c’est bien une lettre, adressée à son frère, même si interfèrent bien d’autres thèmes, parfois énigmatiques ; ici, apparaissent des sons purs, des jeux sur des bribes de phrases où les mots mêmes sont tronqués… Mais en même temps, l’on discerne une histoire, des références à la vie d’Apollinaire.

Aucun jeu de ce genre chez Reverdy : si la syntaxe est quelque peu malmenée (avec notamment des phrases incomplètes), nul son pur, nulle onomatopée ; une forme de classicisme est respectée. En revanche, le contenu, diffracté, sans nom propre, sans repère, sans locuteur ni interlocuteur défini, apparaît bien plus énigmatique et mystérieux. Le poème crée une atmosphère onirique – mais le rêveur est absent. Et le lien entre les carrés et le contenu de chaque « strophe » apparaît comme purement aléatoire, arbitraire.

Un nouveau mode de lecture ?

Chez Apollinaire, d’une figure à l’autre, l’on peut suivre un cheminement peu différent d’un texte ordinaire : l’on parcourt d’abord la partie gauche, de haut en bas, puis la partie droite. La lecture se complique avec les figures circulaires, qui peuvent accepter plusieurs sens de lecture : du centre vers la périphérie, dans le sens des aiguilles d’une montre, ou à l’inverse…

En ce qui concerne le poème de Reverdy, comme chez Apollinaire, la partie gauche se lit « normalement », un carré après l’autre ; mais comme chez Apollinaire, la partie droite introduit la nouveauté : les cinq carrés peuvent se lire de gauche à droite, ou de droite à gauche (se faisant face en miroir) ; on peut aussi imaginer un mouvement circulaire autour du carré central… qui, lui, nous conduit plutôt à la dérision : deux constats sous forme de quasi tautologie…

Conclusion

Le poème d’Apollinaire est un commencement : c’est le premier calligramme d’une série qui va se prolonger plusieurs années ; pour Reverdy, en revanche, c’est une exception ; on ne retrouvera pas une telle composition dans la suite de Plupart du temps. Reverdy se montrera même sévère à l’égard du recueil d’Apollinaire ; s’il continuera de s’intéresser à la recherche typographique, il ne verra dans les Calligrammes que des jeux sans intérêt : c’est un peu une occasion perdue…

« Le Voyageur » (Apollinaire, Alcools p. 52) et « La Tête rouge » (Reverdy, Plupart du temps, p. 363. –

Plan détaillé de commentaire composé.

Introduction

Les deux poèmes que nous nous proposons d’étudier présentent des similitudes évidentes : tous deux composés en vers libres, ils sont de même longueur (55 vers), et semblent présenter des thèmes similaires : la variabilité, le mouvement, et la présence d’un « je ».

« Le Voyageur » d’Apollinaire a été écrit en septembre 1912 ; antérieur à « Zone », il en constitue peut-être une source interne. Situé entre deux figures féminines, « Marizibill » et « Marie », il exprime la mélancolie.

Pour une explication du poème par Jean-Michel Maulpoix, voir ici.

Le poème de Reverdy, au titre énigmatique, « La Tête rouge », écrit en 1919 (il peut être précisément daté grâce à une allusion à la mort d’Apollinaire, « l’ami mort l’an dernier »), a été publié en 1922 dans La Cravate de chanvre. C’est aussi une évocation d’un monde mouvant, inquiétant, et le texte semble dialoguer, par-delà la mort, avec celui d’Apollinaire…

Nous essaierons de montrer ce qui unit ces deux poèmes : l’expression d’un monde changeant, variable, la mélancolie qui s’en dégage, et, par-delà la confidence personnelle, le dialogue intertextuel.

Un monde en mouvement

Dès le titre du poème d’Apollinaire, « Le Voyageur », s’introduit un thème essentiel commun aux deux textes : celui du voyage, de l’errance, dans un monde lui-même mouvant.

Chez Apollinaire, le mouvement semble au premier abord circulaire (les deux derniers vers reprenant les deux premiers) : l’errance n’aurait alors ni sens, ni effet… Ici s’entremêlent plusieurs types de voyage : voyage maritime, avec un paquebot (v. 4) qui semble aller d’un fleuve (v. 9, v. 35) jusqu’à un estuaire (v. 36) et à la mer.

Un trajet qui n’est pas sans évoquer celui du Bateau ivre de Rimbaud… D’autant que des échos précis renvoient à ce poème : les « matelots » et leur ivresse, les « fleurs submarines » du v. 6 évoquant les « incroyables Florides » de Rimbaud… et l’omniprésence d’un « je » – même si ici, à l’inverse de Rimbaud, Apollinaire ne donne pas vie au navire lui-même.

Le voyage, en particulier maritime, est présent aussi dans le poème de Reverdy, dès les premiers vers :

Là-haut

Le creux marin

Au bord des hémisphères

La houle passe en bloc par-dessus les tréteaux […]

« Les ondes », « le port » (v. 31), « L’eau » (v. 37) et enfin « le matelot » (v. 42) et « le marin » (v. 51) appartiennent au même registre. On notera cependant une différence fondamentale : l’absence d’un « je » impliqué dans le mouvement décrit ; ici, c’est le monde lui-même qui semble en mouvement : « les côtés de la route changent, les franges du ciel remuent, le vent se replie, le soleil roule, l’horizon frémit… » et seul un « homme » anonyme, v. 30, « monte », dans un mouvement qui se fond dans celui des éléments naturels.

Enfin, dans les deux poèmes, ce mouvement reste énigmatique : le poème d’Apollinaire semble composé d’une série de tableaux parfois insolites, à la manière d’un rêve : à un paysage marin (v. 1 à 9) succède un paysage urbain, réminiscence d’un voyage réel à Luxembourg (v. 11 à 17, avec un étrange bestiaire, furet ou hérisson, pour le moins inhabituel dans « une auberge »…) ; puis un voyage en train (v. 18-22 et 26-30), alternant avec un paysage maritime (v. 23-25)…

Dans « La Tête rouge » se succèdent de la même façon des paysages, d’abord naturels (mer, arbres…), puis urbains, et surtout des personnages énigmatiques : le jockey, le passant, le matelot, le poète…

Deux expression de la mélancolie

Le poème d’Apollinaire semble étrangement « peuplé » et personnel : un dialogue semble se nouer entre un « je » et un « tu », marqué par la question obsédante « te souviens-tu », et sa réponse « je m’en souviens je m’en souviens encore » – ne serait-ce pas un dialogue intérieur ? ; mais ces souvenirs s’entrelacent avec le thème de la mort et de la douleur : l’auberge est « triste », les gares sont comparées à un « orphelinat », les paysages à un « troupeau plaintif » ; chaque détail fait référence au deuil : les cyprès, arbre funèbre, déclin de l’été, les regards sont « mourants », les bords « déserts » ; tout est « silence », « ombres » qui « pleurent »… Les allusions autobiographiques, elles aussi, renvoient à un passé mort : les « deux matelots » dont l’aîné portait « une chaîne de fer » sont peut-être Apollinaire lui-même et son frère Albert (à qui sera adressée la

« Lettre-Océan ») ; cette mélancolie est aussi celle du « Mal Aimé » : l’amour est comparé à un jeu de hasard :

L’on jouait aux cartes

Et toi tu m’avais oublié

Mais ce dialogue, comme la multiplicité des interlocuteurs (« vous », « chers compagnons », « tu »…) créent une atmosphère de confidence, très personnelle, renforcée encore par les allusions autobiographiques. Et cette porte fermée, qui entame et clôt le poème, est peut-être celle du paradis perdu…

Inversement, malgré la présence de nombreux personnages (mais anonymes, simples silhouettes sans épaisseur), l’absence d’interlocuteur, et la quasi-absence de locuteur rendent le poème de Reverdy presque désert. Des voix (gémissement, plaintes, langage étranger) semblent sortir de nulle part, et les seules personnes « réelles » sont mortes (allusion à la mort d’Apollinaire v. 47) ou absentes. Le monde paraît bouger de lui-même, avec des images plus inquiétantes (l’affiche ensanglantée, les oscillations inquiétantes de la terre…)

Un dialogue intertextuel ?

Chacun des deux poèmes semble dialoguer avec d’autres textes ; nous avons vu que « Le Voyageur » faisait écho au « Bateau ivre » de Rimbaud ; mais l’on retrouve aussi des thèmes récurrents chez Apollinaire, et le poème semble avoir servi de « laboratoire » pour Zone : l’image (peut-être un tableau) d’un Christ s’envolant, la métaphore du « troupeau » des paysages… Peut-être aussi faut-il voir un dialogue avec la peinture contemporaine, en particulier le cubisme : contrastes de lumière et d’ombre, sans couleur, plans multiples, formes géométriques (« mont perpendiculaire », v. 44) évoquent les tableaux contemporains du « cubisme analytique ».

De son côté, Reverdy, qui par exception introduit ici quelques éléments de réel (noms propres comme la Tour Eiffel ou allusions biographiques) dresse ici le portrait éclaté du poète Blaise Cendrars, à la fois à travers la figure du voyageur (L’homme qui monte sans rien voir que son pas devant) et celle du poète fasciné par « Les mots du dictionnaire » – un goût que lui-même d’ailleurs ne partageait pas.

Mais outre cette intertextualité, il semble que les deux textes dialoguent entre eux : ainsi celui de Reverdy, écrit un an après la mort d’Apollinaire (« L’ombre de l’ami mort l’an dernier« ) fait écho au « Voyageur » :

- Les « formes blanches des étages » qui « se plaignent » évoquent le « troupeau plaintif des paysages » ;

- Les « troupeaux des trottoirs » rappellent évidemment le « troupeau plaintif des paysages » déjà cité ;

- L’on retrouve dans les deux poèmes les personnages des « matelots » et des « marins »

Il est étonnant, et assez émouvant, que Reverdy joigne et réconcilie dans son poème deux poètes de ses amis, qui s’étaient justement déchirés à propos de Zone, dont « Le Voyageur » constitue un premier essai…

Conclusion

Malgré une sensibilité différente, et une technique également dissemblable (Reverdy préfère le vers libre, sans recours à une métrique traditionnelle), ces deux poèmes se ressemblent et se font écho. Tous deux instaurent un dialogue entre le poète et un monde mouvant, inquiétant ; entre eux-mêmes et d’autres poètes, Rimbaud pour Apollinaire, Cendrars pour Reverdy ; et enfin entre eux, le poème de Reverdy faisant très précisément écho à celui d’Apollinaire. Tous deux expriment la mélancolie du poète devant le temps qui passe, le souvenir et le regret.

« Lundi rue Christine » d’Apollinaire et « Stop » de Reverdy – commentaire comparé.

Introduction

Contemporains et amis dans la vie, Apollinaire et Reverdy appartenaient tous deux à l’avant-garde poétique, inspirée par le monde contemporain, et décidée à inventer de nouvelles formes de poésie, à l’instar de leurs amis peintres. Dans la lignée de Rimbaud ou de Mallarmé, Apollinaire, puis Reverdy ont tenté de révolutionner la poésie, tant sur la forme – par l’usage du vers libre, de la disposition des vers sur la page, ou même par le calligramme – que par le fond, en y introduisant la modernité et les mots de tous les jours.

Les deux poèmes que nous nous proposons d’étudier, « Lundi rue Christine » d’Apollinaire, issu de la première partie, « Ondes » de Calligrammes et « Stop », publié en 1916 dans « Quelques poèmes », seconde partie de Plupart du temps, témoignent de cette fascination pour la modernité et la ville. Le tableau de cette foule anonyme, dans lequel se dilue le « je » du poète, rend parfois la lecture déroutante, tout comme la discontinuité des scènes et des discours.

Une peinture de la modernité

Un cadre contemporain et urbain

Un cadre urbain : dès le titre du poème d’Apollinaire, qui situe le texte « rue Christine » (une rue du 6ème arrondissement de Paris, non loin de l’Odéon), nous savons que nous nous trouvons dans un cadre parisien ; les éléments de décor, les lieux indiqués nous le confirment : « porte cochère », « becs de gaz », décor d’un café (le « café du Luxembourg » mentionné v. 39, également dans le même quartier?) ; on remarquera que les éléments du décors sont relativement peu nombreux, l’essentiel étant occupé par les personnages et leurs discours.

Dans « Stop » ils apparaissent proportionnellement plus importants : dès le premier vers le « bidon de pétrole » signale à la fois la modernité, et le cadre semi-industriel, en tous cas trivial, du poème ; puis nous trouvons des moyens de transport (tramway, train), et, dans la dernière partie du poème, une vitrine, un trottoir et finalement une rue. Tous ces lieux, ces objets, ont fait depuis peu seulement leur entrée en poésie ; ils appartiennent à un univers prosaïque, populaire, jusque là considéré comme incompatible avec le lyrisme. Apollinaire et Reverdy leur donnent une place nouvelle.

Des personnages à la fois évanescents et familiers

« Lundi rue Christine », poème diurne (il est question du « déjeuner » v. 39) est peuplé de toute une foule de personnages : une concierge et sa mère, deux hommes peut-être en train de préparer un mauvais coup (v. 2-4), une patronne tuberculeuse, un chef d’orchestre enrhumé, un locataire indélicat, une serveuse, un ou des voyageur(s), sans compter une Louise ou un Jacques dont nous ne saurons rien. C’est toute la gamme des petits personnages à peine aperçus dans une rue ou dans un café, à la fois colorée, pittoresque, mais anonyme ; ils ne font que passer, observés par un œil amusé mais distrait.

Par opposition, « Stop », poème nocturne, semble presque désert. Les silhouettes sont réduites à un point de lumière, et désignées par métonymie : « une cigarette », « une chevelure de lumière », « ses yeux » ; le tramway comme le train sont vides (« un arrêt facultatif où personne ne descend »). Les autres personnages ne sont mentionnés que par le pronom « ils », impossible à identifier faute de référent. Il y a bien un « je » et un « tu » au cœur du poème ; mais s’ils semblent fonctionner en couple (d’amis ? d’amants?), le « tu » du vers 22, à la fin du poème, pourrait bien n’être, lui, qu’une forme de « je », comme lorsque l’on se parle à soi-même. Ici, toute forme de différenciation, même verbale, toute forme de pittoresque a disparu.

Une forme nouvelle

Les deux poèmes renoncent bien évidemment à une métrique traditionnelle : tous deux choisissent le vers libre, non rimé (même si l’on repère parfois des assonances, ou même des rimes, mais qui n’appartiennent à aucun système), hétérométrique, dans des strophes elles-mêmes hétérogènes, allant du monostiche au neuvain. Il est d’ailleurs souvent difficile d’analyser les vers eux-mêmes, car, comme ils s’éloignent des rythmes convenus (6/6 pour un alexandrin, 6/4 ou 4/6 pour un décasyllabe), on ne peut souvent décider s’il faut ou non compter les e muets, reconnaître ou non un vers « traditionnel ». (cf. le vers 20 de « Stop »)

« Lundi rue Christine » est formé de 48 vers très hétérogènes, du trisyllabe au vers de 20 syllabes ; c’est l’hétérogénéité et la discontinuité qui priment : succession apparemment aléatoire de vers courts et très longs, répartition en strophes correspondant chacune à un ou plusieurs tableaux successifs.

« Stop » : une forme plus brève : 23 vers seulement, mais un rythme particulier, syncopé, dû à la répartition en trois grands blocs séparés par des blancs, eux-mêmes constitués de strophes, la plupart monostiches. Ces « blancs » interviennent pour rompre la continuité, parfois même entre l’adjectif et le nom (vers 14-15 : ce premier / voyage à pied), ou entre le verbe et son complément (Ils t’ont laissé / Au coin du trottoir)… Les vers, dont le plus long compte treize syllabes, sont le plus souvent très brefs… Ainsi, les silences finissent par occuper plus d’espace que les mots !

Dans les deux cas, la modernité fascinante (ou inquiétante) des villes se traduit par des formes innovantes.

Foule et anonymat

Nous avons vu que le poème d’Apollinaire comptait de nombreux personnages ; mais comment sont-ils présentés? Le poème est composé d’une multitude de paroles, saisies à la volée, parfois tronquées, qui chacune dessine une petite scène : la première strophe peut reproduire le conciliabule de mauvais garçons préparant une agression ou une intrusion ; les suivantes multiplient les bribes de conversations différentes ; les tons, les registres, extrêmement variés, produisent un effet de variation diastratique : petits malfrats s’exprimant familièrement (« un type », « un mec ») voire en argot, registre courant voire relevé (« maintînt » à l’imparfait du subjonctif!), noms étrangers ou exotiques (du kief, multiplication des noms propres…) ; il s’agit donc d’un poème-conversation, procédant à la manière d’un collage : tandis que de loin en loin un narrateur semble décrire un cadre (« des piles de soucoupes des fleurs un calendrier ») ou commenter ironiquement ce qu’il note (« ça a l’air de rimer »), l’essentiel est composé à partir d’éléments de langage hétérogènes, simplement juxtaposés. Cette polyphonie énonciative met donc en place une esthétique de la discontinuité. Chaque « scène » s’étend au maximum sur deux ou trois vers ; et leur succession semble due au hasard, plus qu’à un effort de composition. L’effet produit est celui d’une prolifération de discours, de personnages, de situations, une sorte de brouhaha pittoresque, qui dépeint par petites touches l’animation d’une vie populaire et parisienne.

Cet effet de juxtaposition se retrouve également chez Reverdy, même si les procédés utilisés sont très différents. Dans « Stop », très peu de personnages, une énonciation objective, sans locuteur présent des vers 1 à 10, puis un « on », un « je », un « tu » qui apparaissent dans le second « bloc » – sans que l’on puisse décider clairement à qui les attribuer ; un « ils » très énigmatique, mais hostile, et enfin cette poupée dans une vitrine, que l’on peut prendre au premier degré (avec une discrète entrée du fantastique), à moins que cette « poupée » sur le « trottoir » ne soit en effet une prostituée… Les scènes se succèdent, un homme portant un bidon de pétrole, un tramway, un train, un voyage à pied, un personnage abandonné des autres, et le vide final de cette rue « grande et triste comme un boulevard ».

Une unité paradoxale

Le poème d’Apollinaire, composé d’une multitude de voix, de fragments de conversations sans lien apparent entre elles, pourrait n’être qu’un agglomérat sans forme ni unité ; or il n’en est rien. D’où naît cette unité ?

- L’unité de lieu : toutes les conversations ont lieu dans un lieu unique, précisément situé : « rue Christine », dans un café ou une brasserie, avec ses piles de soucoupes, ses glaces, son chat, peut-être une affiche (« Compagnie de navigation mixte »), et aussi ses clients dans toute leur diversité sociale et langagière.

- L’unité de temps : toutes ces conversations semblent avoir été tenues simultanément ; elles s’entrelacent, se chevauchent, tantôt cocasses (« je préfèrerais me couper le… » ou « cette dame a le nez comme un ver solitaire »), tantôt banales, le plus souvent triviales. On devine de minuscules histoires, mauvais coup en préparation, dispute d’un couple, évocation de voyages, et même jeu de piquet (« La quinte major »).

- L’unité vient aussi du regard (ou de l’ouïe) du poète qui rapporte les propos, commente, évoque les lieux ou les personnages (v. 5, 11, 16, 23-24, 26, 31 et 36).

Dans « Stop », l’unité provient du cadre (la ville, les transports, la rue), du temps, le présent ; et du moment, la nuit (v. 5), le soir (v. 12 et 22). Par ailleurs, chacune des trois « parties » a son unité propre, tout en établissant des liens avec les autres.

- La première est centrée sur la lumière et le son [i] : « bidon », « bruit », « rit », « scintille », « nuit » ; l’atmosphère décrite semble assez plaisante : le porteur du bidon « rit », une cigarette « scintille », le tramway est associé à une « mélodie », à une « chevelure de lumière », à des « étincelles » ; même si les éléments inquiétants se multiplient : « dans la nuit » rejeté v. 5, le tramway « traîne », les yeux (les phares?) sont « tombés sur le rail »…