Comme la métrique grecque, la prosodie latine est fondée sur des rythmes particuliers, c’est-à-dire sur l’alternance de syllabes longues et brèves selon des règles précises.

Un vers est constitué d’un certain nombre de pieds, ou mètres. Ainsi, un « hexamètres » est une suite de six pieds.

Un pied est constitué d’un certain nombre de syllabes, longues ou brèves, dans un ordre déterminé.

Lorsque l’on scande un vers, les voyelles longues sont marquées au moyen d’un trait horizontal : ā ē ī ō ū ; les voyelles brèves sont marquées d’un signe U : ă ĕ ĭ ŏ ŭ.

La longueur des syllabes

Elle peut être par nature

Une syllabe est longue lorsqu’elle contient une diphtongue (au, eu, ai, ae, ou…) ; certaines voyelles sont longues par nature, comme le -a ou le -o de l’ablatif, certaines voyelles résultant d’une contraction (dī < dii).

Une syllabe est brève lorsqu’elle est en 1ère position d’un hiatus (y compris lorsqu’un h s’intercalle : trăho. Quelques exceptions : le e entre deux i à la 5ème déclinaison : rĕī, mais dĭēĭ.

Elle peut être par position

- Toute voyelle suivie de deux consonnes (sauf h) ou d’une consonne double, dans un mot ou entre deux mots, est longue.

- Parfois, la consonne peut être longue ou brève, selon les cas :

- l’i du génitif singulier des pronoms (ius)

- la syllabe peut rester brève si la 2ème consonne est l ou r : patris [-/u].

L’élision

A la fin d’un mot, une voyelle ou une diphtongue terminée par -m s’élident devant la voyelle ou l’h qui commence le mot suivant.

D’où :

- ou bien un syllabe en -m est longue, car suivie d’une consonne,

- ou bien elle est élidée car suivie d’une voyelle.

Un exemple de scansion

Soit le texte de Catulle intitulé « ille mi par » :

Il est écrit dans une forme fixe, très rigoureuse : trois vers semblables (-u—uu-u–), suivi d’un vers plus court formé d’un dactyle (-uu) et d’un spondée (–) ou d’un trochée (-u).

īllĕ mī pār ēssĕ dĕō uĭdētūr

īllĕ, sī fās ēst, sŭpĕrārĕ dīuōs

quī sĕdēns āduērsŭs ĭdēntĭdēm tē

Spēctăt ĕt aūdĭt

Sur ce modèle, scandez les trois dernières strophes du poème, puis voyez le corrigé.

L’hexamètre dactylique

La règle de base

Six pieds (=combinaisons de syllabes) répartis en cinq dactyles (ou spondées) et un pied final qui est indifféremment spondée ou trochée.

- dactyle : -uu

- trochée : -u

- spondée : —

Les pieds sont numérotés de 1 à 6. Le cinquième pied est toujours un dactyle ; autrement dit, nous avons toujours une finale en -uu/-u

Les coupes :

Il y a trois coupes principales dans l’hexamètre, et elles tombent toujours au milieu d’un pied.

- Coupe trihémimère : au 3ème demi-pied.

- coupe penthémimère (la plus fréquente) : au 5ème demi-pied.

- coupe héphthémimère, souvent associée à la trihémimère : au 7ème demi-pied.

Le pentamètre dactylique (ou double tripodie catalectique)

Le pentamètre ne s’emploie qu’en distique, associé à un hexamètre : on parle alors de distique élégiaque.

- Première tripodie : deux dactyles ou deux spondées + une syllabe longue.

- Deuxième tripodie : deux dactyles (obligatoirement) + une syllabe indifférente.

Exemple

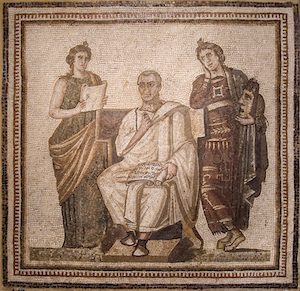

Voici un texte de Catulle (poème 86) :

La beauté de Lesbie

Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,

Recta est. Haec ego sic singula confiteor,

Totum illud « formosa » nego ; nam nulla uenustas,

Nulla in tam magno est corpore mica salis.

Lesbia formosa est, quae cum pulcherrima tota est,

Tum omnibus una omnes subripuit ueneres.

Voici comment on le scande :

Quīntĭă | fōrmōs(a)| ēst mūl|tīs, mĭhĭ |cāndĭdă,| lōngă,

Rēct(a) ēst. Haēc ĕgŏ sīc | sīngŭlă | cōnfĭtĕ|ōr,

Tōt(um)īl|lūd » fōr|mōsă » nĕ|gō ; nām | nūllă uĕ|nūstās,

Nūll(a) īn | tām māgn(o)| ēst || cōrpŏrĕ | mīcă să|līs.

Lēsbĭă | fōrmōs(a)| ēst, quaē | cūm pūl|chērrĭmă |tōt(a)ēst,

T(um) ōmnĭbŭs | ūn(a) ōm|nēs || sūbrĭpŭ|īt uĕnĕ|rēs.