William Faulkner en 1954 ; Carl van Vechten [Public domain], |

![- Par Inconnu [CC BY-SA 3.0 nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons](https://philo-lettres.fr/wp-content/uploads/2020/09/Claude_Simon_1967-210x300.jpg) Claude Simon en 1967 |

| Introduction | Les dialogues dans les deux romans. | Chevaux et chevaux-vapeurs dans les deux romans | Petite synthèse sur les personnages féminins |

| La géographie dans les deux romans | Textes comparés | Dissertation comparée (1) : dérision et compassion | Dissertation comparée (2) : interrogation et angoisse |

Pourquoi comparer William Faulkner et Claude Simon ?

Deux auteurs presque contemporains

William Faulkner avait 16 ans lorsque Claude Simon vit le jour en 1913 ; Claude Simon avait lui aussi 16 ans lorsque parut Le Bruit et la Fureur. Il est peu probable qu’il l’ait lu à ce moment, ou même en ait entendu parler, car la famille maternelle qui l’élevait était peu portée sur la littérature.

Le Bruit et la Fureur est traduit en France en 1938, à un moment où Claude Simon s’est libéré de son éducation, a découvert le Surréalisme. Simon lira avec passion l’auteur américain.

Faulkner écrit ses derniers livres et meurt, en 1962 ; on est alors en pleine période du « Nouveau Roman », et Faulkner est considéré comme un précurseur.

Deux écritures du désastre

Les deux romans que nous nous proposons de comparer, Le Bruit et la Fureur (1929) et La Route des Flandres (1960), sont tous deux fondés sur le sentiment d’une perte, d’un désastre.

- Le Bruit et la Fureur raconte la longue déliquescence d’une famille de riches planteurs du Mississipi, ruinée par la guerre de Sécession, et qui progressivement se dégrade et disparaît : c’est la fin d’un monde, parue quelques jours à peine avant la grande Dépression de 1929.

La défaite de la Confédération, les rancœurs et le racisme qui en sont issus forment la toile de fond du roman. - La Route des Flandres raconte la mort à la fois grotesque et glorieuse du capitaine De Reixach, sur fond de débâcle militaire, et d’enfermement dans un camp de prisonniers. Là encore, c’est la fin d’un monde, d’une aristocratie d’avant-guerre à bout de souffle…

Deux modes de narration particuliers.

Faulkner, le premier, bouscule violemment la chronologie en ayant recours à quatre narrateurs successifs, dont un idiot et un névrosé au bord du suicide : il nous livre leur « flux de conscience », qui les fait passer sans transition d’un temps à l’autre, par association d’idées. Le lecteur, du coup, est un peu perdu, et peine à reconstituer l’histoire…

Claude Simon va plus loin encore, dans une démarche très similaire : pour lui, les narrateurs se succèdent, parfois sans transition, au point que le lecteur, parfois, ne sait plus bien qui parle. Le « flux de conscience » n’est plus enfermé dans un seul narrateur, mais passe d’une conscience à une autre, d’un temps à l’autre.

Deux auteurs fascinés par le temps et la mémoire

Deux auteurs reconnus, prix Nobel de littérature

Tous deux ont grandement contribué à transformer le roman, à le faire entrer dans la modernité ; tous deux ont obtenu le prix Nobel de littérature :

- William Faulkner en 1950 (au titre de l’année 1949)

- Claude Simon en 2005.

Les dialogues dans les deux romans

Deux romans fortement dialogués

Les dialogues sont nombreux, tant dans Le Bruit et la fureur que dans La Route des Flandres : la parole tend même à l’emporter parfois sur le récit.

Les deux auteurs sont sensibles à la polyphonie des voix, à leur caractère musical – une musique parfois sauvage et discordante.

Le Bruit et la fureur multiplie les voix et les sons : voix enfantines de Caddy, Quentin, et Jason, parler languissant et geignard, répétitif, de la mère, voix grondeuse de Dilsey, accent des Noirs, voix froide et pauvreté du discours de Jason, délires de Quentin, double voix du prédicateur, voix « blanche » et « noire »… Le tout ponctué des gémissements modulés et des hurlements de Benjy.

La Route des Flandres est aussi une polyphonie, où reviennent les voix présentes des soldats, celles venues du passé de Corinne, de Sabine et Pierre, les parents de Georges, celle, sarcastique, de Blum… Le tout mêlé aux voix plus anonymes des paysans, des civils, voix qui ne deviennent plus qu’un bruit de fond parfois… Seules manquent les voix allemandes, que ce soit dans le front crevé des Ardennes, ou au Stalag : le roman est un huis-clos français, où l’ennemi n’est présent que par le bruit des avions, le crépitement des coups de feu, mais jamais par une présence humaine.

Un usage atypique du dialogue

Les deux auteurs bousculent les codes du dialogue. Du côté de Faulkner, en particulier lors de la seconde partie, le dialogue semble se diluer au milieu de phrases délirantes : voir p. 139. La disparition des marques du dialogue coïncide avec la perte de lucidité du narrateur.

Mais c’est chez Simon que les innovations sont les plus percutantes : dilution du dialogue dans le récit, locuteurs indécidables, phrases et mêmes mots inachevés et fragmentaires, tout semble fait pour dérouter le lecteur, et traduire ainsi la dislocation d’un monde et l’atmosphère de désastre.

Des personnages qui ne se parlent pas

Chez les deux auteurs, l’omniprésence des dialogues cache l’absence du dialogue. Les paroles échangées sont le plus souvent factuelles, ou anodines, mais jamais décisives. Les personnages s’enferment dans le silence ou le bavardage, mais sans jamais échanger réellement avec les autres.

Les exemples de cette absence de communication sont légion :

- Le silence qui entoure la mort de la grand-mère au début du roman de Faulkner ;

- Les bavardages de Caroline, et l’absence de vrai dialogue au sein du couple Compson ;

- Le dialogue impossible entre Quentin et son père ;

- L’affrontement entre Caddy et Jason… puis entre Quentin et Jason.

- Chez Simon, l’absence de dialogue entre Georges et son père, et entre ses parents, chacun enfermé dans sa logorrhée ;

- L’incompréhension entre Corinne et son mari, entre Corinne et Iglésia, puis entre Corinne et Georges.

- L’absence totale de dialogue entre les paysans dans le cantonnement…

Or, c’est cette absence de dialogue, cette impossible communication qui sont à l’origine des drames : la dissolution de la famille Compson – et les hurlements de douleur de Benjy symbolisent à merveille cette absence et ce drame ; la solitude de Georges, et probablement l’échec du mariage entre Corinne et Reixach, qui conduit ce dernier au suicide…

Chevaux et… chevaux-vapeur dans les deux romans

Les chevaux, incarnation d’un passé qui ne passe pas

Dans les deux romans, on s’aperçoit que les chevaux incarnent un passé plus ou moins glorieux :

- Dans Le Bruit et la Fureur, les voitures à cheval sont conduites par des Noirs ; soit elles leur appartiennent (on peut penser à la charrette du vieux Job) et sont signes de pauvreté, soit ils les conduisent pour leurs maîtres blancs, mais alors il s’agit de voitures hors d’âge, signes de décadence de la famille (voir le vieux phaéton conduit par Queenie).

- Dans La Route des Flandres, l’écurie de course de Reixach constitue une forme dégradée d’aristocratie ; par ailleurs, les chevaux dans la guerre sont la marque évidente de l’inadaptation de l’armée française aux circonstances de la guerre, et le signe dérisoire d’un héroïsme anachronique.

Chevaux et voitures : opposition de deux mondes

- Dans La Route des Flandres, les chevaux sont des victimes absolues, résignées, comme ces soldats que l’on mène à un combat perdu d’avance. Ils s’opposent, dérisoirement, aux chars, aux mitrailleuses de l’ennemi, et même aux camions dans lesquels on évacue les civils, et où Georges est empêché de monter. Ils constituent, avec leurs cavaliers, une armée sacrifiée.

- Dans Le Bruit et la Fureur, ils sont le signe d’un monde en mutation. À Caroline, à Benjy et aux Noirs le vieux phaéton dangereux à force d’être vétuste ; à Jason la voiture, qu’il a tant de peine à faire rouler (et qu’il a achetée en volant sa propre mère !) ; et aux jeunes forains la Ford, voiture certes peu prestigieuse, mais rapide et efficace, capable de semer Jason. Les voitures sont symboliques d’un personnage encore englué dans un monde ancien, et voué à l’échec et à l’humiliation.

Un paradoxe historique

Le Bruit et la fureur dépeint un monde daté de 1910 à 1928, c’est-à-dire le tout début de l’ère automobile ; les voitures étaient encore rares, et le fordisme, qui permit une production de masse, était encore à ses débuts.

![[Public domain], via Wikimedia Commons](https://philo-lettres.fr/wp-content/uploads/2024/12/H.Ford_et_sa_Ford_T-300x225.jpg)

Henry Ford et sa Ford T ; Ce véhicule, l’un des premiers, est massivement produit grâce au principe du fordisme.

La Route des Flandres se situe, historiquement parlant, 12 ans après la fin du roman de Faulkner ; or les chevaux sont partout ; le claquement de leurs sabots constitue le bruit de fond continuel du roman ; ils accompagnent chaque mouvement des personnages, dans la paix comme dans la guerre.

Conclusion

Le roman de Faulkner montre un monde en pleine mutation, pour le meilleur et surtout pour le pire ; les Compson en sont les victimes dérisoires. Qu’ils conservent désespérément les signes devenus obsolètes de leur fortune passée, ou qu’ils tentent tant bien que mal de s’adapter, ils restent en marge d’une société qui ne leur concède aucune place.

Chez Claude Simon, nous assistons également à la chute d’un monde, incarné par les Reixach, et aussi par les parents de Georges. Le narrateur rejette aussi bien l’héroïsme suranné du premier, que l’humanisme naïf des seconds. Le sort misérable des chevaux dans la guerre témoigne de l’inadaptation de ces valeurs, et de l’absurdité d’une guerre perdue d’avance.

Petite synthèse sur les personnages féminins dans les deux romans

Introduction

Si les femmes sont assez peu présentes dans La Route des Flandres, roman de guerre, donc roman essentiellement d’hommes, elles ne sont pas moins de sept dans Le Bruit et la Fureur. Leur rôle est variable, de la protagoniste Caddy à la petite fille italienne anonyme de la seconde partie ; mais toutes ont une part essentielle dans l’histoire que raconte le roman.

La Femme gardienne des traditions

Le versant positif

La nourrice noire Dilsey, modèle de générosité et d’abnégation, représente le versant positif de la « femme-gardienne » : elle protège et materne successivement Caroline, malgré ses caprices, les enfants Compson, et en particulier le plus fragile, Benjy, et tente malgré sa faiblesse de protéger Quentin des coups de Jason – sans pour autant s’attirer la reconnaissance de celle-ci. C’est une figure noble et pathétique à la fois, victime du racisme de la société sudiste, et mal récompensée de son dévouement.

Le versant négatif : les mères, Caroline et Sabine.

Les mères devraient incarner la sauvegarde de la famille et de ses traditions ; mais dans les deux romans, elles ne sont que des caricatures ; leur rôle est plus destructeur que protecteur.

Caroline Compson, capricieuse et égocentrique, reste enfermée dans une conception étroite et formelle de la famille, qui l’empêche de venir en aide à ses propres enfants, et fait le malheur de son mari : elle débaptise et rejette Benjy, renie et expulse Caddy, se montre incapable d’éduquer Quentin.

Sabine, la mère de Georges dans le roman de C. Simon, se réduit à une apparence grotesque, et à un bavardage incessant et creux, ressassant à l’infini une histoire familiale finalement réduite à des ragots.

La femme-mère est donc réduite à l’impuissance

Soit par son statut de domestique et de vieille femme épuisée, soit par sa propre incapacité, la femme-mère est donc dans l’incapacité de protéger, de chérir la famille.

La femme comme objet de désir

Des femmes incarnant la force de vie…

Toutes les jeunes femmes, dans les deux romans, incarnent l’appétit de vivre, et suscitent le désir : Caddy et Quentin sont belles et sensuelles, et recherchent le sexe ; la petite fille italienne croisée par Quentin I, le frère, dans son errance, dévore avec appétit le gâteau qu’on lui offre, et semble s’attacher aux pas du jeune homme ; même Jason, l’homme le moins porté à la vie amoureuse, s’évade dans une relation avec la généreuse prostituée Lorraine… Quant à Corinne et à la jeune paysanne de La Route des Flandres, elles incarnent la Féminité même.

… Mais elles sont dévastatrices.

Toutes les figures féminines semblent marquées par une forme de perversité : comme la Virginie de l’ancêtre, Corinne se livre à des amours ancillaires plutôt sordides, qui conduisent leurs maris à la mort ; Caddy inspire à tous ses frères un amour incestueux,

qui les pousse à la névrose et au suicide pour Quentin, au désespoir pour Benjy ; la jeune paysanne est au centre d’une tragédie digne des Atrides, et la petite Italienne manque envoyer Quentin I en prison !

Quant aux relations sexuelles évoquées, elles sont toutes sous le signe de la perversion, du déclassement (Quentin II et le jeune forain) ou de la violence : voir par exemple ici.

La femme libre / dominatrice

Mais les femmes représentent aussi la force de vie, la révolte face à un monde masculin oppressant :

- Si Caddy a échoué, malgré son courage et sa volonté de vivre, sa fille Quentin clôture l’histoire par un beau pied-de-nez : elle vole à Jason l’argent que celui-ci avait confisqué, et elle s’enfuit avec un jeune forain, un marginal aux yeux de son oncle Jason – non sans s’être auparavant jouée de celui-ci en l’humiliant.

- Quant à Corinne, elle ne se laisse enfermer ni dans l’univers figé des Reixach, ni dans les fantasmes de celui-ci ou d’Iglésia (on ne saura jamais si elle a réellement été la maîtresse de celui-ci), ni dans les obsessions de Georges : elle a refait sa vie, et à la fin du roman elle s’échappe définitivement.

Conclusion

Dans les deux romans, le destin des deux sexes est étroitement intriqué ; mais les femmes apparaissent comme objet plus ou moins consentant, plus ou moins manipulateur du désir ; elles détermine le destin des hommes, mais aspirent elles-mêmes à l’autonomie. Elles sont donc des figures ambiguës, et souvent, pour leurs compagnons, énigmatiques.

La géographie des deux romans

Des lieux relativement flous, ou pas décrits pour eux-mêmes : on chercherait en vain des éléments de pittoresque dans nos deux romans. Le campement, le troquet de la Route des Flandres, le golf, le ruisseau ou la petite ville du Bruit et la Fureur n’ont aucun caractère spécifique ; ils pourraient être n’importe où, en France ou dans le Mississipi.

Les noms propres sont relativement rares ; le paysage se limite à quelques éléments essentiels (rivière, arbre, haie…) jamais décrits.

Des lieux sans horizon : dans les deux romans, on remarquera la tendance compulsive des personnages à tourner en rond, à revenir sans cesse à leur point de départ : errance de Quentin dans Cambridge, entre la rivière et le campus ; allers-retours de Jason entre Jefferson et le domaine ; mouvements compulsifs de Benjy le long de la barrière… Quant aux parents, ou aux serviteurs Noirs, ils semblent ne jamais quitter le domaine, que pour se rendre à l’église.

Et les seuls personnages qui échappent à ces lieux disparaissent sans retour : c’est le cas de Caddy, et de la jeune Quentin.

Si les lieux semblent plus variés et plus ouverts chez Simon, cela reste une illusion : la maison de famille enferme tous les drames, et les parents de Georges semblent condamnés à y rester ; la route des Flandres est un piège où l’on revient sans cesse à son point de départ, matérialisé par le cadavre du cheval. Et que dire du Stalag, d’où Georges parviendra à grand-peine à s’évader, et de la chambre d’hôtel, d’où Corinne, à l’instar de Caddy, ne sortira que pour disparaître, et où Georges restera, seul, enfermé dans ses obsessions…

Dissertation comparée, exemple 1 : dérision et compassion

| « La dérision est l’envers de la compassion », écrit Françoise van Rossum-Guyon dans Claude Simon, Chemins de la mémoire, éditions Le Griffon d’argile, Québec, 1993, p. 127.

Vous direz en quoi cette réflexion peut s’appliquer aux deux œuvres du programme. |

Dérision et compassion : ce qu’éprouvent les personnages entre eux

Compassion à l’égard des victimes ?

Dans Le Bruit et la Fureur, tous les personnages sont marqués, peu ou prou, par la souffrance : qu’il s’agisse des parents Compson, de Caddy, cherchant désespérément à vivre, de Quentin, enfermé dans sa névrose jusqu’au suicide, de Benjy, ou même de Jason, dont toutes les espérances ont été brisées – sans parler de Dilsey, vieille femme épuisée, et de Roskus, peut-être suicidé aussi.

Il en est de même dans la Route des Flandres : qu’il s’agisse du suicide pitoyable des Reixach, de la situation désespérée des soldats abandonnés, des civils, et plus tard des prisonniers, tous semblent voués au malheur.

Pourtant la compassion semble absolument étrangère à la plupart des personnages :

- Quentin I, comme sa mère et son père, est enfermé en lui-même, sourd et aveugle à la douleur de Caddy ;

- Benjy, bloc du pure souffrance, ne communique pas ;

- Jason est incapable de la moindre empathie.

Seule Caddy (à l’égard de Benjy) et Dilsey semblent éprouver quelque compassion à l’égard de Benjy.

Dans La Route des Flandres, Georges éprouve surtout de la curiosité à l’égard des Reixach, et parfois de la colère ; il ne les perçoit pas comme des victimes. Il reste étranger à Corinne, incapable de la comprendre. Il contemple la maigreur

de Blum mourant, sans paraître éprouver grand-chose ; et ses parents lui semblent de ridicules pantins. Seuls les chevaux semblent l’émouvoir et susciter en lui de la pitié.

Dérision et auto-dérision

Les deux romans semblent dominer par des voix grinçantes, pleine d’une ironie cruelle : la voix de Blum et ses commentaires sarcastiques sur les récits de Georges ; la voix d’Iglésia se moquant de lui-même et de sa liaison avec Corinne ; la voix de Georges décrivant ses parents, ou répondant cruellement à son père sur la bibliothèque de Leipzig… et surtout, la voix de Jason, un chef d’œuvre d’auto-dérision. Rien ne lui échappe, surtout pas lui-même, parfois jusqu’à une invention verbale époustouflante (par exemple lorsqu’il imagine sa mère se mettant au golf avec un bouton de porte en guise de balle…)

Compassion et dérision : avers et revers ?

La dérision peut être une manière de se protéger : cf. Jason, dont la méchanceté, bien réelle, est peut-être aussi l’expression d’une vraie souffrance. On peut aussi comprendre ainsi les sarcasmes de Georges, à l’égard de « cet idiot de Wack », ou de Blum.

Narrateur et lecteur

Des narrateurs étrangers au lecteur

Benjy, dont les réactions peuvent prêter à rire : par exemple lorsqu’il voit les objets s’approcher ou s’éloigner tous seuls ; ou Quentin, qui se retrouve dans une situation ridicule ; ou encore Jason, humilié et ridiculisé par son patron, le shérif ou Quentin : même dans les narrations à la première personne, le lecteur est peu enclin à éprouver de la compassion à l’égard de personnages ou totalement étrangers, ou parfaitement odieux.

Du côté de la Route des Flandres, un seul narrateur intra-diégétique, Georges ; mais il parle plus des autres que de lui-même, et l’on partage son regard ironique.

Un lecteur invité, malgré tout, à la compassion

L’on peut éprouver de la compassion lorsque les victimes ne sont pas, ou pas entièrement responsables des malheurs qu’ils subissent, ou encore lorsque la douleur éprouvée est sans commune mesure avec les fautes éventuelles.

Ainsi le lecteur plaint-il Benjy, victime sans défense, ou Dilsey, que sa grandeur d’âme ne protège pas de la méchanceté de Jason, de la brutalité de Quentin II ou des caprices de Caroline, ou encore Caddy, privée de sa fille.

Même à l’égard des autres personnages, Faulkner réussit à nous faire éprouver des sentiments ambivalents.

Cette même ambivalence se retrouve chez Simon : Reixach est-il un amoureux désespéré ou seulement un ridicule pantin imbu d’un héroïsme anachronique ? L’obésité et l’humanisme désuet du père de Georges ne vont-ils pas de pair avec un désir toujours déçu de dialoguer avec son fils ?

Au delà des personnages et de l’anecdote

Compassion et dérision, qu’elles soient éprouvées par les personnages ou le lecteur, concourent au même message : exprimer le tragique.

Les deux œuvres décrivent un monde qui s’effondre, le Sud américain fondé sur l’économie de plantation, détruite par la guerre de Sécession et ruinée par l’évolution du pays (industrialisation du Nord…) ; le monde des Reixach, dans la déroute de 1940.

Cet effondrement peut avoir des aspects grotesques : le geste anachronique et ridicule du capitaine (canard au cou coupé, ou baudruche pissant de la bière), ou les humiliations subies par Jason…

Mais il fait aussi d’innocentes victimes, qui suscitent la compassion du lecteur : les chevaux dans La Route des Flandres, mais aussi les civils, et les soldats condamnés à l’errance ; Benjy, Dilsey et dans une moindre mesure Caddy et Quentin, chez Faulkner…

Dans les deux œuvres, l’effondrement ne laisse place à nul espoir, à aucune perspective positive ; si le monde passé se dissout, il ne laisse place à aucun monde désirable.

Dissertation comparée, exemple 2 : interrogation et angoisse

Vous direz en quoi cette opinion de René Wintzen (Témoignage Chrétien, 30 novembre 1967) sur l’oeuvre de Claude Simon s’applique aux deux œuvres au programme. |

Les deux auteurs récusent la notion d’intrigue

Une focalisation interne

Les narrateurs n’ont qu’une vue partielle de la situation, des êtres et d’eux-mêmes, d’autant que leur regard est biaisé :

- Faulkner : un idiot, un névrosé au moment de son suicide, un personnage aigri…

- Simon : un narrateur incertain (passage du « il » au « je »), au point de vue très partiel. Blum semble parfois en savoir plus que Georges sur sa propre histoire !

Par ailleurs, la polyphonie, l’absence de réel dialogue contribuent à rendre la narration partielle et fragmentaire. Il n’y a pas de narrateur extradiégétique et omniscient.

Les jeux de la mémoire et de la chronologie

Ces jeux contribuent à fausser le jugement, et même la perception des événements : ceux-ci forment un puzzle que le lecteur doit reconstituer ; il n’y a pas de narrateur omniscient et surplombant qui donne une clé, une interprétation univoque.

- La relation entre Caddy et Quentin est-elle réelle ou simplement fantasmée par celui-ci ?

- L’histoire de Corinne, Iglésia et Reixach reproduit-elle vraiment celle des ancêtres, Virginie, le premier Reixach et le valet ? Et dans quelle mesures ces histoires ont-elles même réellement existé ?

- Les deux Reixach se sont-ils vraiment suicidés, et pourquoi ?

La multiplicité des regards et des distorsions temporelles fait que les personnages gardent leur épaisseur, leur mystère, d’autant qu’aucun des protagonistes n’est lui-même narrateur : ni Caddy, ni le Capitaine de Reixach, ni Corinne.

Ni interprétation, ni jugement

Si les faits ne semblent pas vraiment avérés, ni rationnellement expliqués, en outre le jugement porté sur eux reste flou, et le lecteur est invité à produire sa propre interprétation.

Dans La Route des Flandres

- Comment juger Virginie ?

- Quel jugement porter sur Corinne ? Elle est vue par Iglésia, mais le récit de celui-ci est sujet à caution ; elle devient la maîtresse de Georges, mais celui-ci ne la comprend guère et n’obtient pas d’elle de réponse claire. Et ce narrateur n’inspire pas une confiance absolue : il semble prisonnier de ses préjugés et de ses obsessions.

- La tragédie paysanne a-t-elle réellement eu lieu ? Nous ne la connaissons que par ce qu’en disent les soldats.Y a-t-il eu vraiment meurtre ? et inceste ?

Dans Le Bruit et la fureur

- Qui était au juste Caddy ? Elle n’est décrite que par Benjy et Quentin – des narrateurs peu fiables – et elle est jugée par Jason, trop jeune au moment des faits, et aveuglé par ses préjugés et ses frustrations.

- Comment comprendre et juger le suicide de Quentin ?

- Et que penser au juste de Jason, à la fois bourreau détestable de sa nièce, et victime de la dégradation des relations familiales, seul capable par ailleurs d’auto-dérision ?

Les deux auteurs se gardent cependant de donner une interprétation univoque aux événements ; Simon décrit le désastre de la guerre, la faillite d’un certain nombre de valeurs, aristocratiques ou humanistes ; mais il se garde de se poser en garant de la vérité, en donneur de leçon : il laisse son lecteur interpréter des faits, choisir et juger seul.

De la même façon, Faulkner met en scène des personnages, sans en donner les clés ni imposer une interprétation.

… Mais il y a tout de même un chef d’orchestre

Il réapparaît dans le « il », qui fait retour dans la quatrième partie du roman de Faulkner, et s’intercale dans le récit à la première personne de La Route des Flandres. Ce « il » suppose en effet un narrateur extra-diégétique, différent des « narrateurs-personnages ».

Un « chef d’orchestre » qui transparaît dans les paratextes

- Chez faulkner, points de vue multiples sur une histoire unique, qui existe dans le roman et au-delà du roman (cf. Absalon ! Absalon ! ) : l’auteur exprime son angoisse devant la déliquescence de la société du Sud.

- Chez Simon, références constantes à un vécu personnel, là encore traduit au-delà du texte : schémas, cartes, photos, récurrence des thèmes à travers toute l’œuvre (cf. L’Acacia)

Le texte qui « s’écrit de lui-même » sans que l’auteur sache où il va est donc une pure fiction.

Une construction qui ne doit rien au hasard

Même si les deux auteurs prétendent suivre le « flux de conscience » plus ou moins aléatoire et erratique des personnages, les deux romans n’en obéissent pas moins à une construction rigoureuse.

Chez Faulkner, le monologue de Quentin, le plus hétérogène de tous, se trouve au centre du roman, entre celui de Benjy et celui de Jason, la quatrième partie apparaissant comme une sorte d’épilogue à la 3ème personne ; et il suit une logique parfaitement linéaire, du premier départ de Quentin en ville, à son dernier retour dans sa chambre d’étudiant.

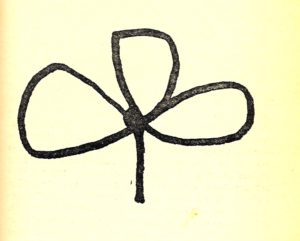

Chez Simon, nous disposons des commentaires de l’auteur lui-même, soulignant la composition et la symétrie de son roman, comme le montrent deux schémas parus dans l’ouvrage collectif Nouveau roman, hier, aujourd’hui (tome II, 1972, p. 89 et 93), et qui sont de la main même de l’auteur :

Une composition en forme de trèfle |

Une composition symétrique |

Conclusion

Dès l’époque de Faulkner, nous ne sommes plus face à un narrateur omniscient, qui offre un point de vue surplombant sur des héros transparents, qu’il manie à sa guise, et qu’il nous invite à juger d’un point de vue bien déterminé : tout au contraire, la narration épouse le « flux de conscience », les interrogations, les doutes, les erreurs et les errances de narrateurs-personnages dépourvus de certitudes, imparfaits, partiaux.

Il en résulte une vision brouillée, incertaine, pleine d’interrogations, sur un monde qui a perdu sa transparence et sa lisibilité. Le narrateur-auteur ne parle plus d’un point de vu privilégié, omniscient ; tout au contraire, il transmet à son lecteur, sur le même plan que lui, ses perplexités et ses angoisses.

TEXTES COMPARÉS

Les deux incipit

Deux incipit assez perturbants

Les deux textes de Faulkner et Simon ont en commun une volonté de surprendre le lecteur, de le perturber dans ses attentes. Les deux incipit ne correspondent en rien à ce que l’on attend de la lecture d’un roman, du moins d’un roman conventionnel dans la tradition de Stendhal et de Flaubert.

Des personnages peu identifiables

Chez Simon, nous sommes en présence d’une « scène » entre Georges et De Reixach – donc, d’entrée de jeu, devant les protagonistes ; sauf que rien ne nous permet de le comprendre. La description des personnages est sommaire, fragmentaire ; leur dialogue est peu explicite, avec des phrases souvent interrompues, qui semblent mécaniques, sans que l’on comprenne quelles sont au juste leurs relations (sauf que le narrateur est subordonné par rapport à De Reixach, sans doute un officier).Un troisième personnage, la mère de Georges, est à peine esquissé ; quant à Wack, il ne prononce qu’une phrase très énigmatique, qui donne lieu à une rêverie fantastique.

Chez Faulkner, nous entendons le monologue intérieur d’un idiot (mais nous ne comprenons que progressivement qui est le narrateur) ; or, comme il ne verbalise pas ce qu’il éprouve, son discours reste obscur : verbes transitifs sans COD, cris, « saut » d’une sensation à l’autre sans transition, d’une époque à l’autre dans une sorte d’éternel présent…

Un cadre spatio-temporel plutôt vague

Dans les deux cas, nous devinons plutôt que nous n’apprenons quel est le cadre :

- Chez Faulkner, un golf, une barrière que longe indéfiniment le narrateur, un jardin où il semble enfermé ; quant à ses soouvenirs, ils le ramènent au moment où la grand-mère est morte, et où les enfants, tenus à l’écart, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Les relations entre les personnages semblent fondées sur une certaine violence, entre Luster et Benjy (le premier gronde et menace le second, menace de lui manger son gâteau…), entre les enfants et les adultes.

- Chez Simon, un cantonnement, le froid, la boue, une atmosphère de guerre. Et les premiers mots du narrateur sont pour nous dire son malaise, son sentiment

d’humiliation.

Dans les deux cas, l’atmosphère est sombre, oppressante.

Flux de conscience et bifurcations

Aussi bien Faulkner que Simon remettent en question le pseudo-réalisme du roman conventionnel, fondé sur une chronologie linéaire.

Dans les deux cas, nous avons affaire au point de vue strictement interne d’un narrateur, qui nous livre son « flux de conscience » ; or la conscience, comme la mémoire, procède par sauts et bonds, par associations d’idées, par surimpressions – par métaphore : les mots étant des « nœuds de signification » (Lacan), un mot suscite un souvenir, une vision ou une réminiscence…

- Chez Simon, le narrateur est un homme « normal », conscient, relativement lucide ; ses échappées demeurent ici assez limitées (voir l. 10, après la remarque de Wack : « il me semblait voir les chiens… ») On est plutôt ici dans la surimpression : la course dans la boue se surimprime, dans sa conscience, à la scène qu’il est en train de vivre.

- Chez Faulkner, le narrateur est un idiot, qui ne sait pas faire la différence entre ce qui surgit à sa mémoire et ce qui appartient au moment présent ; les associations apparaissent donc plus abruptement au lecteur (ainsi il ne fait pas tout de suite le lien entre le cri des golfeurs, « caddie », et les gémissements que pousse alors Benjy… Il n’y a pas là de surimpression : quand Benjy passe au moment de ses 3 ans, le présent de ses 33 ans disparaît totalement de sa conscience.

Un jeu de fausses pistes, et des indices

Le lecteur est emmené sur de fausses pistes.

Dans Le Bruit et la fureur, on peut avoir l’impression, en lisant l’incipit, que Luster et Benjy seront les protagonistes ; or il n’en est rien ; Luster est un personnage secondaire, et le seul rôle de Benjy est celui de victime, totalement passive et désarmée, et de témoin impuissant d’une histoire qui se joue sans lui.

En revanche, dans La Route des Flandres, ce sont bien les protagonistes qui apparaissent : Georges, le narrateur, qui sera un peu l’enquêteur, celui qui tentera de percer le mystère de la liaison entre Corinne et Iglésia, et du suicide de De Reixach ; quant à celui-ci, il est un personnage essentiel, puisque c’est autour de son couple, et de sa mort que s’organise l’intrigue.

Pourtant, le dialogue semble ici bien anodin ; si le malaise de Georges est perceptible (mais c’est sa mère qui l’a mis dans une situation embarrassante), l’indifférence polie de De Reixach ne laisse pas supposer qu’il jouera un rôle décisif dans le roman.

Des thématiques introduites subrepticement

Pourtant, des thèmes apparaissent, des motifs qui seront repris tout au long de nos deux œuvres.

Chez Faulkner, l’image d’une famille en pleine déliquescence, l’absence de dialogue, l’enfermement et la perte ; et chez Simon, la guerre, la boue, l’omniprésence des chevaux, et le thème familial : De Reixach est un cousin de Georges, par l’intermédiaire de la mère de celui-ci, Sabine. Et ce lien est immédiatement dévalué…

Conclusion

Ces deux incipits ne nous donnent donc que des informations minimales ; mais ils mettent en place un certain nombre de thématiques, et une tonalité. Ils ressemblent donc davantage à des ouvertures musicales, tout en nous faisant entrer de plain pied dans le quotidien des protagonistes.

Scènes d’ivresse

- Faulkner, de « Nous avons bu la salsepareille » à « je me suis mis à pleurer », p. 58-60 ;

- C. Simon, de « Et un peu plus tard, de nouveau des murs » à « pauvre type », p. 130-132.

Deux moments cruciaux et douloureux

Pour Benjy, c’est le moment où Caddy se marie : pour lui c’est le signe d’une totale dépossession car il perd la seule personne qui lui témoignait de la tendresse et le protégeait. La marque de cette dépossession est le fait qu’il n’assiste pas à ce mariage : il en est réduit à l’observer subrepticement d’une fenêtre, et à boire en cachette, en compagnie d’un serviteur. Il n’est plus un membre à part entière de la famille.

Le Narrateur de Claude Simon, Georges, est en pleine débâcle ; son escadron vient de se faire massacrer dans une embuscade ; son chef, le capitaine De Reixach, est mort ; il a vu aussi mourir son camarade Wack… En habits civils, il est réduit à fuir lamentablement.

Pour les deux « héros », l’ivresse n’est pas le signe de la fête, de la joie ou de l’abondance, mais au contraire du manque, de la privation et de la tragédie.

Deux scènes burlesques

L’ivresse donne naturellement lieu à des images comiques ou burlesques ; elle fait perdre en effet toute maîtrise de ses gestes, et même de ses pensées.

C’est particulièrement net chez Faulkner : les personnages tombent, rient sans raison, crient ; Benjy éprouve littéralement que les objets prennent une vie propre : le clair de lune, l’escalier « fuient », la caisse se dérobe et le frappe, sa gorge « fait un bruit »…

Le narrateur de la Route des Flandres conserve plus de lucidité, mais il est tout aussi incapable de s’exprimer, ou de maîtriser la situation ; il avale sans y penser, ne parvient pas à dire qu’il a faim, ses pensées lui échappent…

L’ivresse pour échapper au malheur ?

Dans les deux cas, l’ivresse n’est pas volontaire, ni même souhaitée : Georges, trop fatigué pour se défendre, se laisse enivrer sans réagir, c’est « l’homme à figure de cadavre » qui ordonne à la femme de servir l’eau-de-vie ; quant à Benjy, on sait qu’il n’est capable d’aucune initiative ; c’est T.P. qui décide de voler le champagne…

De la même façon, l’ivresse ne permet pas d’oublier une situation douloureuse ; elle semble au contraire lâcher la bride à des pensées obsessionnelles :

- Benjy est ramené au moment de la mort de sa grand-mère ; puis il voit Caddy sous son voile, et sa douleur se manifeste par des cris. Malgré l’ivresse, il se rend compte que Caddy « ne sent plus les arbres », et qu’elle est perdue pour lui. On a l’impression que l’alcool a un effet purement physique sur lui, mais qu’il ne lui apporte aucun soulagement.

- Quant à Georges, il revoit les scènes qui l’ont traumatisé : la mort du capitaine de Reixach, le massacre de l’escadron, le mitraillage par l’avion, le cadavre du cheval et celui de Wack… À lui non plus, l’alccol n’apporte pas l’oubli, et ne calme même pas la faim.

Portraits de femmes : Le Bruit et la Fureur, p. 95-96 ; La Route des Flandres, p. 314-316.

- Le Bruit et la Fureur, p. 95-96, de « il y avait deux lits » à « Caddy dit que j’étais endormi ».

- La Route des Flandres, p. 314-316, de « Nous ne savons même pas quel temps il faisait ce jour-là » à « comme si sa mort à lui l’avait… »

Deux situations ou scènes éloquentes

Dans Le Bruit et la Fureur, Benjy se remémore une scène de son enfance, alors que la grand-mère Compson vient de mourir ; à l’issue de cette journée durant laquelle les enfants ont tenté en vain de comprendre ce qui se passait, Dilsey, la servante noire, les met au lit ; Benjy se souvient de la féminité de Caddy, enlevant sa robe et découvrant sa culotte sale. Lorsqu’il revit la scène, le narrateur a 33 ans ; de nombreuses années se sont écoulées, et Caddy est définitivement perdue pour lui.

Dans La Route des Flandres, Blum et Georges, prisonniers dans un stalag, évoquent l’histoire familiale des Reixach, et plus particulièrement le suicide de l’ancêtre, au XVIIIe siècle. Georges se souvient plus précisément d’un médaillon représentant la jeune veuve, Virginie, dans tout l’éclat de sa jeunesse, après la mort de son époux.

On notera que dans les deux cas, une grande distance temporelle sépare la scène décrite du narrateur : presque 30 ans chez Faulkner, deux-cents ans chez Simon (si l’on parle de la scène), et plusieurs années séparant le présent du narrateur du moment où il a pu voir le médaillon.

Or cette distance temporelle ne semble pas affecter la précision du souvenir : l’on sait que Benjy est doté d’une mémoire quasi mécanique, qui n’analyse rien mais retient tout : la scène est décrite au présent, avec les mêmes détails que si elle se déroulait sous nos yeux. Chez Simon, Blum reconstitue avec une précision de romancier une scène qu’on lui a simplement racontée : « elle avait un ventre ombreux, des seins lilas… » ; quant à Georges, il semble connaître par cœur chaque détail de la peinture, rubans, nuance de rose de la robe…

Cette précision à des années de distance montre que ces scènes sont essentielles pour les deux narrateurs : pour Benjy, car c’est en quelque sorte la révélation de la féminité de Caddy ; et pour Georges, car cette scène, première occurrence du suicide qui l’obsède, le fascine.

Deux figures féminines fascinantes

Pour Benjy, Caddy apparaît comme une figure protectrice, maternelle : elle pose sur lui une main apaisante, et son père même lui confie l’enfant handicapé : « Tu prendras bien soin de Maury » (qui n’était pas encore dépossédé de son nom). Caddy est une petite fille, mais dominatrice : « c’est à moi qu’il faut obéir ». Et elle est déjà en conflit avec son cadet Jason.

Mais Caddy est aussi un corps vivant, qu’elle montre en toute innocence : elle se déshabille devant eux, et l’insistance sur la culotte souillée a évidemment une porté symbolique : c’est déjà le corps flétri, abîmé, image de la perte…

Chez Simon, l’image féminine est ici violemment ambivalente : d’un côté une jeune femme à la santé insolente, comme si la mort de son mari l’avait épanouie : une robe transparente qui la laisse « à demi nue, ses tendres seins offerts » ; elle a « quelque chose d’impudique, de repu et de triomphant »… En somme la jeune mariée un peu guindée s’est métamorphosée en odalisque ; mais se superpose à cela, dans la bouche de Blum (lui-même mourant) une image de mort : « quelques ossements friables dans une robe de soie flétrie au fond d’un caveau… »

En somme, l’image de Virginie ne peut jamais vraiment se fixer : « virginale » et odalisque, vivante et morte… à tel point que d’une représentation à l’autre, Georges peine à la reconnaître :

« Et ne m’as-tu pas dit […] que tu ne l’avais pour ainsi dire pas reconnue, qu’il a fallu que tu relises plusieurs fois le nom et la date écrits au dos pour t’en convaincre… »

Deux narrateurs fascinés et empêchés

Dans ces deux textes, les narrateurs ne sont ni omniscients, en mesure d’analyser les scènes qu’ils racontent.

Dans La Route des Flandres, l’on distingue deux parties distinctes : d’abord un dialogue entre Georges et Blum, où curieusement, Blum, pourtant affaibli par la maladie, et qui ne sait de l’histoire que ce que Georges lui a raconté, semble plus précis et plus lucide que lui, lui imposant ses interprétations et ses hypothèses… « tu ne sais rien » semble être le leit-motiv de la scène entre les deux hommes.

Dans la seconde partie, Georges s’évade dans l’évocation du médaillon, et de la femme représentée ; mais c’est une méditation sans certitude, comme le montre la multiplication des « peut-être », et la difficulté de percevoir ce qu’il y a de vrai dans cette peinture, qui doit peut-être beaucoup à la mode, et à la fantaisie du peintre. Ce qui ressort finalement, autant que la fascination, c’est l’impuissance à lever l’énigme.

Pour Benjy, l’obstacle est d’un autre ordre : il perçoit tout, mais n’interprète rien. Il semble accumuler les détails d’une scène dont le sens lui échappe : ainsi, il mentionne le regard insistant du père sur ses garçons, les paroles prononcées, mais sans rien en déduire. Ainsi, comme lui, le lecteur perçoit la place centrale que tient Caddy, mais sans pouvoir l’expliquer, ni deviner la suite.

Les deux excipit (commentaire comparé)

Dans un commentaire ordonné, vous comparerez les deux textes suivants :

- William Faulkner, Le Bruit et la fureur, p. 370-372, de « Ben cessa de gémir. » à « tout dans l’ordre accoutumé. »

- Claude Simon, La Route des Flandres, p. 351-354, de « sans doute aurait-il préféré » à « impersonnel et destructeur travail du temps. »

Introduction

Qu’attendons-nous généralement d’un excipit ? Cette dernière page d’un roman doit d’abord être une clôture : toutes les questions,toutes les énigmes soulevées dans le cours du roman y trouvent normalement leur point final, leur résolution.

Mais l’excipit permet aussi, parfois, une ouverture : nous quittons les personnages, mais peut-être pour les retrouver ailleurs, plus tard, dans une autre œuvre…

Or les deux excipit de La Route des Flandres et du Bruit et la Fureur ne répondent que très partiellement à ces critères.

Des excipit qui ne concluent pas

Les deux excipit donnent en vérité non l’image d’un achèvement, mais d’un retour à la case départ, d’un temps circulaire et qui ne passe pas.

Chez Faulkner, nous retrouvons Benjy, comme dans la toute première partie. Certes, ce n’est plus lui le narrateur – ce qui contribue à une dégradation de son statut – mais c’est sur lui que porte la focalisation dans ce tout dernier extrait. Sa situation est totalement similaire à celle du premier chapitre : il est sous la garde du jeune Luster, dont les initiatives hasardeuses vont déchaîner la crise ; il tient à la main une fleur… Mais pour lui la situation a dégénéré ; ses crises d’angoisse, qui ne peuvent se manifester que par des cris, semblent plus graves, et naissent du moindre changement dans ses habitudes ; plus rien ne le protège des facéties de Luster (la mère de celui-ci, Dilsey, est maintenant une vieille femme) ni de la brutalité de Jason, désormais seul chef de famille, et qui passe sur lui toutes ses frustrations.

Le texte s’achève sur un trompeur retour au calme :

« ses yeux avaient repris leur regard bleu, vide et serein, tandis que de nouveau, corniches et façades défilaient doucement de gauche à droite ; poteaux et arbres, fenêtres et portes, réclames, tout dans l’ordre accoutumé ».

Mais la fleur de Benjy est brisée, et « l’appendice Compson » nous apprend (mais le lecteur s’en doutait) que Benjy ne tardera pas à être dépossédé du peu qui lui restait et sera enfermé à l’asile.

Chez Claude Simon, l’excipit ne reproduit pas exactement l’incipit (qui commençait par une conversation entre le capitaine de Reixach et Georges), mais reprend ce que l’on trouvait dès la première partie : une méditation sur l’énigme de la mort du capitaine, qui s’entremêle au récit de l’adultère supposé de Corinne avec Iglésia, lequel se superpose à l’histoire de l’ancêtre : le « palefrenier caché dans le placard », tout comme l’allusions aux vertus cardinales de la Révolution, la Vertu et la Raison, dans le premier paragraphe, ne peuvent se rapporter en effet qu’au Conventionnel.

Georges est à nouveau le Narrateur, mais cette fois un narrateur bien seul, qui n’a plus que lui-même pour interlocuteur : Blum est mort depuis des années, Corinne a rompu. Et c’est un narrateur qui en arrive à mettre en doute ce qu’il a vu, qui se demande s’il n’a « pas cessé de dormir« – ce qui remet en question la totalité de la narration antérieure !

Ainsi donc, non seulement la double énigme de la mort des deux Reixach ne se résout pas dans cet excipit, mais elle semble s’épaissir : le narrateur, comme le lecteur, en vient à douter de la réalité des faits. Et si tout n’avait été qu’un rêve, une pure construction mentale de Georges ?

Deux scènes qui se vident

La scène finale du roman de Faulkner se passe dans une sorte de huis-clos, dans une calèche, entre Luster et Benjy, jusqu’à l’intervention brutale de Jason. Tout semble fait pour multiplier les signes du désastre : la calèche se dirige vers le cimetière, où reposent Jason père et Quentin ; elle contourne le dérisoire monument au Soldat confédéré (un monument dédié à une armée vaincue !) ; Le jeune Luster semble plus ou moins livré à lui-même… Quand surgit Jason, il revient d’une vaine tentative de retrouver Quentin II, et vient donc d’essuyer sa plus terrible défaite ; il sort d’une voiture qu’il n’est même pas en état de conduire lui-même… et sa seule réaction n’est faite que de violence, surtout contre les plus faibles : il frappe la vieille jument, lui « scie la bouche » ; et il frappe Benjy, sans d’ailleurs parvenir à le faire taire… Jason n’est ici que la caricature à la fois dérisoire et odieuse du tyran domestique.

Dans cette dernière partie, on ne retrouve plus ces échappées vers d’autres temps, à des moments où la famille était au complet ; la scène semble ici s’être singulièrement vidée. Avec le départ de Quentin, la fille de Caddy, se parachève le pouvoir exclusif, mais aussi la plus totale solitude du dernier des Compson, Jason, et la fin de la lignée, dans l’échec et la médiocrité.

Vide aussi est la scène finale de La Route des Flandres. Après un dernier affrontement violent, Corinne est partie (p. 332), laissant Georges seul avec ses pensées et ses souvenirs. Et tout le passage qui suit, jusqu’à la dernière page, n’est qu’un ressassement de cette meurtrière route des Flandres, de la scène traumatique de la mort du capitaine, et des légendes que Georges lui associe, la liaison avec Iglésia (qu’il finit par mettre en doute), et celle de l’ancêtre. Mais la scène en elle-même, vue de manière quasi fantastique « en miroir », de deux points de vue à la fois, celui du tireur, de face, et celui de Georges, de dos, avec un extrême précision (l. 27-59), devient peu à peu plus floue ; Georges lui-même doute d’avoir vu, ou seulement rêvé.

« Mais l’ai-je vraiment vu ou cru le voir ou tout simplement imaginé après coup ou encore rêvé, peut-être dormais-je n’avais-je jamais cessé de dormir… » (l. 60-63)

Dès lors, les éléments de la scène remémorée semblent peu à peu perdre de leur réalité, se vider de tout contenu : le seul bruit de pas des chevaux dans un univers silencieux, une guerre « pour ainsi dire paisible », étrange oxymore dans lequel le cadre historique perd toute épaisseur, les vergers « déserts », le bruit du canon « creux », la comparaison avec la « maison vide », le paysage « tout entier inhabité, vide », et c’est finalement le monde tout entier qui s’écroule « comme une bâtisse abandonnée ».

Deux textes au statut incertain

Chez Faulkner, l’ensemble de la dernière partie est un récit à la 3e personne, c’est-à-dire sans narrateur identifiable. Ici, celui-ci se montre particulièrement neutre par rapport aux faits qu’il rapporte, même si l’on peut percevoir quelque ironie (par exemple dans le détail du « regard vide » du soldat confédéré, ou encore « l’air faraud » de Luster conduisant la vieille jument Queenie (bien peu royale malgré son nom) comme s’il conduisait un carrosse… Un peu plus loin, le narrateur multiplie les marques axiologiques pour décrire l’attitude de Jason : « brutalement », « scia la bouche », « décocha un coup de poing », « frappa »… La violence de Jason contraste presque comiquement avec le peu de réaction qu’il obtient : Luster ne répond que par un « Oui, m’sieur » minimaliste à ses hurlements, tandis que Ben continue, lui, à rugir ; quant à Queenie, elle se remet en marche comme si de rien n’était. Dans le dernier paragraphe du texte, Jason a tout simplement disparu, comme si, sorti du champ de vision des autres personnages, il n’avait plus d’existence.

Mais ce texte apparemment transparent recèle quelques énigmes : le narrateur, surplombant et omniscient, reste mystérieux ; la crise qu’il nous décrit demeure en grande partie immotivée : pourquoi est-il si important de passer à droite du monument et non à gauche ? Les autres crises de Benji avaient toutes une explication, par exemple lorsque Caddy, se parfumant, perdait son « odeur d’arbre » ; mais rien de tel ici. Sans doute est-ce le simple changement d’habitude qui le plonge dans la détresse…

Chez Simon, le narrateur est bien Georges, mais il laisse sa pensée vagabonder d’un temps à l’autre, sans toujours avertir le lecteur du changement d’époque.

- De la ligne 1 à la ligne 14, on peut penser qu’il s’agit de l’ancêtre, puisqu’il est fait allusion au « palefrenier dans le placard » ;

- Lignes 14-26, il s’agit de la liaison entre Corinne et Iglésia, et plus particulièrement de la scène de l’écurie ;

- Lignes 26-59, avec un effet de crescendo, nous arrivons à la scène clé, celle de la mort du Capitaine ;

- Enfin à partir de la ligne 60, la fin du texte évoque la chevauchée de Georges, à demi endormi, dans un paysage désert. C’est la seule rupture vraiment nette, les précédentes se faisant au milieu d’une phrase (l. 14 et 26)

Ce brouillage des époques s’accompagne d’un effet de mise à distance, perceptible par exemple dans les paroles de Reixach, rapportées par Iglésia, à l’intérieur du récit de Georges : sans aucune marque typographique du dialogue, elles se fondent dans le récit, et leur précision leur confère un caractère fictionnel – comme la scène imaginée sur la route, entre le tireur, Reixach et Georges, et qui n’a peut-être jamais existé.

À l’inverse, on ne sait rien de la situation concrète de Georges au moment où il se remémore : est-il encore dans la chambre d’hôtel d’où Corinne s’est enfuie ? Qu’a-t-il fait après son départ ? Tout se passe comme si la mémoire, le passé avaient oblitéré le présent.

Conclusion

Ces deux excipit proposent donc des fins quelque peu déceptives. Les personnages sont laissés en suspens, puisque nous ne savons ni ce qu’il adviendra de Quentin ou de Jason, ni ce que fera Georges par la suite. Et dans La Route des Flandres, les énigmes restent irrésolues, tant en ce qui concerne le Conventionnel que son descendant. Même la liaison de Corinne et Iglésia ne semble plus si certaine. Et la mort du Capitaine, a-t-elle vraiment eu lieu, de cette façon, à cet endroit ?

En même temps, ces excipit qui ne concluent pas n’ouvrent pas non plus sur d’autres perspectives : chez Faulkner ne règne plus, dans les dernières lignes, qu’un ordre mortifère, tandis que le roman de Claude Simon s’achève sur l’image d’un monde vide et dévasté. Si les deux œuvres doivent avoir des prolongements, cela ne pourra être qu’en remontant en amont de l’histoire, mais non vers un futur inexistant…