| Biographie de Claude Simon | Claude Simon et le « Nouveau Roman » | Le désastre de la guerre dans la Route des Flandres |

| Petite chronologie de La Route des Flandres L’entremêlement des temps dans la Route des Flandres |

La sexualité dans le roman | La famille dans le roman |

| La géographie du roman | Un roman à cheval ? | Les dialogues dans la Route des Flandres |

| Les prolongements dans l’œuvre de Claude Simon | Textes expliqués | Bibliographie : |

Pour cette étude, nous utiliserons l’édition Minuit double n° 8, (1960 / 1982).

Petite chronologie des Reixach

Nous ne donnerons ici que quelques repères, afin de faciliter la lecture ; Claude Simon en effet bouscule

volontairement la chronologie, et le lecteur peut être un peu perdu.

- Au XVIIIème siècle, un ancêtre Reixach, noble et conventionnel, se suicide d’une balle dans la tête ; un tableau le représente, une fêlure rouge dans la peinture figurant la blessure fatale. Ce suicide est motivé soit par l’infidélité de son épouse Virginie, soit par la défaite militaire (1808-1813).

- 1936 : De Reixach, hobereau et propriétaire d’une écurie de course, âgé de 38 ans, épouse Corinne, une jeune femme de vingt ans sa cadette.

- Entre 1936 et 1940, Corinne trompe peut-être son mari avec un jockey, Iglesia. Un après-midi de juin, De Reixach insiste pour monter une pouliche à la place d’Iglésia ; il perd la course et se déconsidère aux yeux de Corinne.

- Durant la guerre, entre 1939 et 1940, De Reixach est mobilisé ; il fait d’Iglesia son aide de camp ; son cousin Georges, également cavalier, sert dans le même régiment comme simple soldat. Celui-ci évoque son père, un intellectuel obèse et impotent, et sa mère, Sabine, dont la mère était née De Reixach.

- Pendant l’hiver 1939-1940, Georges et son escadron, comprenant Blum, iglésia et Wack, sont cantonnés dans une ferme des Ardennes ; là, des paysans s’affrontent pour une histoire d’adultère, tandis qu’un cheval agonise ; ils effectuent aussi des étapes de nuit sous une pluie glacée, avant et après ce cantonnement.

- Durant la débâcle de juin 1940, tout l’escadron auquel appartenait Georges est massacré dans une embuscade ; Georges s’en sort et se retrouve avec Iglesia et De Reixach. Celui-ci meurt un peu plus tard, sur une route, en tirant son sabre dans un dernier geste de bravoure ; Iglesia et Georges sont faits prisonniers.

- Durant l’automne 1940, Georges, Blum et Iglésia sont emmenés en Allemagne dans un wagon à bestiaux.

- Une captivité qui dure de l’été à l’hiver 1940-41, avec une tentative d’évasion ratée de Georges ; Dans le camp où ils sont détenus, en compagnie de Blum, un juif – qui ne tarde pas à mourir de maladie – Georges tente de reconstituer l’histoire de De Reixach.

- Plus tard, après la guerre, il retrouve Corinne qui devient sa maîtresse durant 3 mois ; à la fin de l’été ils passent tous deux une nuit à l’hôtel ; à l’aube, Corinne le quitte.

L’entremêlement des temps dans la Route des Flandres

Introduction

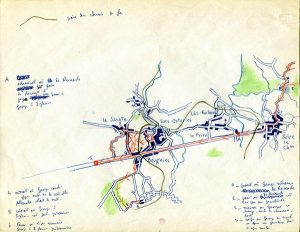

Ainsi que le montre la petite chronologie ci-dessus, plusieurs périodes s’entremêlent constamment dans le roman, au point que l’auteur lui-même a éprouvé le besoin de fixer par un schéma les différentes périodes, en usant d’un « code couleur », comme le montre l’image ci-dessous.

La première page du « plan de montage » de la Route des Flandres.

Des « moments » différents

Le « présent » du roman

Ce que l’on peut considérer comme le présent du roman, pour lequel d’ailleurs alternent le récit à la 3ème et à la 1ère personne, s’étend sur plusieurs mois :

- Un cantonnement quelque part dans le Nord de la France, non loin de la route des Flandes : c’est là qu’intervient le tout premier incident avec la lettre de Sabine à De Reixach ; c’est là aussi qu’aura lieu la dispute entre les paysans, et l’intervention de De Reixach : tout ceci se déroule dans le froid et la pluie, durant l’hiver 1939-40.

- l’embuscade au cours de laquelle l’ensemble du régiment sera tué, sauf quelques survivants, dont Georges : nous sommes maintenant en juin 1940.

- Les trois cavaliers sur la route, et le suicide de Reixach ; cet événement, légèrement postérieur au précédent, date également de la débâcle de juin 1940. Georges et Iglésia sont faits prisonniers.

- Durant l’automne, Georges et Iglésia sont transférés en Allemagne.

Ce long épisode s’étire donc durant environ neuf mois, de l’hiver 1939 à l’automne 1940.

On peut rattacher à ce « présent » ce qui apparaît comme une prolepse, une projection dans l’avenir : ce qui est raconté au présent pourrait n’être qu’un récit, fait cinq ans plus tard (donc en 1945), à Corinne.

Une première couche de passé

Les années précédant immédiatement la guerre constituent une première analepse ; on trouve deux moments essentiels :

- L’histoire de Reixach, Iglésia et Corinne : du mariage de Reixach avec la jeune femme, à l’adultère supposé de celle-ci avec le jockey Iglésia, puis la course manquée, tout cet ensemble se déroule entre 1936 et 1939.

- Plus près du « récit présent », les scènes entre Georges et son père, et les allusions à sa mère Sabine, le tout à la veille de son départ au front, à la fin août 1939.

Une seconde couche, beaucoup plus ancienne

Celle-ci remonte au XVIIIème siècle, et représente une sorte de préparation à l’histoire de Reixach : un homme mal marié, trompé par sa femme avec un valet, et qui se suicide pour des motifs plus ou moins énigmatiques. Ce passé est matérialisé par un tableau de famille (qui figure sur la couverture du livre).

Portrait de l’ancêtre © C. Simon.

Un récit non linéaire

S’il est relativement facile de repérer ces différents moments de l’histoire des personnages, la difficulté réside dans l’absence totale de linéarité : comme le montre l’image du « plan de montage », les séquences alternent, se superposent, sans que parfois la « jointure » soit visible. Une même scène peut être éclatée entre plusieurs moments du récit : ainsi, la rencontre avec le cheval mort, qui revient à plusieurs reprises.

De même, on passe presque sans transition d’un récit fait à Blum pendant leur captivité, au même récit fait à Corinne, après la guerre…

Exemple

Observons par exemple une série de séquences qui se trouve presque à la fin de la première partie, entre la page 92 et la page 105.

- Page 92 : « Et ceci : sa propre main tenant l’arme trop lourde pour son bras d’enfant » : Georges évoque ici le geste qu’il a eu, enfant, lorsqu’il a reproduit le geste suicidaire de l’ancêtre, inspiré qu’il était par les récits de sa mère Sabine. Dans la foulée, il évoque la chambre de ses parents, inchangée ou presque depuis le 18ème siècle, puis il imagine, en un véritable tableau, son ancêtre lisant les œuvres complètes de Rousseau au coin du feu. Le passage s’achève p. 94, par une phrase inachevée : « qui lui ferait appliquer contre sa tempe la bouche sinistre et glacée de ce… »

- Page 94 : commence une longue parenthèse (« et alors la voix de Blum disant« : c’est le commentaire ironique de Blum sur la « légende » des Reixach, qui se termine par la réponse évasive de Georges : « et Georges : « Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais comment savoir ?… » Si la première partie nous ramenait, en une analepse, à l’enfance de Georges, l’intervention de Blum nous ramène au temps de la captivité.

- Pages 95-99 : Georges revient à ses souvenirs d’enfance, et au récit très circonstancié – presque un ralenti cinématographique – de la scène où le valet enfonce la porte et trouve le corps dénudé de Reixach.

- Page 99 : « et je me demandais s’il avait alors lui aussi cet air étonné vaguement offusqué… » : l’évocation nous ramène au moment de l’embuscade et de la mort de Wack ; mais insensiblement, au cours de la page 100, on passe de la mort de Wack à celle de Reixach : « je suppose qu’en ce qui concernait son esprit il devait y avoir déjà longtemps qu’il avait franchi le seuil au-delà duquel plus rien ne pouvait le surprendre ou le décevoir après la perte de ses dernières illusions dans le sauve-qui-peut d’un désastre… » Ici, la désillusion ne peut guère s’appliquer qu’à Reixach, Wack étant considéré comme trop idiot pour avoir des illusions… Dès lors, c’est la silhouette de Reixach avec son sabre qui s’impose (p. 100-101), image héroïque détruite par la comparaison grotesque

avec les canards sans tête. - Brusque passage aux haies qui « cassent les ombres en escalier », avant la rencontre avec un groupe de paysans endimanchés qui leur disent de partir : cette séquence, postérieure à la mort de Reixach, précède immédiatement le moment où Georges et Iglésia seront faits prisonniers. On est donc revenu en juin 1940. Cette séquence dure jusqu’à la page 105.

- Enfin, une brusque rupture intervient p. 105 : « Puis il se rendit compte que ce n’était pas à Blum qu’il était en train d’expliquer tout ça (Blum qui était mort depuis plus de trois ans maintenant…) » Cette rupture nous ramène en 1945 ; sans doute le récit est-il fait à Corinne… Mais l’ensemble des séquences antérieures, que l’on avait lues comme un récit direct, se révèle être un récit après-coup ! Ainsi, le statut même de chaque récit devient incertain.

Le désastre de la guerre dans la Route des Flandres

Introduction

Longtemps il a paru inconvenant de signaler la présence de l’Histoire dans ce roman : le dogme du « Nouveau Roman » s’y opposait. Mais l’on est revenu heureusement à une interprétation plus raisonnable de l’œuvre de Claude Simon, qui n’est donc pas une simple combinatoire sans référent, pur jeu formaliste où l’écriture ne parlerait que d’elle-même.

Le lecteur repère des moments historiques précis dans le roman :

- La fin du XVIIIème siècle, avec l’influence de Rousseau sur l’aristocratie éclairée (l’ancêtre De Reixach lisait toute l’œuvre de Rousseau auprès de sa cheminée), et la désastreuse guerre en Espagne (1808-1814) qui s’acheva par une défaite française ;

- l’évolution de la bourgeoisie d’argent au XIXème siècle ;

- La défaite devant l’armée allemande, de l’hiver 1939 à juin 1940.

Trois périodes cruciales

Durant les deux guerres, en Espagne et en France, les protagonistes, les De Reixach, ont joué le rôle que l’on attendait d’eux : l’ancêtre, conventionnel et régicide, mais néanmoins aristocrate, a participé comme cavalier à la guerre Napoléonienne qui visait à exporter la Révolution ; il a donc agi à la fois en Noble (en servant dans l’armée) et révolutionnaire (en luttant aux côtés de Napoléon). Son descendant, le capitaine, s’est lui aussi engagé dans la prestigieuse cavalerie ; sa mort sabre au clair est typiquement un geste de panache aristocratique (même s’il est totalement déplacé face aux armes modernes, en l’espèce une mitraillette).

Quant à la troisième période, moins importante sans doute, celle qui a vu le triomphe de la bourgeoisie capitaliste, elle a marqué le déclin de l’aristocratie, au profit d’une nouvelle classe dirigeante.

Une image désastreuse de la guerre

Claude Simon, brigadier durant la seconde guerre mondiale, a vu de ses propres yeux, à la fois les erreurs stratégiques et tactiques qui ont valu à la France une humiliante défaite, et les souffrances qui en ont résulté.

Une série d’erreurs et d’incompréhensions durant l’année 1940.

- Les Français s’attendaient à une attaque semblable à ce qui s’était passé durant la « Grande Guerre », à travers la Belgique : ils n’avaient pas anticipé une attaque plus à l’Est, du côté de Sedan où se tenait la IIème armée. C’est le fameux « plan Dyle », qui aboutit à un désastre.

- Le rôle décisif des blindés n’avait pas non plus été compris (malgré les avertissements d’un certain colonel De Gaulle, dans son Memorandum sur l’avènement de la force mécanique adressé dès le 26 janvier à 80 personnalités) : on continuait de privilégier l’infanterie, les blindés français étant alors dispersés, et non concentrés comme ceux des Allemands ;

- L’armement allemand, plus moderne et plus performant, permettait aux armées d’être plus mobiles et de jouer de l’effet de surprise ;

- Enfin, contrairement à l’armée allemande, les Alliés privilégiaient l’arrêt, par exemple sur la ligne Maginot, sur le mouvement.

Dès lors, ce sont les Allemands qui ont la maîtrise du temps : attendus vers le 18 mai, l’ennemi arrive dès le 12 mai à la Meuse, à travers les Ardennes. D’où l’emploi absurde d’unités à cheval contre une armée allemande armée de blindés et de mitrailleuses !

La terrible expérience du brigadier Claude Simon.

Mobilisé le 27 août 1939, il vit d’abord la « drôle de guerre ».

Les événements se précipitent en mai 1940 :

- Le 12 mai 1940, il subit sa première attaque à Lez Fontaine, près de la Meuse belge ; son escadron est dispersé, bat en retraite, se regroupe à Sart-Saint-Laurent ; le 14 mai, l’escadron est réduit de moitié.

- Les 14 et 15 mai, il livre de nouveaux combats et essuie un bombardement d’obus à Tarcienne ; il décroche au milieu de la nuit.

- 17 mai : à l’aube, le régiment tombe dans une embuscade à Cousolre ; Simon rejoint seul Solre-le-Château où il retrouve son colonel Rey, accompagné du colonel Cuny qui a lui aussi perdu son régiment, et d’un cavalier. Il les suit jusqu’à la route d’Avesne où, près du village de Beugnies, Rey est abattu par un sniper.

- 18 mai : Simon est fait prisonnier à la lisière du bois de La Garde de la Villette. Détenu à Avesne, puis à Rance, il rejoint à pied puis en camion Saint Vith, d’où il est transféré en train, dans un wagon à bestiaux, un stalag à Mühlberg sur Elbe.

- Le 27 octobre 1940, il s’évade et rejoint Perpignan.

Tous ces événements sont reproduits dans La Route des Flandres : jusqu’à la topographie précise des lieux, comme en témoigne ce dessin de Claude Simon :

On comprend la colère et l’amertume de Claude Simon, qui s’est senti sacrifié par les États-majors :

- La mort du vieux général qui a littéralement vu disparaître sa troupe et se tire une balle dans la tête, exprime symboliquement

toute l’absurdité de la guerre, jamais magnifiée, et toujours décrite comme un désastre. - Un mouvement incessant qui n’aboutit qu’à l’embuscade, à la mort ou à la captivité, symbolisé par le bruit incessant des chevaux sur la route, p. 35-36 ou 42-44 par exemple ; un mouvement sans fin et parfaitement inutile : tout le trajet d’Iglésia et Georges après la mort de Reixach aboutit à nouveau au cheval mort : ils ont tourné en rond (p. 114). « Je savais parfaitement que c’était impossible qu’il n’y avait pas d’autre issue et qu’à la fin nous serions tous pris », dit Georges alors qu’il est dans le wagon qui l’emmène en Allemagne (p. 86).

- Un « esprit chevaleresque » qui ne subsiste plus que sous la forme d’un geste grandiloquent et absurde, que C. Simon décrit comme « un mannequin », ou qu’il compare à des canards auxquels on a coupé la tête (p. 101) ;

- L’omniprésence de la boue, de la pluie qui dilue le paysage, du froid et de l’épuisement ; puis, dans le camp, c’est la faim qui devient une torture : cf. p. 133.

- L’obsession de l’agonie et de la mort, notamment par la récurrence du cheval agonisant (p. 75, p.132, p.145-148 ; finalement, il finit par mourir et on l’enterre p. 304), puis du cheval mort (p. 29-32, puis 114-118, 271) ; les hommes aussi meurent sans cesse, le Capitaine, Wack, Blum…

- Les civils ne sont plus que de vagues silhouettes, les maisons et les villages sont détruits et n’offrent aucun refuge. Et tout repère disparaît : « Y a plus de front, pauvre con, y a plus rien ! » (p. 123)

- Les hommes ne sont plus que des automates, tenant à peine debout, réduits à des réflexes (Georges, dans la ferme où il a pénétré, au début de la seconde partie, pour prendre des vêtements civils, commence par pointer son arme sur le propriétaire qui a fait irruption ; puis il s’assied, incapable de réagir (p. 126-128). Et il ne peut que soliloquer ironiquement : « Dire que ç’aurait été mon premier mort. Dire que le premier coup de fusil que j’aurais tiré dans cette guerre ça a failli être pour descendre ce… » (p. 127) : ce qui en dit long sur l’impuissance de l’armée française en déroute ! Par la suite, dans le wagon, il se sent métamorphosé en animal (p. 112). Et il remarque, à la même page, que sa seule blessure dans cette guerre aura été celle infligée par un coup de poing dans le wagon bondé !

- Et tout cela est dépourvu du moindre sens.

Une mise à mort ironique de l’héroïsme

L’héroïsme guerrier, l’exaltation de la guerre sont des sentiments qui suscitent chez Claude Simon une ironie féroce. Ainsi évoque-t-il le temps de la mobilisation générale, en 1939 :

« … dans une lumière corrodante, des fantômes sanglés et bottés gesticulaient d’une façon saccadée commes s’ils avaient été mus non par leurs cerveaux de soudards brutaux ou idiots mais par quelque inexorable mécanisme qui les forçait à s’agiter, discourir, menacer et parader, frénétiquement portés par un aveuglant bouillonnement d’étendards et de visages qui semblait à la fois les engendrer et les véhiculer, comme si les foules possédaient une sorte de don, d’infaillible instinct qui leur fait distinguer en leur sein et pousser en avant par une espèce d’auto-sélection – ou expulsion, ou plutôt défécation – l’éternel imbécile qui brandira la pancarte et qu’elles suivront dans cette sorte d’extase et de fascination où les plonge, comme les enfants, la vue de <leurs excréments… » (p. 78).

L’héroïsme, l’esprit chevaleresque, sont incarnés par les deux Reixach, qui agissent de manière symétrique (même si, pour le second, un tel mimétisme devient parfaitement anachronique).

Tous deux participent à une guerre désastreuse, et sont honteusement battus ; tous deux réagissent en se suicidant.

Mais dans les deux cas, le doute s’introduit quant aux véritables raisons de ce suicide :

- L’Ancêtre a surpris son épouse Virginie, en train de le tromper avec un valet ;

- Le capitaine a vu l’échec de son mariage avec Corinne, qui l’a trompé avec un jockey.

Dans les deux cas, l’échec militaire se double d’un échec conjugal – et social : car tous deux sont cocufiés par un domestique ! Et dans les deux cas, les raisons privées, plutôt médiocres, semblent l’emporter sur les raisons publiques et patriotiques : ils se tuent moins par désespoir de la défaite, que par dépit amoureux. Ce qui ôte à leur geste fatal une bonne partie de son aura…

« Il ne s’agissait là ni d’honneur ni de courage et encore moins d’élégance mais d’une affaire purement personnelle et non pas même entre lui et elle mais entre lui et lui. » (p. 15)

Inversement, les subalternes feront montre d’un bel appétit de vivre, qui se traduit en appétit sexuel : ainsi revient à plusieurs reprises l’image obsessionnelle de la jeune femme à demi-nue, aperçue dans la grange à la lueur d’une bougie, puis devinée plutôt qu’aperçue derrière le rideau figurant un paon (p. 68-71, puis p. 136 : « toute cette cochonnerie n’avait pas encore rompu brisé en nous ce qui est comme l’hymen des jeunes gens […] cette virginité ces désirs virginaux frais guettant la fille entrevue… » ; et Georges, rescapé contre toute attente, va lui aussi cocufier, post mortem, son noble cousin en couchant avec Corinne.

La géographie du roman

On trouve essentiellement deux types de lieux dans le roman de Claude Simon : les lieux de la guerre, et ceux de la paix.

- Le lieu de la guerre, où se déroulent les événements essentiels : le cantonnement, l’embuscade, la mort du capitaine ;

- À ce lieu se surajoutent deux lieux également liés à la guerre : le train, dans lequel Georges retrouve Blum, et le stalag en Allemagne, où ils seront tous deux prisonniers, et où Blum mourra de tuberculose.

- À ces lieux s’opposent des « lieux de paix » (qui ne sont pas pour autant des lieux paisibles !) : la maison familiale, dans le Tarn, où l’enfant Georges a entendu les légendes familiales racontées par sa mère, où le père tente en vain de dialoguer avec lui dans son « kiosque », où l’Ancêtre conventionnel a vécu, a lu les œuvres de Rousseau, et où il est mort.

- Autre lieu, sans doute proche du précédent, le domaine où ont vécu Corinne et le capitaine de Reixach, avec ses écuries, sa piste d’entraînement pour les chevaux, à proximité d’un champ de courses : c’est là que Corinne et Iglésia ont vécu leur relation adultérine, surprise par Reixach.

- Enfin, un dernier lieu rassemble, pour quelques semaines seulement, Georges et Corinne, dans une chambre d’hôtel.

La sexualité dans la Route des Flandres

Comme dans la plupart des romans de Claude Simon, la sexualité est très présente dans la Route des Flandres, aussi bien par des évocations directes (en particulier les scènes érotiques entre Georges et Corinne) que d’un point de vue métaphorique.

Les rapports sexuels évoqués dans le roman

Plusieurs rapports sexuels sont évoqués dans le roman :

- Celui de Corinne et Iglésia, p. 57-58, un corps-à-corps urgent et fébrile, sans le moindre sentiment, et qui retourne aussitôt à la banalité quotidienne ;

- Celui de Virginie et d’un valet

- Celui de Virginie et Henri de Reixach

- et surtout les deux scènes entre Corinne et Georges.

On remarquera qu’à chaque fois ou presque, la scène est marquée par la transgression : l’adultère (pour Corinne et Iglésia, comme pour Virginie et le valet) doublé ici d’un caractère ancillaire : la femme trompe son mari avec un valet, ou du moins un inférieur. Quant à la liaison entre Georges et Corinne, elle est vécue comme une sorte d’interdit, presque d’inceste : Georges est à la fois le cousin et le subordonné du mari de Corinne.

Seule la relation entre Virginie et Henri est légitime, mais c’est une passion vénéneuse, qui entraînera Henri au suicide.

La sexualité : un réseau métaphorique

Un vocabulaire et des connotations sexuelles apparaissent à de multiples reprises dans le texte

Le retour vers la matrice et l’anéantissement des corps dans la terre-mère

Cette expérience régressive est associée à un érotisme oral, des images tactiles et olfactives, des couleurs (noir, bleuâtre, brun, bistre, orange…) : voir ici par exemple :

Le visage parmi l’herbe nombreuse, la terre velue, son corps tout entier aplati, comme s’il s’efforçait de disparaître entre les lèvres du fossé, se fondre, se glisser, se faufiler tout entier par cette étroite fissure pour réintégrer la paisible matière (matrice) originelle (p. 244).

La sexualité est associée au monde végétal

L’image essentielle est celle de l’herbe, classiquement associée aux poils pubiens. Mais de nombreuses autres images sont empruntées au monde végétal : « touffe » et « touffeur », « tige », « broussailles », « lierre griffu »…

« Peut-être étais-je toujours couché là-bas dans l’herbe odorante du fossé dans ce sillon de la terre respirant humant sa noire et âcre senteur d’humus lappant son chose rose mais non pas rose rien que le noir dans les ténèbres touffues me léchant le visage… » (p. 289)

La sexualité est associée à l’animalité.

On trouve chez Claude Simon tout un bestiaire : oiseaux, chien, lapin, chèvre, singe, mais aussi des créatures mythologiques : Léda séduite par un cygne, l’Âne d’or d’Apulée, le Minotaure…

Mais l’image la plus récurrente est évidemment celle des chevaux, et de la chevauchée. Corinne est ainsi « l’alezane-femme, la blonde femelle » ; on peut penser aussi à la scène un peu cocasse racontée par Iglésia (p. 288) : un vieil homosexuel qui l’avait payé pour qu’il le chevauche, au sens littéral du terme, avec éperons dans les flancs, cravache et mors…

Une sexualité marquée par la violence

La relation entre Georges et Corinne est marquée par la violence, au point de pouvoir être assimilée à un combat militaire.

Les amants échangent des coups : « la heurtant la frappant de nouveau tout au fond d’elle » (p. 263) ; « elle me frappa » (p. 294). Et le passage décrivant l’orgasme fait écho à celui évoquant l’embuscade meurtrière.

Conclusion

La sexualité est souvent évoquée de manière négative dans La Route des Flandres ; violente, elle n’est qu’une échappatoire brève et illusoire à la solitude des êtres. Elle est davantage un accouplement motivé par des pulsions biologiques et animales qu’un véritable acte d’amour. Les descriptions se font souvent crues, voire triviales – et l’on croit entendre la voix grinçante de Blum, ramenant l’histoire de Corinne, Reixach et Iglésia à « une putain entre deux imbéciles ».

La famille dans le roman

Une histoire de couples, mise à mal par la sexualité.

La même histoire se répète sur plusieurs générations : qu’il s’agisse de l’ancêtre conventionnel ou du Capitaine de Reixach, des couples mal assortis se dissolvent, du fait des amours ancillaires de la jeune femme, Virginie au XVIIIème siècle, Corinne au XXème. À chaque fois, l’homme met à mal ses propres valeurs héroïques : l’Ancêtre revient vaincu d’Espagne ; le Capitaine, après s’être ridiculisé dans une course perdue, se suicide au cours d’une déroute.

Et dans les deux cas, il s’agit de couples stériles : ni l’un ni l’autre n’a eu d’enfants.

Une seule « vraie » famille, celle de Georges

C’est une « vraie » famille, en ce sens qu’elle ne se réduit pas au couple : Sabine, une Reixach par sa mère, a épousé Pierre, sans doute un intellectuel qui n’est ni noble ni riche (une forme de mésalliance) ; et tous deux ont eu un enfant, Georges.

Mais il s’agit d’une famille en déroute :

- La mère est enfermée dans le récit dérisoire et répétitif de la « légende familiale » ; obsédée par l’apparence jusqu’au ridicule, elle n’est écoutée ni par son mari, réfugié dans son kiosque et ses lectures, ni par son fils, qui déteste ce bavardage inepte.

- Le père est lui aussi enfermé, symboliquement dans son kiosque au fond du jardin, et dans ses illusions humanistes : alourdi dans son corps, il ne vit que par le vain discours d’un humanisme que les événements contredisent, et que son fils rejette.

- Le fils rejette à la fois le discours du père et celui de la mère, mais il ne les remplace par rien. Au désastre de la bibliothèque de Leipzig, il n’oppose que des besoins très triviaux (cf. p. 252) ; à ceux de la mère, une vaine quête d’une vérité qui lui échappe sans cesse ; et il est aussi symbole d’une fin de la famille, puisqu’il est incapable d’une véritable rencontre : la « femme au paon » restera un fantasme, et Corinne, comprenant qu’il ne l’aime pas, le quitte à la fin du roman.

Conclusion

La famille est donc, dans ce roman, une illusion qui se dissipe ; aucun couple n’est stable (Reixach/Virginie ; Reixach/Corinne, Iglésia/Corinne, Georges/Corinne), et le seul qui dure semble n’exister que sur un malentendu (Sabine/Pierre), dans l’incommunicabilité de deux discours parallèles qui ne se rencontrent jamais.

La famille semble donc ici frappée de la même déliquescence que le monde tout entier, défait par la guerre.

Les dialogues dans la Route des Flandres

Introduction

Le roman de Claude Simon semble bâti tout entier sur des dialogues, ou plutôt des monologues auxquels répondent, ou pas, différents narrataires : Blum, Georges écoutant Iglésia, Corinne écoutant le récit fait par Georges du récit fait par Iglésia ou commenté par Blum… Les voix s’entremêlent, et les récits sont fréquemment interrompus par des parties dialoguées, qui parfois s’en distinguent à peine.

Ces dialogues, souvent dépourvus des marques caractéristiques que sont les guillemets, les tirets, l’indication des locuteurs, s’interrompent souvent au milieu d’une phrase, voire d’un mot, ajoutant à l’aspect discontinu, fragmentaire du récit.

Blum, Iglésia, Georges : un seul dialogue interrompu.

Blum et Georges se sont rencontrés pendant la retraite le long de la route des Flandres : ils étaient dans le même cantonnement, sans doute sous les ordres de Reixach. C’est là qu’ils ont sans doute commencé, Georges à raconter l’histoire de sa famille, Iglésia celle du couple Reixach-Corinne, et Blum à commenter ironiquement ces récits. Puis tous trois se sont retrouvés dans le même stalag, en Saxe ; le dialogue interrompu a alors repris, prenant fin définitivement lors de la mort de Blum.

Ces dialogues, qui tentent, malgré les interruptions et les réticences d’Iglésia, de reconstituer l’histoire du coupe De Reixach, constituent un vrai dialogue, même si, parfois, les interlocuteurs deviennent indiscernables, comme par exemple p. 211 : le narrateur feint de ne plus savoir qui parle.

Peu à peu se dessinent deux histoires jumelles, en plusieurs versions : celle du Conventionnel, suicidé selon la version familiale, après un désastre militaire, selon Blum, pour de sordides raisons amoureuses ; et celle du capitaine, dont les motivations n’ont peut-être rien de militaire, mais sont liées à l’adultère de Corinne avec Iglésia, et au rejet manifesté par la jeune femme après la course manquée.

Georges, Blum, Wack : une histoire fragmentaire de paysans incestueux.

Une seconde ligne narrative se distingue, dont Wack serait le narrateur, à la fois réticent et confus : celui de la jeune femme aperçue dans la grange puis enfermée dans la maison, derrière le rideau représentant un paon, du paysan qui veut la défendre (ou la surveiller ?) armé d’un fusil, et qui serait, non son mari, mais son frère ; et de l’adjoint au maire, peut-être finalement assassiné, qui aurait été son amant. Ce dialogue apparaît p. 72-73 ; mais les voix qui s’entremêlent ne sont différenciées que par leurs propos ou le passage à la ligne ; peu à peu le sujet perd de son intérêt, est remplacé par une dispute au sujet du cheval malade… On a l’impression que le dialogue ne devient plus qu’un élément sonore du décor, un bruit de fond. Par la suite, la mort de Wack interrompra ce fil narratif, que Georges et Blum tenteront plus tard de reconstituer, p. 140-145 et p. 146-147. On le retrouvera dans la troisième partie, p. 299- : une soirée dans la ferme, à jouer aux cartes avec le Boiteux, son frère. On n’apercevra pas la jeune femme, mais seulement un mouvement imperceptible du rideau au paon (p. 303-304). Le fil reprend, lors d’un flash-back, p. 305-308.

Pseudo-dialogues

En dehors de ces fils narratifs, qui courent tout au long du roman, d’autres dialogues plus courts interviennent au cours de l’histoire, à l’occasion de rencontres, notamment avec des civils. Mais ce sont souvent de faux dialogues, qui n’aboutissent pas, ou dans lesquels la communication passe mal ou pas du tout entre les interlocuteurs.

- Dialogue de Georges et de son père : un interminable monologue du père, que le fils écoute à peine et auquel il ne répond que par de brèves répliques (p. 38-40) : tout dialogue est impossible entre eux.

- Dialogue entre De Reixach et le paysan armé : on devine la jalousie de l’un, la volonté de l’autre de voir ses hommes logés dans la ferme, tout en évitant un drame ; les répliques s’enchaînent rapidement, s’interrompent parfois. On devine tout au plus le fond de la dispute. (p. 71)

- Iglésia blessé dans l’embuscade, Georges l’interroge, mais il refuse de répondre (p. 87).

- Georges et Iglésia rencontrent un groupe de paysans ; ceux-ci n’écoutent pas leurs questions, leur crient de « foutre le camp » ; une femme s’efforce de donner une indication, que les deux cavaliers comprennent à peine. (p. 103-104)

- On retrouve une scène similaire p. 119-123 : Georges et Iglésia rencontrent un homme ; tous hurlent, mais ne se comprennent pas.

- Après la course fatale, p. 202, Corinne et Iglésia se parlent sans se comprendre : Corinne reste une énigme pour Iglésia, qui ne parvient pas à interpréter son attitude.

- P. 234, Georges, au sortir du café où il s’est enivré, tente d’arrêter une camionnette pleine de soldats en déroute ; mais c’est un véritable dialogue de sourds.

La plupart des dialogues peuvent donc ainsi se résumer :

« Les deux voix sans visage alternant se répondant dans le noir sans plus de réalité que leur propre son, disant des choses sans plus de réalité qu’une suite de sons, continuant pourtant à dialoguer »... (p. 313).

La Route des Flandres, un roman à cheval ?

Les chevaux, un thème récurrent

Tous les personnages ou presque sont cavaliers

- La plupart des hommes sont des cavaliers : De Reixach et son ordonnance Iglésia, respectivement propriétaire d’une écurie de course et jockey, sont des spécialistes des chevaux ; le régiment appartient à la cavalerie, et ne compte donc que des cavaliers plus ou moins expérimentés (Wack causera la mort de sa monture par inexpérience). Seuls les paysans, les civils ne sont pas à cheval.

- L’ancêtre était cavalier ; Corinne tente aussi d’être cavalière – elle veut une écurie de course, elle prétend s’en occuper, elle essaie en vain de monter… Son double échec, la défaite de Reixach à la course, et sa propre incapacité, l’excluent du monde de son mari.

Récurrence des thèmes

Le monde des course hippiques apparaît dès le début du roman (p. 24-27 : défilé des jockeys) ; mais il occupera surtout une place prépondérante au cœur de la deuxième partie : histoire d’Iglésia (p. 150-151), l’écurie voulue par Corinne (p. 155), et surtout le long épisode de la course, qui se prolonge (avec naturellement des interruptions) de la page 160 à la page 205. Il s’agit d’un épisode décisif, d’un drame entre trois personnages, Reixach, Iglésia et Corinne, qui va déterminer leurs relations futures, et peut-être la mort de Reixach. On notera qu’après ce long passage, le monde des courses disparaît totalement du roman, tandis que la présence globale

des chevaux se raréfie.

Les chevaux dans la guerre sont aussi omniprésents – tout comme ils l’étaient en réalité dans une armée française encore archaïque, et qui n’avait pas fait sa mutation face aux chars allemands. On trouve plusieurs lignes narratives :

- Le cheval malade apparaît p. 49, puis p. 75 ; dans la deuxième partie, p. 132, puis 145 (il est désormais mourant) ; enfin, dans la troisième partie, il meurt et on l’enterre (p. 304).

- Le cheval mort ne joue pas tout à fait le même rôle : sa silhouette, à laquelle se heurte perpétuellement Georges, est une sorte de signal, qui marque les va-et-vient, l’errance des personnages qui tournent en rond. Il apparaît p. 29-32 (« Ce dut être par là que je le vis pour la première fois ») ; puis il le retrouve au tout début de la seconde partie, p. 117-118 : c’est l’image du cheval mort qui fait la transition entre la 1ère et la 2ème partie. Georges se heurtera une troisième fois à lui à la fin de cette deuxième partie, p. 271. Il est donc revenu à son point de départ. Enfin, Georges le revoit une dernière fois, p. 346, juste avant l’évocation d’une scène vide.

- Le piétinement des chevaux, enfin, ceux que l’on emmène à l’abreuvoir dans l’incipit, ceux que montent les 4 cavaliers, constituent une sorte de bruit de fond, de leit-motiv qui accompagne en permanence, bien plus que celui du canon ou des armes à feu, la déroute de l’armée et l’ensemble du roman.

Les chevaux, un thème symbolique

Le monde des courses hippiques, une aristocratie dégradée

L’Ancêtre était cavalier, le descendant s’achète une écurie de course : c’est une forme de dégradation, de dérision du statut nobiliaire.

- Corinne, la jeune épouse roturière, veut une écurie, comme elle veut une voiture et des toilettes : idéal aristocratique digne de la presse people. Elle s’attire d’ailleurs le mépris d’Iglésia.

- Iglésia n’est qu’un jockey minable, qui améliore ses fins de mois dans une sordide prostitution.

- Reixach est marqué par l’échec, de sa course, de son écurie, de son mariage.

Les chevaux dans la guerre, une armée dégradée

La présence des chevaux dans la guerre est la marque d’une armée qui n’a pas su évoluer, et dont les démarches sont totalement obsolètes : un capitaine qui se dresse sabre au clair devant une mitraillette, un général qui se suicide quand son bataillon est décimé dans une embuscade, un héroïsme dérisoire, des hommes et des bêtes également sacrifiés… Les chevaux dans la guerre, c’est la marque même de l’absurdité.

Les prolongements de La Route des Flandres dans l’œuvre de Simon

On retrouvera une situation romanesque similaire dans L’Herbe, où figurent déjà les personnages de Pierre, le père, obscur et raté, en proie aux récriminations de sa femme Sabine ; Pierre, jeune frère de Marie et Eugénie, deux femmes qui se sont sacrifiées pour qu’il échappe au travail de la terre et devienne professeur, tout comme, dans l’Acacia, deux femmes se sacrifieront pour qu’Henri devienne officier et puisse épouser la jeune femme. Pierre et Sabine sont, dans La Route des Flandres, les parents de Georges ; dans L’Herbe, ils sont les parents du mari de Louise, l’héroïne mal mariée, qui envisage de le quitter.

Les Géorgiques (1981), qui reprend un titre de Virgile, raconte l’histoire de son ancêtre Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, conventionnel et gouverneur de Barcelone durant la guerre d’indépendance d’Espagne, qui est peut-être l’ancêtre de Reixach.

Mais c’est surtout dans L’Acacia que l’on retrouve trace des personnages et des situations de La Route des Flandres. Le roman oscille entre l’évocation du père, qui après quatre ans de fiançailles, épouse une jeune femme du Sud, l’emmène à Madagascar le temps de lui faire un enfant, et revient en France pour mourir dans les premiers mois de la guerre de 1914, et celle du fils, brigadier dans un régiment de cavalerie, qui rencontrera un ancien jockey qui est l’écho d’Iglésia, et un capitaine qui mourra exactement comme Reixach – sauf qu’ici les personnages n’ont pas de nom ; Blum lui-même, jeune juif maigre et maladif, y fera une apparition.

Ces échos donnent l’impression troublante que L’Acacia est l’ébauche de la Route des Flandres, alors qu’il a été écrit 29 ans après !

Textes expliqués

L’incipit du roman, de « Il tenait une lettre à la main » à « il tourna les talons », p. 9-11

Introduction

La première page du roman de Claude Simon est un récit à la 1ère personne, qui met en scène deux protagonistes : un Narrateur encore anonyme, et son capitaine ; mais dans quelle mesure cet incipit propose-t-il ce que le lecteur attend généralement de la première page d’un roman ?

Découverte des personnages

« In medias res » : les premières lignes du texte nous placent immédiatement au cœur d’une petite scène, dans laquelle un homme, non encore identifié, montre au Narrateur, tout aussi anonyme, une lettre. C’est moins une scène qu’un tableau : insistance sur le mot « voir » (l. 3, 11), les couleurs – et l’on sait la passion de C. Simon pour la peinture – « taches rouges acajou ocre des chevaux » (l. 4), « leurs gueules bordées de rose leurs dents froides et blanches » (l. 13-14).

Une seconde scène se superpose à la précédente : un nommé Wack, peut-être un soldat ou une ordonnance (il porte le café), entre et prononce une phrase assez énigmatique, « les chiens ont mangé la boue », qui donne lieu à une image, imaginaire cette fois, qui s’impose au Narrateur.

De manière allusive, s’introduit, par le discours de « il », un troisième personnage : la mère du Narrateur, qui malgré la défense de celui-ci, a écrit – sans doute pour solliciter quelque faveur pour son fils, ou simplement le recommander à la bienveillance du capitaine : on reconnaît là l’horreur viscérale de Claude Simon de se trouver en position de solliciteur.

Le portrait de « il » se précise : « moustache dure poivre et sel », teint bistre qui fait penser à un Arabe, yeux noirs, origine géographique (le Tarn), attitude distante d’un nobliau…

Le portrait du Narrateur également : simple soldat, ou en tous cas subalterne par rapport au Capitaine, il est un « vague cousin » de celui-ci ; il subit avec colère et agacement les initiatives de sa mère ; il connaît les usages (« par égard pour une femme » mais n’appartient pas au même monde : il est « en rogne » (mot familier), il n’a pas l’indifférence stoïque du capitaine… et par ailleurs, il se sent vexé, humilié même par la situation. Comme on le verra plus bas, si le capitaine ne prononce que des discours convenus, lui réduit son intervention à deux répliques, le strict minimum.

Si le capitaine semble l’avoir percé à jour, le Narrateur, lui, considère son noble cousin comme une énigme : il ne perçoit d’abord que les mouvements de son regard (l. 1-4) ; ensuite, chaque fois qu’il interprète l’attitude du capitaine, il use de modalisateurs qui marquent l’incertitude : « quelque chose comme » (l. 26, 42), « sans doute » (l. 27, 33, 46, 60), certainement (l. 28), « peut-être » (l. 35, 53), « je suppose » (l. 40), « il semblait » (l. 70), « quelque chose qui devait » (l. 79). Seuls les gestes ont une consistance ; l’interprétation est mise en doute à mesure qu’elle s’exprime.

Des « paroles gelées »

Le discours direct est présent dans la scène ; mais les paroles semblent « gelées », non pas parce qu’il fait froid, mais parce qu’il s’agit d’un langage convenu, parfaitement figé. On pourrait facilement reconstituer la conversation :

– Votre mère m’a écrit.

– Je crois que nous sommes plus ou moins cousins.

– Ne lui en veuillez pas. Il est tout à fait normal qu’une mère. Elle a bien fait. Pour ma part je suis très content d’avoir l’occasion si jamais vous avez besoin de.

– Merci mon capitaine.

– Si quelque chose ne va pas n’hésitez pas à venir me.

– Oui mon capitaine

– Si quelque chose ne va pas je serais heureux de pouvoir.

L’échange (si l’on peut parler d’échange !) prend une allure cocasse, par le contraste entre l’indifférence, voire le dédain du capitaine, et l’affabilité de ses propos ; il s’agit en fait d’un langage purement mécanique, ce qui se traduit par l’inachèvement des phrases : presque toutes sont tronquées ; mais le lecteur n’a aucun mal à compléter le discours avec des formules toutes faites. À l’indifférence du capitaine répond celle du Narrateur, qui n’éprouve même pas le besoin de reproduire intégralement les répliques, sans doute écoutées distraitement.

Le cadre spatial et temporel

Peu d’indications nous sont données sur le cadre temporel : « pendant la nuit il avait brusquement gelé » (l. 8) signale que nous sommes sans doute au matin, au début de l’hiver ; il est question aussi de « l’appel du matin » (l. 19).

Fort peu de détails également sur le cadre spatial : des soldats et leur officier, des chevaux que l’on mène boire… il s’agit sans doute d’un cantonnement, d’on ne sait encore quelle guerre.

Le « flux de conscience »

Les phrases sont longues dans cet extrait, si l’on se fie à la ponctuation (au point qui termine la phrase).

- Phrase 1 : ligne 1-24

- Phrase 2 : ligne 24-45

- Phrase 3 : ligne 45-71

- Phrase 4 : ligne 71-82

Mais ces points ne correspondent pas à des phrases au sens strict ; à l’intérieur on trouve des majuscules, des changements de locuteurs (l. 61-67), du discours rapporté (la phrase de Wack) et même des passages du récit au monologue intérieur (l. 1-5)…

Le Narrateur saute d’un temps à l’autre, au cours d’une phrase :

- Ligne 3 : apercevant les chevaux en arrière-plan de la scène, le Narrateur évoque la boue, puis, par association d’idées, l’étrange expression « les chiens ont mangé la boue », qui induit une sorte de rêverie fantastique ; il revient ensuite à son présent, la boue et l’appel du matin.

- Ligne 23 : c’est la voix du capitaine qui ramène le narrateur au dialogue. La transition se fait seulement par une virgule.

- Ligne 31 : la peau tannée du capitaine induit une rêverie sur une origine « arabe » ; la transition se fait au milieu d’une phrase.

- Ligne 71 : retour aux chevaux, de retour de l’abreuvoir ; cette fois, c’est la fin de la phrase qui marque la transition.

- Ligne 75 : Retour au dialogue, après une simple virgule.

Tout se passe comme si, le plus souvent, les scènes et le dialogue se suivaient ou se superposaient dans l’esprit du Narrateur, C. Simon s’efforçant, par la syntaxe, d’estomper au maximum les ruptures.

Conclusion

Cet incipit présente donc de nombreuses énigmes ; mais du moins une atmosphère se dégage. Un cantonnement militaire, dans le froid,

des chevaux et des cavaliers dans une boue glacée, et peu d’occupations…

Les liens (ou l’absence de liens) entre le Narrateur et son capitaine, qui est aussi son cousin, sont présentés : l’un, sans hostilité, courtois, même, mais indifférent ; et le cousin soldat, embarrassé, humilié par l’initiative de sa mère, et qui éprouve l’infranchissable distance qui le sépare du capitaine.

Scène d’ivresse, de « Et un peu plus tard, de nouveau des murs » à « pauvre type », p. 130-132

Introduction

Au cours de la débâcle, Georges et Iglésia sont entrés dans une maison pour s’emparer de vêtements civils ; ils ont été surpris par le propriétaire, « l’homme à figure de cadavre ». Après s’être mutuellement menacés, tous trois sont finalement sortis ensemble, Georges et Iglésia habillés en valets de ferme ; sur la route ils sont mitraillés par un avion. Ils finissent par se retrouver dans un café. « L’homme à figure de cadavre » fait signe à la serveuse de leur apporter de l’alcool.

On discerne nettement deux mouvements dans ce texte :

- De la ligne 1 à la ligne 34 : c’est le récit à la 3ème personne de la mésaventure de Georges, par un narrateur hétérodiégétique omniscient ;

- De la ligne 34 à la ligne 70 : c’est, à la 1ère personne du singulier le discours, quelque peu embrouillé, de Georges, à une date incertaine : peut-être un récit fait à Corinne après la guerre…

Premier mouvement : récit à la 3ème personne

La scène est vécue, comme de l’extérieur, par un Georges à demi-conscient, et totalement passif par épuisement. Il n’identifie même pas clairement le cadre : « des murs autour d’eux, quelque chose de clos » (l. 2) ni les objets (« quelque chose de transparent et incolore ») ; sa passivité se voit à la répétition du mot « docilement » ; il est incapable de réaction, ses réflexes étant comme paralysés par la fatigue : « s’efforçant de dire », « s’efforçant toujours », « s’efforçant de s’efforcer », « tâcher d’écouter »… Cette impuissance le mêne au « désespoir » : il ne peut même pas exprimer la faim qui le tenaille. Il n’est plus qu’un jouet dans les mains de « l’homme à figure de cadavre » et la femme.

Cet état d’épuisement et de semi-inconscience se traduit par une fascination morbide pour les objets, mal ou non identifiés, mais ressentis douloureusement, comme le montre la description précise de leur forme, de leur couleur ou de leur goût : « quelque chose de clos ; « « Un minuscule cône renversé au-dessus d’un pied mince », un liquide « incolore, transparent, âcre et brûlant »...

Mais si le corps ne répond plus – il peut encore avaler son verre, mais non parler – sa tête continue, elle, de penser. On ne saura pas ce qu’il « tâche d’écouter » (sans doute n’y parvient-il pas), mais l’on entre dans son « flux de conscience » : « se demandant », « pensant », « pensant encore »… Mais cette pensée est elle-même floue, vacillante : ainsi le pronom « lui » de la l. 30 a un référent bien incertain : on pense d’abord à une sorte de réfléchi renvoyant à Georges ; puis on comprend qu’il pense à un mort – probablement De Reixach, abattu peu avant. La pensée va de cette scène traumatique à une autre scène traumatique vécue peu avant : le mitraillage par les avions, avec cette réflexion incongrue, presque cocasse : « Mais ils n’ont pas pu le tuer deux fois »… qui amène à la prise de conscience : il comprit « qu’il était saoul » (l. 33-34).

Second mouvement : réflexions à la 1ère personne

Une transition élaborée

La pensée de Georges est d’abord présentée à la 3ème personne, dans le fil du récit : « pensant aux avions », puis en style direct : « Mais ils n’ont pas pu le tuer deux fois » ; s’ensuit la prise de conscience : « jusqu’à ce qu’il comprît qu’il était saoul » (et l’on peut comprendre que

ce membre de phrase est dans la continuité de ce qui précède, la prise de conscience étant alors contemporaine des faits) ; mais « disant » et tout ce qui suit est manifestement daté de beaucoup plus tard : c’est un nouveau récit, de Georges cette fois, et rapportant des faits lointains… Du coup l’on peut s’interroger : quand a-t-il pris conscience de son ivresse ? À ce moment-là, lorsque son esprit a divagué jusqu’à cette insolite réflexion ? Ou plus tard, au moment où il raconte l »histoire ? Impossible de trancher…

Une pensée tout aussi floue

Le monologue (intérieur ?) de Georges se déroule alors en une seule phrase, sans rupture ni ponctuation forte, et qui commence par une série d’interrogatives indirectes emboîtées :

- Je ne savais plus très bien où j’étais… quand c’était… ce qui se passait… si c’était à lui que je pensais…

- me demandant quand est-ce qu’il se mettrait à puer…

Puis à l’image de Reixach mort se superpose celle de Wack également mort : le lien se fait par l’allusion aux « mouches » ;

De « l’air idiot » de Wack mort, on passe à « cet autre idiot de sabreur », qui a entraîné ses hommes dans l’embuscade ;

Puis la réflexion s’élargit à un « nous » universel, et à de vastes questions sur l’identité et la liberté : les pensées, les passions se logent peut-être en nous de l’extérieur, sans que nous y puissions rien ?

Enfin, Georges revient à Wack, cet idiot qui a subi son destin.

Mais l’absence de point de rupture, le continuum d’une pensée vague qui passe d’un sujet à l’autre, et qu’il est impossible de dater, sans interlocuteur défini, avec des thèmes récurrents (l’impuissance, la passivité) font de ce discours intérieur la suite du récit de l’ivresse : comme si cette ivresse, cette passivité, cette impuissance s’étaient prolongées bien au-delà de la scène décrite, dans toute la vie ultérieure de Georges.

Bibliographie critique

- Collectif, Claude Simon, La Route des Flandres, Klincksieck, coll. « Littératures contemporaines », 1997.

- Allemand Roger-Michel, Le Nouveau Roman, Éd. Ellipses, 1996.

- Butor Michel et Calle-Gruber Mireille, Claude Simon, Chemins de la mémoire, Pug – Le Griffon d’argile, 1993.

- Calle-Gruber Mireille, Le Grand Temps : Essai sur l’œuvre de Claude Simon, Presses universitaires du Septentrion, 2004.

- Calle-Gruber Mireille, Claude Simon. Une vie à écrire, Paris, Éditions du Seuil, collection Biographie, 2011.

- Dällenbach Lucien, Dragonetti Roger, Raillard Georges, Starobinski Jean, Sur Claude Simon, Éd. de Minuit, 1987.

- Genin Christine, L’expérience du lecteur dans les romans de Claude Simon. Lecture studieuse et lecture poignante. Paris, Champion (Littérature de notre siècle, 6), 1997.

- Genin Christine, L’écheveau de la mémoire. La Route des Flandres de Claude Simon. Paris, Champion (Unichamp, 59), 1997.

- Rannoux Catherie, L’écriture du labyrinthe : Claude Simon, La Route des Flandres, Paradigme, 2000.

- Jean Ricardou (dir.), Colloque de Cerisy, Claude Simon, analyse/théorie, UGE, coll. 10/18, 1975, réédité chez Impressions nouvelles, 1986.

- Viart Dominique, Une mémoire inquiète. ‘La Route des Flandres’ de Claude Simon, PUF, 1997, réédition Presses Universitaires du Septentrion, 2010.