Guillaume Apollinaire

| Biographie Études générales |

Bibliographie |

| Alcools | Calligrammes |

Biographie

Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Apollinarius Kostrowitzky est né en 1880 à Rome ; il est le fils d’une française d’origine polonaise, et d’un officier italien. Il vit avec sa mère, qui s’installe à Paris en 1889 – l’année même de la mort de Stéphane Mallarmé. Il rencontre alors les derniers symbolistes : Moréas, Verhaeren, Maeterlinck, et Jarry, avec lequel il se lie d’amitié.

Le jeune homme travaille pour faire vivre sa famille ; en 1902, il est précepteur en Allemagne et publie ses premiers textes : « Lunaire » (qui deviendra « Clair de Lune » dans Alcools), « l’Ermite », « Le Larron », « Merlin et la vieille femme », publiés entre 1901 et 1905, sont très proches des Parnassiens ; mais Apollinaire revivifie une tradition usée par le recours au travestissement, à la parodie, au rire et à la dissonance, comme Lautréamont, Laforgue ou Jarry.

Rentré à Paris, il se lie aux milieux artistiques, en particulier Picasso (comme Reverdy !) et vit une liaison amoureuse avec le peintre Marie Laurencin.

Les Rhénanes (1904-1905) apparaissent comme un ralliement au « naturisme », pour lutter contre les excès du symbolisme : attention à la nature, à la réalité quotidienne, aux humbles, aux légendes populaires. Voir en particulier « les Cloches » et « Mai ».

Vers 1905 émerge un mouvement néo-symboliste : la revue Vers et Prose, créée en 1905 par Paul Fort, en est l’organe. Apollinaire et André Salmon participent au projet, et assistent aux soirées organisées à la Closerie des Lilas autour de Paul Fort. Mais Apollinaire prend vite ses distances : « Rosemonde » (p. 88) parodie tous les poncifs du symbolisme (et peut donc être considérée comme une sorte d’autocritique) ; « Salomé » (p. 62) est une parodie cocasse de l’Hérodiade de Mallarmé.

Mais dans « l’Émigrant de Lander Road », il recherche une poétique résolument moderne, dans un décor contemporain.

En 1906-1907, Guillaume Apollinaire connaît une crise, et ne publie plus rien. À 27 ans, il reste un poète inconnu ; ses amis les plus proches lui reprochent son attachement à la « vieillerie poétique » ; on lui préfère André Salmon qui a publié son premier recueil en 1905. De son côté, Jules Romains apparaît comme plus moderne, et Paul Claudel, qui publie quelques poèmes dans des revues, est salué immédiatement comme un nouveau Rimbaud.

Or Apollinaire se veut héritier de Dante et de Rimbaud, dont le mythe connaît alors un regain…

1907-1908 : grâce à la revue La Phalange de Royère, un ami d’Apollinaire, le mallarméisme vit un renouveau. Quant à Apollinaire, il commence à développer sa réflexion esthétique. Celle-ci est fondée essentiellement sur l’Antinaturalisme : L’art crée un univers artificiel et illusoire, autonome et supérieur au monde réel (en cela il reste proche des symbolistes). Mais Apollinaire ne croit pas en une « vérité cachée » que l’art révèlerait : il est détaché de toute préoccupation métaphysique.

Apollinaire rejette également les fausses alternatives : tradition /originalité, métrique traditionnelle / vers libre. Et il souligne la continuité des recherches les plus modernes avec le passé le plus lointain : la matière de Bretagne, ou Villon.

Les « Sept Épées », « Lul de Faltenin » et « le Bestiaire » s’inspirent de Rimbaud et de Mallarmé ; tous sont publiés, au moins partiellement, dans La Phalange. Les poèmes de 1908, « Le Brasier », « Onirocritique » et « les Fiançailles » (dédiées à Picasso) appartiennent à une esthétique plus radicalement nouvelle.

« Pour le peintre, pour le poète, pour les artistes (c’est ce qui les différencie des autres hommes, et surtout des savants), chaque œuvre devient un univers nouveau avec ses lois particulières. » (Préface aucatalogue de l’exposition Braque chez Kahnweiler, 9-28 novembre 1908)

Sur le plan de la forme, il se méfie du vers libre ; d’ailleurs Alcools en compte assez peu ; il utilise surtout des vers traditionnels transformés. Ainsi, « l’Obituaire », plus tard repris dans Alcools sous le titre « La Maison des morts » (p. 39), fut d’abord publié en vers libres, puis en prose en 1907, et réécrit en vers en 1909.

Dans « Le Brasier » et « les Fiançailles », il élabore une stratégie nouvelle, fondée sur une hétérogénéité volontaire, notamment en métrique ; il revendique une esthétique du discontinu, inédite en poésie, et qui va s’imposer comme un trait caractéristique de l’art du 20ème siècle, dans tous les domaines.

De 1909 à 1911, Apollinaire rejette à la fois la NRF et l’unanimisme de Jules Romains.

La « Chanson du Mal-Aimé » choque à la fois les traditionnalistes, par son disparate, et les modernistes, par ses références constantes au passé. Apollinaire révise plusieurs poèmes des Rhénanes en redistribuant et en démembrant les vers, en jouant sur la mise en page et la typographie. Le « Poème lu au mariage d’André Salmon » échappe à toute analyse métrique. Mais, à l’inverse des Unanimistes, Apollinaire se refuse à diviniser la foule et reste fidèle à l’idée du poète créateur (voir « Cortège ») et il persiste à valoriser les œuvres du passé. Il se rapproche alors de la NRF, au point d’éreinter une pièce de Jules Romains dans cette revue ; ce sera d’ailleurs sa dernière contribution !

Il éprouve en effet un éloignement encore plus grand à l’égard du groupe de la NRF, et en particulier il déteste Claudel.

En septembre 1911, il est incarcéré 6 jours à la prison de la Santé, pour un vol d’objets d’art, entre autres la Joconde, qu’il n’a pas commis ; mais la presse de l’époque se déchaîne contre le « métèque »… Traumatisé, il ne publie, jusqu’en 1912, que des pièces apparemment « classiques » qui lui valent une réputation de poète élégiaque : « Saltimbanques », « Crépuscule », « le Pont Mirabeau », « Marie »

1912-1914 : Cependant, les échanges très intenses d’Apollinaire avec ses amis, notamment peintres, continuent ; en février 1912, il crée la revue mensuelle Les Soirées de Paris – qui existe encore ! Il adhère alors pleinement à la modernité : cf. « Zone ».

en 1913 : Il publie Alcools, qui connaît un grand succès, et Les Peintres cubistes, méditation esthétique.

Il se veut le défenseur de l’innovation dans tous les domaines ; Alcools, avec les dates 1898-1913, veut être la somme de toutes les recherches qui ont marqué la poésie depuis la mort de Mallarmé.

Apollinaire devient alors un poète reconnu, mais en même temps, il déconcerte ; ses amis les plus proches, comme Salmon ou Jacob, éprouvent de la jalousie, tandis que Cendrars, qui veut à tout prix l’accuser de plagiat, se montre d’une grande agressivité.

C’est aussi le moment des « poèmes conversations », comme « les Fenêtres » ou « Lundi rue Christine », bribes de discours anonymes et décousus, comparables aux premiers tableaux non figuratifs de Delaunay. Il est également proche des collages de Picasso, ou des ready made de Marcel Duchamp, qui est l’un de ses amis depuis 1912. On retrouvera par la suite ces recherches, beaucoup plus tard, dans les « cut up » d’Emmanuel Hocquart, Anne-Marie Albiach ou Olivier Cadiot… (le cut up : un texte original est découpé en fragments aléatoires puis ceux-ci sont réarrangés pour produire un texte nouveau).

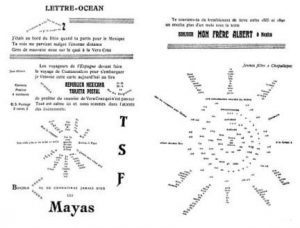

Apollinaire pousse également plus loin encore ses recherches sur la typographie, le dessin, le caractère visuel de ses poèmes,

dans ses premiers calligrammes (le mot est de lui). C’est l’aboutissement de recherches initiées par Mallarmé dans le « Coup de dés ».

Le premier Calligramme, « Lettre-Océan », paraît dans les Soirées de Paris en juin 1914.

1914-1918 : la guerre et la mort.

Novembre 1914 : il s’engage dans l’armée française ; il est blessé à la tête en mars 1916 ; il reprend sa vie parisienne à partir du mois d’août.

En 1917, il publie Vitam impendere amori, et prononce une importante conférence, L’Esprit nouveau et les poètes. Elle est suivie d’une lecture de nombreux poèmes, les siens, mais aussi des textes de Reverdy, Rimbaud, Gide, Romains, Max Jacob

etc.

1918 : en janvier, Apollinaire est atteint de congestion pulmonaire, et hospitalisé. Parution des Mamelles de Tirésias ;

Calligrammes paraît en avril, avec les dates 1913-1918 pour bien marquer la continuité avec Alcools. En août,

il travaille à Casanova, un opéra bouffe, et à Couleurs du temps, un drame.

En novembre, il est atteint par l’épidémie de grippe espagnole ; il meurt le 9 novembre, à 38 ans.

Études générales

Bibliographie

Les œuvres d’Apollinaire

Bibliographie critique

- Lentengre Marie-Louise, Apollinaire, le nouveau lyrisme, éditions J-M Place, Paris, 1996, 235p.

Alcools (1913)

| Textes expliqués | Synthèses |

|

Textes expliqués

Chantre (p. 36)

Chantre

Et l’unique cordeau des trompettes marines

Il s’agit sans doute d’un des poèmes les plus courts de la poésie française : un seul vers, un alexandrin classique scandé en

deux hémistiches de six syllabes, coupé au centre, après « cordeau », par une césure.

Un poème descriptif ?

La « trompette marine » est un instrument de musique, de taille humaine, d’origine médiévale, à une seule corde ; ce n’est donc pas un instrument à vent, comme pourrait le faire penser le mot « trompette ». Il n’a non plus aucun rapport avec la mer : l’adjectif « marine » vient probablement d’une déformation de « marial » ; les Allemands nomment l’instrument Nonnentrompette, « trompette de nonne » ; et la plupart des exemplaires existants proviennent de couvents.

Trompette marine

On peut avoir une idée du son de la trompette marine ici et ici.

Cet alexandrin décrit donc exactement cet objet. Pourtant la phrase est sans verbe, et la description semble tourner court.

Mais plus qu’une description, nous assistons à une évocation. Apollinaire n’utilise pas le trop banal mot « corde », qui serait plus exact, mais moins riche de connotations. Il emploie le mot « cordeau », cet instrument qui sert aux maçons, ou aux jardiniers, à tracer un trait droit : c’est donc une ligne tracée, une rectitude qui ressemble à l’instrument, fait de lignes droites.

Mais si la trompette marine appartient à un univers uniquement terrestre, l’eau n’en est pas moins présente : dans le mot « cordeau », avec l’accent principal du vers portant sur la dernière syllabe. « Cordeau » donne ainsi l’illusion d’appartenir au vocabulaire quelque peu ésotérique des marins, un peu comme « corps mort »…

Enfin, le dernier mot du poème est « marines », épithète de l’instrument, mais aussi terme désignant un univers pictural, et

un horizon marin. Le e muet qui termine le mot semble ouvrir sur l’infini.

Un poème musical

« Chantre » est un poème sous le signe de la musique, comme son titre, qui fait référence soit à un poète, soit à un chanteur d’église, l’indique – un titre dont le lien avec le texte demeure d’ailleurs mystérieux. Le chantre, comme la trompette marine, ont à voir avec la musique, la religion et les cérémonies religieuses, mais c’est à peu près le seul lien perceptible…

Malgré sa brièveté, le poème frappe par sa diversité et sa musicalité.

Il ne compte pas moins de neuf sonorités : [é], [ü], [i], [o ouvert], [ô], [õ], [è], [a], [é]… Une grande richesse, où dominent les sons cristallins ; et un poème ouvert, marqué par de nombreux e muets, notamment à la fin, ce qui renforce l’impression d’inachèvement.

En outre, l’alexandrin est remarquable par son extrême équilibre :

Et l’uni/que cordeau // des trompet/tes marines

Les sonorités s’opposent et se répondent :

- Le [i] de « unique » et de « marines » au début et à la fin, tous deux suivis d’un e muet ;

- Le [ô], le [õ], sonorités très fermées du premier hémistiche, s’opposent au [è] et au [a] du second, comme si le poème s’ouvrait progressivement, à la manière du pavillon d’une vraie trompette…

Un poème visuel

Formé d’une seule ligne, comme la corde unique qu’il décrit, n’est-il pas une sorte de calligramme, déjà ?

Un poème ouvert

« Chantre » n’est pas, malgré sa brièveté, un poème fermé ; il commence par un « Et », conjonction de coordination qui le relie par avance à ce qui précède, et peut-être à l’ensemble du recueil.

Et il ne s’achève pas non plus : la phrase reste en suspens.

Le poème s’ouvre donc, par l’avant et l’arrière, sur le vide…

Conclusion

« Chantre » joue donc sur les ambivalences : entre l’ouverture (la marine, l’inachèvement de la phrase, les e muets…) et la fermeture (voyelles fermées, clôture de l’alexandrin, unicité du vers) ; entre l’équilibre (un alexandrin parfaitement symétrique, dans lequel les sonorités se répondent, ainsi que les rythmes : un monosyllabe suivi de deux dissyllabes par hémistiche…) et le déséquilibre de cette phrase, en suspens entre deux vides.

L’Émigrant de Landor Road (p. 85)

L’Émigrant de Landor Road

A André Billy.

Le chapeau à la main il entra du pied droit

Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi

Ce commerçant venait de couper quelques têtes

De mannequins vêtus comme il faut qu’on se vêteLa foule en tous les sens remuait en mêlant

Des ombres sans amour qui se traînaient par terre

Et des mains vers le ciel plein de lacs de lumière

S’envolaient quelquefois comme des oiseaux blancsMon bateau partira demain pour l’Amérique

Et je ne reviendrai jamais

Avec l’argent gagné dans les prairies lyriques

Guider mon ombre aveugle en ces rues que j’aimaisCar revenir c’est bon pour un soldat des Indes

Les boursiers ont vendu tous mes crachats d’or fin

Mais habillé de neuf je veux dormir enfin

Sous des arbres pleins d’oiseaux muets et de singesLes mannequins pour lui s’étant déshabillés

Battirent leurs habits puis les lui essayèrent

Le vêtement d’un lord mort sans avoir payé

Au rabais l’habilla comme un millionnaireAu-dehors les années

Regardaient la vitrine

Les mannequins victimes

Et passaient enchaînéesIntercalées dans l’an c’étaient les journées veuves

Les vendredis sanglants et lents d’enterrements

De blancs et de tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent

Quand la femme du diable a battu son amantPuis dans un port d’automne aux feuilles indécises

Quand les mains de la foule y feuillolaient aussi

Sur le pont du vaisseau il posa sa valise

Et s’assitLes vents de l’Océan en soufflant leurs menaces

Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés

Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses

Et d autres en pleurant s’étaient agenouillésII regarda longtemps les rives qui moururent

Seuls des bateaux d’enfant tremblaient à l’horizon

Un tout petit bouquet flottant à l’aventure

Couvrit l’Océan d’une immense floraisonIl aurait voulu ce bouquet comme la gloire

Jouer dans d’autres mers parmi tous les dauphins

Et l’on tissait dans sa mémoire

Une tapisserie sans fin

Qui figurait son histoireMais pour noyer changées en poux

Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent

II se maria comme un doge

Aux cris d’une sirène moderne sans épouxGonfle-toi vers la nuit ô Mer Les yeux des squales

Jusqu’à l’aube ont guetté de loin avidement

Des cadavres de jours rongés par les étoiles

Parmi le bruit des flots et les derniers serments

Lorsqu’il écrit ce poème, Apollinaire vient d’apprendre qu’Annie Playden, qu’il aime sans espoir, a décidé de partir aux Etats-Unis, entre autres pour fuir son amour. Il transpose donc, sous la forme d’un récit, cette nouvelle cruelle. Landor Road est le quartier de Londres où habitait Annie Playden.

Récit et discours

- Le poème se présente sous la forme de treize strophes, majoritairement des quatrains, à l’exception de la onzième (quintil) ; les deux premières initient le récit (imparfait / passé simple ; focalisation sur un personnage (« il ») ; le récit s’enchaîne ensuite aux strophes 5 à 7 (fin de l’épisode du tailleur),8, 9, 10 (l’embarquement et le départ du bateau), et 12 (la noyade ?) ; Un récit assez énigmatique : le personnage principal n’est pas nommé, le moment n’est guère précisé (« port d’automne »), enfin la fin de l’histoire est assez énigmatique : que signifie exactement ce « mariage comme un doge » (le Doge de Venise épousait chaque année solennellement la mer, dans la fête du Bucentaure), et la « sirène moderne sans époux», évocatrice de celle d’Ulysse, qui attire les marins imprudents vers les flots ?

- Dans le récit s’intercale du discours (monologue intérieur ?) : strophes 3 et 4, marquées par le « je », l’intrusion du futur, les rêves et les projets de l’émigrant. On le retrouve dans la dernière strophe : apostrophe rhétorique « Gonfle-toi vers la nuit, ô Mer », qui est peut-être la parole de l’émigrant.

Une atmosphère onirique, un imaginaire de conte populaire

- Humour de la première strophe : précision inutile mais drôle (« du pied droit »), lien entre « roi » et « couper quelques têtes » (un personnage inquiétant !) et l’enjambement « de mannequins… »

- Rythme et versification : alternance un peu aléatoire des rimes croisées et embrassées, la 1ère strophe étant même en rimes plates ; rythme cahotant, rimes approximatives (vitrine / victimes), hétérométrie…

- Nombreuses personnifications : les choses s’animent, prennent vie : les mannequins (str. 1 et 5), les années, les vents, les rives (« moururent »), les jours (« cadavres ») ; beaucoup de ces personnifications concernent le Temps : années, journées, jours… Noter aussi les « yeux des squales » : le requin semble animé d’une intention humaine.

- Personnages de contes : le tailleur très chic, le lord, la femme du diable… et aussi de la mythologie : les «tisseuses » évoquant les Parques, la Sirène d’Ulysse…

- Métaphores et comparaisons : « comme » : mêlent souvent deux réalités : « au rabais / millionnaire », port, mains transformées en « feuilles » (néologisme «feuillolaient »), « crachats d’or fin »…

- Un regard naïf et émerveillé sur les choses : « comme des oiseaux blancs » ; les prairies sont « lyriques » (str. 3) : adjectif inadéquat, brachylogie : les prairies décrites avec lyrisme, dans la littérature du western… de même, les bateaux réduits par la distance deviennent des « bateaux d’enfants », et un « tout petit bouquet » jeté sur la mer, couvre l’Océan entier, dans une sorte d’apothéose.

Douleur et tragique :

Si « l’immense floraison » évoque l’espoir, beaucoup d’éléments évoquent, eux, la souffrance et le manque d’amour :

- La foule, « des ombres sans amour qui se traînaient par terre », comme si le poète transposait sur autrui ses propres souffrances ;

- Les années qui « passent, enchaînées » (on songe aux « défuntes années de Baudelaire), les mannequins «victimes», la femme du Diable qui « bat son amant » ;

- L’attitude des émigrants, marquant l’accablement et la douleur : « mains lasses, agenouillés, pleurant » et du personnage principal : rupture rythmique et mouvement descendant du trisyllabe « et s’assit ».

- Enfin, le dernier vers fait allusion aux « derniers serments ». (magnifique zeugma : « bruit des flots (réel) et derniers serments (souvenir ? imaginaire ?).

- L’émigrant est avant tout le « Mal-Aimé », qui part sous l’emprise du désespoir (Apollinaire renverse ainsi la situation).

Le champ lexical de la mort :

- Les mannequins sont à la fois vivants et morts (on leur a coupé la tête !)

- La foule transformée en « ombres » (str. 2)

- Le temps semble mort : allégorie des « années enchaînées», des « journées veuves », et des « vendredis sanglants et lents d’enterrements » : assonance en [ã], cadence mineure des deux adjectifs avec accent sur «lents», image de l’enterrement… ; enfin, la dernière strophe mentionne les « cadavres de jours rongés par les étoiles »

- La mort est partout : le « lord mort », les rives qui «moururent » en disparaissant à l’horizon, les « tisseuses

têtues » que l’on veut « noyer », enfin l’allusion au «mariage avec la mer, aux cris d’une sirène ». L’histoire de

l’émigrant s’achève-t-elle dans la mer ? - Une certaine cruauté : la mort est souvent sanglante («couper quelques têtes », « vendredis sanglants », allusion au squale…

Conclusion

Une poésie de l’ambiguïté : savante (allusions mythologiques) et populaire (rythmes, rimes approximatives, personnages populaires…), lyrique (ô Mer) et prosaïque (un costume au rabais !), humoristique (les mannequins, le Lord, la figure même de l’émigrant) et douloureuse, voire tragique…

Histoire et structure du recueil

L’idée d’un recueil est ancienne : la plus ancienne mention s’en trouve dans Le Festin d’Ésope en 1904, annonçant une plaquette à paraître : Le Vent du Rhin.

Le projet n’aboutit pas ; Apollinaire publie en revues un bon nombre de poèmes qui plus tard s’intègreront à Alcools. Mais en 1910, le poète annonce à nouveau un recueil, Eau-de-Vie.

En octobre 1912, le recueil est prêt ; il est sous-titré « poèmes 1898-1913 », ce qui en fait une somme des recherches poétiques d’Apollinaire depuis ses débuts. Mais il n’est pas organisé de manière chronologique.

Sur les épreuves, avant publication, Apollinaire introduit trois changements :

- Il place en tête son texte le plus récent, « Zone » ;

- Il change le titre : Eau-de-vie devient Alcools ;

- Il supprime toute la ponctuation, comme il l’avait déjà fait pour « Vendémiaire », publié en novembre 1912 dans les Soirées de Paris, et qui sera le dernier poème du recueil.

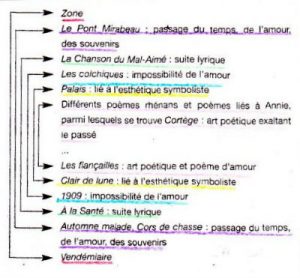

Structure du recueil

Le recueil intitulé Alcools peut apparaître au premier abord comme parfaitement hétéroclite, composé avec un art consommé du recyclage ; mais sa structure est en réalité rigoureuse, et il constitue une sorte de somme.

Il est formé de 71 poèmes :

- 37 poèmes isolés, de longueur variable

- 5 « mini-recueils » de plusieurs poèmes :

- La Chanson du Mal-Aimé

- Le Brasier

- Les Rhénanes

- Les Fiançailles

- À la Santé

La composition semble obéir à une règle d’alternance : poèmes longs / brefs, mélancolie / fantaisie, modernité / légendes

Les mini-recueils proposent une sorte de mise en abyme, chacun d’eux se rattachant à un moment de la vie du poète.

Enfin, le 1er poème, « Zone », et le dernier, « Vendémiaire », se répondent par leur longueur et par leur thème : ivresse, errance dans Paris…

Une structuration thématique plus subtile entrelace l’amour, la fuite du temps et la mort, thèmes traités sur le mode lyrique.

On peut davantage préciser les choses, grâce au schéma suivant

- De la douleur d’amour à la destinée poétique

- Un art poétique : Zone

- Fuite du temps, infidélité féminine et douleur d’aimer :

- La femme fascinante et empoisonneuse : « Le Pont Mirabeau, La Chanson du Mal-Aimé, les Colchiques

- Effusion onirique et mélancolie : « Palais, Chantre, crépuscule, Annie, La Maison des mors, Clotilde »

- Le voyage et l’errance : « Cortège, Marizibil, Le Voyageur, Marie, La Blanche Neige, Poème lu au mariage d’André Salmon, l’Adieu ».

- Le difficile chemin de la quête poétique

- La quête de l’idéal poétique à travers des figures mythiques de l’aventure : « Salomé, la Porte, Merlin et la vieille femme, Saltimbanques, Le Larron ».

- Les dangers qui menacent le poète : solitude, mort, amour : « Le Vent nocturne, Lul de Faltenin, La Tzigane, L’Ermite »

- Le Feu purificateur : « Automne, L’Émigrant de Lander Road, Rosemonde, le Brasier »

- Ultime écho des souvenirs : « Rhénanes »

De la connaissance de soi à la connaissance du monde

- Le Poète confirme sa vision du monde et de l’homme : incertitude et précarité des sentiments, solitude… « 1909, Automne malade, Hôtels »

- L’écriture est moyen d’accès à la connaissance : « Vendémiaire ».

Mais l’on peut aussi entrevoir une structure circulaire, avec des poèmes qui se répondent :

Structure d’Alcools

Ainsi, Alcools s’ouvre sur le mot « fin » (« À la fin tu es las de ce monde ancien ») et s’achève sur le mot « naître » (« le jour naissait à peine »).

La dimension autobiographique d’Alcools.

L’œuvre d’Apollinaire est toute entière nourrie par la vie, les sentiments et les rencontres d’Apollinaire ; le « je » du poète est omniprésent, et les allusions à des événements réels constantes.

Mais peut-on pour autant parler d’autobiographie au sens strict du terme, ce qui suppose – selon la théorie bien connue de Philippe Lejeune, un « pacte » entre le lecteur et l’auteur, attestant la véracité des faits rapportés. Dans le cas d’Apollinaire, n’est-on pas plus près de l’autofiction ?

Des références autobiographiques transparentes

Apollinaire fait de sa propre vie un matériau pour sa poésie, et les références sont nombreuses :

- Des lieux :de Paris au bord du Rhin évoqué dans les « Rhénanes », de « landor Road » où habitait Annie Playden, de Stavelot à la prison de la Santé, la plupart des lieux évoqués sont à la fois réels, et ont marqué un événement ou un moment de la vie du poète.

- Des dates : Songeons par exemple à « 1909 », titre de l’un des poèmes.

- Des personnes réelles : Des femmes aimées (Annie, les deux Marie) et des silhouettes presque anonymes (les femmes) du poème « Les Femmes », ou la prostituée Marizibill…

De l’autobiographie à l’autofiction

L’organisation même du poème (voir ci-dessus) n’est pas chronologique, comme on pourrait s’y attendre dans un recueil à visée autobiographique : le poète reconstruit sa vie plus qu’il ne la raconte.

Au surplus, les événements sont modifiés, transformés : cf. L’Émigrant de Landor Road : alors que dans la réalité, c’est Annie Playden qui est partie aux États-Unis, ici c’est le narrateur, figure du poète, qui s’embarque pour un voyage sans retour…

Une autobiographie poétique

Plus que les événements ponctuels d’une vie, c’est peut-être un cheminement poétique qu’Apollinaire a voulu évoquer dans Alcools – un cheminement là aussi reconstruit. Les allusions sont nombreuses, de

À la fin tu es las de ce monde ancien

à

Mes amis m’ont enfin avoué leur mépris

le poète dessine le chemin qui mène vers une poésie nouvelle ; voir encore une fois la structure du recueil.

Les images dans Alcools.

Alcools est un recueil qui témoigne des recherches esthétiques de plus en plus pointues et novatrices d’Apollinaire.

Les premiers textes montrent un usage traditionnel de l’image, métaphore ou comparaison. On peut citer « Marizibill » :

Je connais gens de toutes sortes

Ils n’égalent pas leurs destins

Indécis comme feuilles mortes

Leurs yeux sont des feux mal éteints

Leurs cœurs battent comme leurs portes

Nous avons ici une comparaison banale, presque lexicalisée : « comme feuilles mortes », rappel d’une tradition historique qui va de Rutebeuf à Verlaine ; une métaphore in praesentia, « leurs yeux sont des feux mal éteints » déjà plus originale, mais qui repose sur des sèmes communs : /lumière/, /vie/, /chaleur/ au propre comme au figuré… Enfin, un nouveau « comme » introduit une comparaison fondée sur une syllepse de sens sur le verbe « battre » : une porte bat (= claque), un cœur bat…

Puis, dans « Marie » ou « les Colchiques », l’usage de l’image se complexifie et se transforme.

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Et tes mains feuilles de l’automne

Que jonchent aussi nos aveux (« Marie », p. 55)

Ici une première image a pour thème « les mains » et phore « feuilles de l’automne » : premier niveau de comparaison ; mais le troisième vers, par le verbe « jonche » prend pour thème « nos aveux » et pour phore « les feuilles ». Un même phore renvoie donc à deux thèmes différents, l’un concret, l’autre abstrait… S’ensuit une analogie au second vers : si aveux = feuilles, automne = ? nos vies, notre histoire… La proximité phonique d' »aveux » et « cheveux » a ainsi conduit à une imbrication d’images découlant l’une de l’autre.

Dans « Les Colchiques », d’autres jeux encore apparaissent :

Le colchique couleur de cerne et de lilas

y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là

Violâtres comme leur cerne et comme cet automne […]

Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères

filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières

qui battent comme les fleurs battent au vent dément

Ici s’entremêlent des comparaisons dont les deux termes sont /les yeux/ et /les fleurs/ ; mais tantôt ce sont les fleurs qui jouent le rôle de phore (« tes yeux sont comme cette fleur-là », « tes paupières battent comme les fleurs »), tantôt c’est le contraire : « fleurs couleur de cerne », « couleur de tes paupières »… On se trouve donc devant un schéma circulaire, où les deux termes sont tour à tour comparants et comparés, exactement comme les colchiques sont « des mères filles de leurs filles »…

On retrouvera un schéma similaire à la fin de « Zone » :

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie (p. 14)

À la fin de la période, les images deviennent plus complexes et plus énigmatiques, le rapport sémantique entre le thème et le phore moins évident, mais aussi plus audacieux, plus neuf.

On peut prendre quelques exemples dans « Zone », premier poème du recueil, mais aussi le dernier écrit.

Si dans Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin, l’image tour Eiffel/bergère et ponts/moutons se laisse assez facilement décrypter, le rapport entre thème et phore est moins évident aux vers 5-6 : « la religion / est restée simple comme les hangars de Port-Aviation » ; il y a de fait un glissement de l’adjectif, celui que l’on attendrait étant « neuf » ou « moderne ».

Enfin, le poème s’achève par la célébrissime métaphore « Soleil cou coupé » : un vers couperet (c’est le cas de le dire !) et une métaphore récurrente (voir la première strophe de « Merlin et la vieille femme », p. 65) qui transforme le soleil levant, ordinairement signe de renouveau et de virilité, en une scène de décapitation.

Les objets de la modernité dans Alcools

« Les objets, les villes, les machines du monde moderne sont présents dans les poèmes d’Apollinaire, mais ce n’est ni à la manière futuriste (car il ne renie pas les êtres) ni à la manière surréaliste (il ne recherche pas la perception mentale pure) : comme le paysage rhénan ou la forêt créatrice de prestiges, ils sont élevés à la dignité d’objets lyriques, ils se font eux-mêmes source de lyrisme : tour Eiffel ou syphons enrhumés, ponts de Paris ou aéroplane, rues de Londres, de Paris ou de Prague, bas quartiers, arbres lointains, bruits et lumières, mille détails disent bien avant Calligrammes l’attachement d’Apollinaire au domaine du visible et du sensible. Domaine du devenir, dont se détourne le symbolisme idéaliste, et que le poète d’Alcools regarde parce qu’il a encore foi en la capacité de saisie et de transfiguration du réel de la part du langage poétique. »

Marie-Louise Lentengre, Apollinaire, le nouveau lyrisme, éditions J-M Place, Paris, 1996, 235p.

La religion dans Alcools

Contrairement à Reverdy ou à Max Jacob, Apollinaire n’a pas connu de conversion spectaculaire (ni d’ailleurs de « déconversion » !) ; il lui est même arrivé parfois d’exprimer un anticléricalisme à la manière de Rabelais ou des Fabliaux, ce qui ne l’empêchait pas, par ailleurs, d’exprimer une foi sincère, quoique peu orthodoxe, étayée par une solide culture judaïque et biblique.

« Zone » : une ouverture sous le signe de la religion ?

Dès les premiers vers de « Zone » (v. 5-10) éclate le thème religieux :

La religion seule est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme

L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X

Et toi que les fenêtres observent la honte te retient D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin

« Neuve », « simple », « moderne », la religion catholique semble de prime abord séduire Apollinaire ; elle lui paraît en phase avec la modernité, le monde industriel qui l’entoure ; pourtant, le vers 8 semble montrer une volonté de dérision : loin d’être « moderne », le pape Pie X fut l’un des plus réactionnaires de l’Histoire, et Apollinaire ne pouvait l’ignorer…

Dès l’abord, donc, la relation à la religion semble empreinte d’ambiguité, entre nostalgie d’une foi enfantine, et ironie.

Le second passage est plus développé ; la double image d’une piété enfantine (avec un rappel de son ancien camarade René

Dalize), et de la figure admirée du Christ, cohabite avec des symboles (le lys, la torche, l’étoile à six branches), et avec là encore une certaine dérision : le Christ « recordman du monde pour la hauteur »…

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant

Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège

Tandis qu’éternelle et adorable profondeur améthyste

Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ

C’est le beau lys que tous nous cultivons

C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent

C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère

C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières

C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité

C’est l’étoile à six branches

C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche

C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs

Il détient le record du monde pour la hauteur

Ici, la religion évoquée semble enfantine, populaire (l’enfant Guillaume est « voué au bleu » par sa mère), sentimentale et marquée par des images (couleurs – bleu, blanc, améthyste, roux…, un catéchisme traditionnel (évocation du vendredi saint et de Pâques), comparaison naïve avec « l’aviateur »… Le poète semble évoquer l’émerveillement d’une religion d’enfance, éloignée et peut-être disparue. L’écriture même semble mimer cette religion ancienne, notamment par le recours à la litanie : le présentatif « c’est » ouvre le vers huit fois de suite !

Les vers suivants (v. 42-52) apparaissent beaucoup plus complexes :

Pupille Christ de l’œil

Vingtième pupille des siècles il sait y faire

Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air

Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder

Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée

Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur

Les anges voltigent autour du joli voltigeur

Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane

Flottent autour du premier aéroplane

Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux que transporte

la Sainte-Eucharistie

Ces prêtres qui montent éternellement devant l’hostie

Ici les images sont complexes, les références nombreuses et précises, même si l’on retrouve l’image à la fois saugrenue et quelque peu irrévérencieuse du Christ-aviateur (auquel il faut cette fois ajouter le jeu de mot « voler/voleur » ! Ici de nombreux personnages semblent flotter dans l’air, comme dans les tableaux de Chagall…

- L’image du Christ-pupille : le premier vers semble contenir une sorte d’hypallage, car on attendrait plutôt « Christ pupille de l’œil »… Y a-t-il un autre jeu de mots entre « christ » et « cristallin » ? Quant au second vers, il semble introduire l’autre sens du mot « pupille » : enfant confié à quelqu’un…

- Simon le Mage (ou le Magicien) est un hérétique ; il aurait séduit la foule en s’envolant dans les airs, et Saint Pierre l’aurait fait chuter en prononçant le nom de Jésus… Il est cité par Dante dans le chant XIX de l’Enfer, première partie de la Divine Comédie.

- Énoch ou Hénoch est un patriarche, père de Mathusalem et arrière-grand-père de Noé. Il aurait vécu 365 ans avant que Dieu ne l’enlève au ciel.

- Élie est un prophète d’Israël du IXème siècle avant J-C. Il aurait annoncé le Messie, et réalisé de nombreux prodiges avant de s’envoler dans un tourbillon. Il est cité dans le Livre des Rois et dans les Évangiles.

- Apollonios de Thyane (ou plutôt de Tyane) (16-97 ap. J-C) est un philosophe néo-pythagoricien ; grand voyageur,

il mène une vie ascétique (conforme au pythagorisme) et acquiert une grande notoriété comme prédicateur. Deux siècles après sa mort, un disciple, Philostrate l’Athénien, popularise sa légende ; il prétend même qu’Apollonios aurait été capable d’ubiquité… d’où sans doute sa présence dans le texte d’Apollinaire !

Puis les références religieuses semblent s’éloigner, se raréfier : on trouve encore « La colombe esprit immaculé » (vers 62), des réminiscences d’un voyage à Chartre (septembre 1912) ou d’une visite au Sacré-Cœur de Paris (v. 82-83), une allusion à Lazare (un Lazare « affolé par le jour ») v. 100 ; puis la foi évoquée n’est plus que celle d’autres, d’étrangers, qu’Apollinaire contemple de loin : la foi naïve des émigrants (v. 121 et 123) – peut-être sont-ils juifs, car on les retrouve quelques vers plus loin « rue des Rosiers » dans le quartier juif…

Et pour finir, Apollinaire fait allusion à cet art primitif découvert notamment avec Picasso, ces « fétiches » qu’il décrit

ainsi :

« Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une

autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances. »

Religion populaire et religion savante

Une religion populaire

- L’on trouve souvent, chez Apollinaire, des allusions à des croyances, à des rites hérités de l’enfance, ou appartenant à une tradition populaire. C’est le cas par exemple dans « Le Voyageur » (p. 52) : « Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ », probablement allusion à une gravure ou à un crucifix présent dans l’auberge décrite.

- On trouve aussi, dans certains poèmes, des anges (« la Blanche neige », p. 57) ;

- Enfin, on trouve des personnages pieux, parfois de manière purement mécanique, voire superstitieuse, comme le complice du brigand Schinderhannes qui « lit la Bible » (p. 102) avant d’aller assassiner, ou encore les « Femmes » des Rhénanes qui préparent la fête du curé tout en médisant allègrement…

L’attitude d’Apollinaire témoigne alors d’un certain détachement, marqué par l’ironie, et la désinvolture : ainsi, dans l' »Aubade chantée à Laetare un an passé », p. 20, Mars, Vénus et le Grand Pan cohabitent avec Jésus-Christ… Cette étrange coexistence se retrouve dans les « Sept Épées » (Chanson du Mal-Aimé, p. 28 : les sept épées font évidemment référence aux sept douleurs de la Vierge ; mais chacune porte un nom généralement païen, et est porteuse d’une symbolique qui ne doit rien à la chrétienté.

Une religion savante : les références bibliques dans Alcools

Cependant, Apollinaire est aussi un érudit, passionné notamment par l’ésotérisme et la Kabbale ; et les allusions qu’il fait sont bien souvent très savantes et précises.

Outre de nombreuses allusions au Christ et à l’église, on peut relever dans « Zone » le nom d’Enoch et d’Élie (p. 9), et celui de Lazare p. 11 : « Tu ressembles au Lazare affolé par le jour » ; c’est un thème récurrent chez Apollinaire : on le retrouvera notamment dans « À la Santé », où il se compare à un Lazare inversé, qui entre dans son tombeau au lieu d’en sortir.

Dès le début du poème « La Chanson du Mal-Aimé », nous trouvons une allusion à l’histoire de Pharaon et de Moïse :

Nous semblions entre les maisons

Onde ouverte de la mer Rouge

Lui les Hébreux moi Pharaon […]

Je suis le souverain d’Égypte (p. 17)

Un peu plus loin, p. 19, l’allusion aux « quarante de Sébaste » fait référence au martyre de la 12ème légion d’Arménie qui, dans cette ville, refusa d’abjurer sa foi chrétienne, en 320 ap. J-C, et fut massacrée.

Le poème « Salomé », met en scène, de manière quasi parodique, l’épisode célèbre de la décapitation de Jean-Baptiste.

Citons également « Le Larron » – qui nous montre, dans une sorte de procès, le second larron condamné en même temps que Jésus, un « voleur de fruits » qui se révèle chrétien, et qui sera condamné à l’errance…

Enfin, « l’Ermite » (p. 79) donne la parole à un ermite tourmenté par ses désirs et ses visions.

Apollinaire et le judaïsme

Apollinaire n’était pas juif – contrairement à ce que prétendirent des antisémites notoires tels que Léon Daudet, ou des adversaires haineux comme l’ineffable Georges Duhamel qui le traitait de « juif levantin », mais leur étrangeté, leur culture le séduisaient ; et, lui-même d’identité incertaine et étranger en France, il se reconnaissait volontiers dans la figure du « Juif errant ». « Zone » décrit justement cette longue errance…

Le juif représente à ses yeux une victime et un bouc émissaire, et il soutiendra Dreyfus durant « l’Affaire ».

Il connaît bien les juifs ; il a longtemps fréquenté Julien Weil, ami de sa mère, puis l’érudit Molina da Silva, qui lui apprit des rudiments d’hébreu et l’initia à la pensée juive. Comme son ami Max Jacob, pas encore converti, il s’intéresse à la Kabbale.

L’on trouvera dans nos deux recueils quelques traces de cet attrait :

- Dans les Calligrammes, le mot mystérieux figurant dans « La Cravate et la montre » (p. 53), AGLA, serait un acronyme de Atha Gibor Leolam Adonaï (« Tu es puissant éternellement Seigneur » en hébreu) : c’était une formule cabalistique censée chasser les esprits malins ;

- Dans Alcools, le poème « La Synagogue » (p. 96) met en scène deux vieux juifs, Ottomar Scholem et Abraham Lœweren, comiquement colériques et l’injure à la bouche, qui s’apaisent miraculeusement en entrant dans la synagogue… Le poème s’achève par une citation dans un hébreu apparemment approximatif ; mais ce texte témoigne de la sympathie amusée d’Apollinaire à l’égard de ses personnages, peu différents finalement des « Femmes » des Rhénanes !

Conclusion et perspectives

La religion est donc pour Apollinaire, à la fois un réservoir de thèmes et de mythes, objet de nostalgie et d’ironie ; mais elle disparaît après Alcools. Dans les Calligrammes on ne peut trouver que trois minuscules occurrences – dont aucune ne révèle une implication du poète :

- Dans « Venu de Dieuze », la « Jérusalem céleste » n’est plus qu’un mot de passe allusif (p. 106)

- P. 131, « Priez pour moi Bon Dieu je suis le pauvre Pierre » est le cri d’un mourant presque anonyme ;

- p. 167, « Est-ce que Dieu voudrait mourir encore est une question énigmatique, qui clôt le poème « Souvenirs », et qui semble trouver sa mélancolique réponse p. 174 dans « Chant de l’honneur » : « Le Christ n’est donc venu qu’en vain parmi les hommes »…

L’homme nouveau né en 1914, dans « La Petite auto », semble privé de toute croyance : « je ne crois pas », répète-t-il dans « Sur les prophéties » (p. 46)…

Les femmes dans Alcools.

Les femmes sont partout, dans Alcools : de la femme aimée à la prostituée rencontrée au hasard des déambulations, de la sorcière ou de la fée à la femme très ordinaire surprise dans son quotidien, toutes les figures féminines sont ici présentes, tantôt comme interlocutrice, comme sujet principal, ou en arrière-plan.

Les femmes aimées

Annie Playden

C’est une jeune anglaise rencontrée en Allemagne, alors qu’Apollinaire était précepteur des enfants de la Vicomtesse de Milhau, en août 1901. Le poète la perd de vue un moment lorsqu’il rentre à Paris en 1902 ; il la revoit à Londres en 1903 et 1904 ; puis elle décide d’émigrer aux États-Unis. L’Émigrant de Landor Road évoque ce moment douloureux, non sans inverser les rôles (c’est le poète qui est censé partir !)

C’est probablement Annie qui inspira la « Chanson du Mal Aimé », et bien sûr « Annie » (p. 38).

Les deux Marie

Marie Dubois, la jeune fille de Stavelot

Marie Dubois, dite « Mareye »

Marie, ou Mareye (en wallon) est une jeune fille rencontrée dans la toute première jeunesse d’Apollinaire, en 1899. C’est elle qui est célébrée dans « Marie » (p. 55)

Marie Laurencin

Marie Laurencin, « La Muse inspirant le poète »

Bien différente de la fraîche jeune fille de 1899, Marie Laurencin est un peintre de renom, qu’Apollinaire rencontra en 1908, et avec qui sa liaison durera jusqu’en 1912 ; elle est donc la figure dominante d’Alcools, et on la retrouve également dans les Calligrammes, lorsqu’il lui dit un adieu définitif après le départ de la jeune femme en Espagne. Le « Pont Mirabeau » et « Cors de chasse », chacun à une extrémité d’Alcools, expriment la mélancolie et le sentiment d’abandon du poète.

Les femmes légendaires et tragiques

Au-delà des femmes aimées, bien des figures de femmes peuplent Alcools, issues notamment des légendes germaniques, mais aussi de la Bible (« Salomé », p. 62 ou Lilith, p. 81), ou de l’Histoire (Clotilde, fille de Clovis, mais peut-être ici simple passante mystérieuse, p. 47).

Elles prennent aussi l’horrible figure d’une vieille femme, cruelle métamorphose de la fée Viviane (« Merlin et la vieille femme », p. 65) ; citons aussi la Sphynge, Mélusine, Eurydice « l’ombre infidèle »…

Les femmes ont souvent aussi le pouvoir de prédiction, comme « la Tzigane » (p. 78).

C’est sans doute dans les « Rhénanes » que l’on trouve le plus souvent l’image de la femme-sorcière ou fée : les dames de « Mai », les « sept femmes » de « Nuit rhénane » évoquant déja les « nixes nicettes aux cheveux verts et naines » d' »Automne malade » (p. 132), la « Loreley » directement inspirée par Brentano et Heine…

Toutes ces femmes ont en commun d’être à la fois malheureuses, incapables d’aimer, liées à la mort, et finalement dangereuses.

On peut songer aussi à cette figure de femme idéale, dans « 1909 », si parfaite que sa beauté fait peur (p. 124)…

Les femmes du peuple, les prostituées

Dès le poème « Zone », elles sont présentes :

« Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant

Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant »

Elle est la fille d’un sergent de ville de Jersey

Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées

J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre

J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche

On retrouve cette figure, à la fois attrayante et pitoyable, dans « Marizibill » (p. 51), et dans »1909″ (p. 124) :

J’aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes »

Plus opulente, mais tout aussi immorale, « Rosemonde », figure de mère maquerelle, dans « Palais » (p. 34) et dans « Rosemonde » (p. 88).

Loin de la prostituée, on trouve aussi de simples femmes du peuple, qu’Apollinaire observe avec une sympathie teintée d’ironie, par exemple dans « Les Femmes », à la fin des Rhénanes : sept ou huit femmes vaquent à leur couture tout en devisant, partagent un plantureux goûter, puis se remettent à leur tâche ; à travers leurs paroles, on devine des femmes très pratiquantes mais peu portées sur la spiritualité, préoccupées des potins du village et de leurs propres tracas quotidiens…

Le corps féminin

Le corps féminin est très présent dans l’imaginaire du poète, mais c’est souvent un corps démembré, disséminé, dans un fétichisme souvent angoissant.

- Les yeux, dont le regard envoûte, yeux tremblants (Lorelei), regard qui empoisonne : dans les « Colchiques », les cernes sont associés à la fleur mortelle.

- Ongles et paupières sont souvent arrachés, comparés à des pétales.

- Les mains sont souvent arrachées, coupées (voir p. 105, par exemple)

- Les cheveux, toujours longs, souvent tordus, liés à l’eau… (« Nuit Rhénane », « Loreley »)

- Le sang des femmes, souvent symbole de souillure ; on peut faire référence à la première version de « Zone » :

« aujourd’hui je vais dans Paris les femmes sont ensanglantées j’ai peur de tout leur sang leurs menstrues coulent dans les ruisseaux l’air est infecté l’haleine des femmes est fétide et leur voix est menteuse »

Mais le corps féminin est ambivalent ; le nu – comme en peinture – fascine : pensons aux « corps blanc des amoureuses« , à « l’arlequine nue » de « Crépuscule » (p. 37), aux « poétesses nues » de « L’Ermite » (p. 83), à la « neige semblable aux femmes nues« du « Poème lu au mariage d’André Salmon » (p. 59)

Mais c’est peut-être la femme morte qui fascine le plus, d’Ophélie (p. 59) aux femmes mortes de la « Rhénane d’automne » ou de la « Maison des morts » (p. 40).

Conclusion

Les figures féminines sont donc multiples dans Alcools : réalistes, voire prosaïques, et mythiques ; réelles et imaginaires, positives et séduisantes, mais bien plus souvent dangereuses et cruelles ; présentes, mais plus souvent encore absentes, et cruelles par leur absence même…

Mais au travers d’elles, c’est Apollinaire lui-même qui se présente à nous – sous la figure du « Mal-Aimé ».

Calligrammes (1918)

| Textes expliqués | Synthèses |

de Et moi aussi je suis peintre aux Calligrammes : histoire du recueil

Une légende funeste entoure les Calligrammes, selon laquelle Apollinaire, blessé et diminué, aurait

« raclé les fonds de tiroir » et publié à la va-vite un recueil mal ficelé, dans l’ordre chronologique de

sa composition. Or tout cela est faux.

En 1989, la Bibliothèque Nationale a reçu un don important, dit le « don Poissonnier », qui a permis de reconstituer la genèse de l’œuvre. Et l’on s’est aperçu que les Calligrammes avaient été soigneusement écrits et préparés, et qu’Apollinaire avait tiré parti des circonstances terribles de sa

publication.

Et moi aussi je suis peintre.

Les premiers Calligrammes ont été écrits d’avant la guerre : ainsi, « Lettre-Océan » date du 15 juin 1914. Dès cette époque, Apollinaire avait envisagé de publier les poèmes de forme calligrammatique, sous le titre Et moi aussi je suis peintre, accompagné d’un portrait du poète par Giorgio de Chirico, portrait prémonitoire dit « l’homme-cible ». Limité à 200 exemplaires numérotés, ce tirage regroupait :

- « Voyage »

- « Paysage animé » (qui deviendra « Paysage », p. 27)

- « Cœur, couronne et miroir »

- « Lettre-Océan »

- « La Cravate et la montre »

Tous sont dédiés à son frère Albert, alors au Mexique ; un fac-simile a été publié en 1987 par les Éditions Sébastien Gryphe.

Giorgio de Chirico, Portrait de Guillaume Apollinaire, 1914, huile et fusain sur toile, M. N. A. M., Paris

Ce portrait semble comme une anticipation. En 1916, Guillaume Apollinaire, alors dans les tranchées, est gravement blessé d’un éclat d’obus à la tempe gauche. Un cercle (celui de la trépanation ?) apparaît sur la silhouette figurant au second plan comme une cible dans un stand de tir. Au premier plan, le buste rappelle Orphée, prince des poètes, accompagné de ses attributs, le poisson et la conque, tracés au fusain. Ses lunettes noires marquent la cécité, associée à la sagesse dans la mythologie grecque. Guillaume Apollinaire serait ainsi l’incarnation de la sagesse en poésie.

L’achevé d’imprimer date du 10 août 1914 : la guerre interrompt brutalement le projet.

Case d’Armons

Ce recueil au titre énigmatique ( les « cases d’armons », sur la voiture-caisson d’une batterie d’artillerie, servent au rangement des sacs d’hommes montés, c’est-à-dire à cheval) a été entièrement rédigé en 1915, alors qu’Apollinaire se trouvait engagé : les conditions matérielles de la publication sont d’ailleurs mentionnées dans l’édition définitive des Calligrammes (p. 83).

La première édition à 25 exemplaires de Case d’Armons a été polygraphiée sur papier quadrillé, à l’encre violette, au moyen de gélatine, à la batterie de tir (45e batterie, 38e Régiment d’artillerie de campagne) devant l’ennemi, et le tirage a été achevé le 17 juin 1915.

À ce moment, le poète est en proie à un sentiment qui ne le quittera plus : la peur que ses poèmes, dont il ne peut garder copie, disparaissent. Il tente alors de les préserver par tous les moyens, publication, envoi en double à Lou et à Madeleine…

En même temps, les conditions même de publication, par simple duplication, permettait toutes les audaces, l’écriture n’étant pas limitée par les contraintes de la typographie : les lettres à Madeleine, éditées sous le titre de Tendre comme le souvenir donnent une idée de cette liberté.

Poèmes de guerre, automne 1916

Dès le 30 juillet 1915, Apollinaire pense à publier un recueil à partir des poèmes qu’il a adressés à ses amis, à Lou et à Madeleine. Lou ne les lui rendra jamais (ils seront publiés à titre posthume sous le titre Poèmes à Lou) ; en revanche, Madeleine lui adresse copie de ceux qu’elle a reçus.

Après sa blessure à la tête, en mars 1916, Apollinaire, rentré à Paris, tente de mettre sur pied un recueil qui regrouperait tous ses poèmes écrits après Alcools : les Calligrammes d’ Et moi aussi je suis peintre, Case d’Armons, et les poèmes encore inédits envoyés à ses différents destinataires. Mais ce projet n’aboutit pas : outre les difficultés matérielles dues à la guerre (pénurie d’encre, de papier…) s’ajoute l’absence des ouvriers typographes qualifiés, partis au front ; or l’édition des poèmes calligrammatiques présente des difficultés insurmontables à qui ne maîtrise pas parfaitement le métier.

Calligrammes

Pourtant, dès le mois de mars 1917 est lancée une souscription pour un volume qui s’appellera Calligrammes. À ce moment, le sous-titre porte les dates « 1913-1917 » (et non 1916 comme dans la version définitive), et l’ordre des parties n’est pas encore fixé. Le projet des Poèmes de guerre n’ayant pas abouti, le poète a réussi à convaincre le Mercure de France de publier un ensemble beaucoup plus ambitieux, dont le titre vient tout juste d’être trouvé.

Malheureusement, les épreuves envoyées au poète en juillet 1917, avec plusieurs mois de retard, sont impubliables, car pleines de fautes ; devant ce massacre, Apollinaire, toujours taraudé par la crainte de les perdre, extrait quelques poèmes de l’ensemble et les donne à des revues, notamment Nord-Sud ; pendant ce temps, il s’efforce de corriger les épreuves. Il en modifie quelque peu l’organisation.

Fin 1917, Apollinaire produit enfin une maquette, avec des ciseaux et de la colle, en utilisant un jeu d’épreuves. Le projet s’est considérablement enrichi ; le poète a pris le parti, inédit à l’époque, de laisser manuscrits un certain nombre de poèmes, simplement « clichés » ; il nous laisse alors l’émouvant témoignage de sa graphie.

Le recueil peut – enfin ! – paraître le 15 juillet 1918.

Pour conclure, laissons la parole à Claude Debon, dans son beau commentaire des Calligrammes

(Gallimard, collection « Foliothèque », 2004, p. 106 :

« Il faut donc renoncer à penser qu’Apollinaire aurait composé son recueil « spontanément », simplement et comme sans y toucher. En réalité, il a dû modifier constamment ses intentions, en fonction des circonstances, s’adapter aux mauvaises conditions du moment, surmonter les obstacles et aller jusqu’à en tirer l’occasion d’innover en profondeur, avec les clichés entre autres. Chemin faisant, il a également fait des découvertes non sans importance : car le titre de Calligrammes ne date que de 1917, celui d' »Ondes » aussi – détails qui manifestent au moins la vivacité du génie créateur d’Apollinaire après sa blessure […] »

Le caractère autobiographique des Calligrammes

Une construction qui reconstruit une histoire personnelle

Sous-titre : « poèmes de la paix et de la guerre » ; « Ondes » rassemble les poèmes de la paix ; les autres sections suivent chronologiquement l’histoire personnelle d’Apollinaire.

Nous avons vu dans le chapitre précédent le soin qu’Apollinaire a apporté à la composition de son recueil ; ainsi, dans les poèmes de la paix, « Ondes », le poème « ombre » date de 1917 : il y a donc bien eu un effort de reconstruction, dans un but autobiographique.

Ondes

Composée de 16 poèmes, dont 6 de forme calligrammatique, « Ondes » regroupe les poèmes de la paix (même si certains ont été composés en pleine guerre). Beaucoup sont dédiés à son frère Albert, alors au Mexique (il est fait allusion à la révolution mexicaine).

Étendards

« Étendards » regroupe 9 poèmes, dont six sont des calligrammes, ou en contiennent ; c’est l’entrée en guerre. « La petite auto », curieusement datée du 31 août au lieu du 31 juillet, relate un événement réellement vécu par Apollinaire et son ami André Rouveyre le jour de la mobilisation générale.

Apollinaire a tenté de s’engager dès le début du conflit ; mais, suspect parce qu’étranger, il a dû attendre novembre 1914 pour voir sa demande acceptée. Il fait alors ses classes à Nîmes, où Lou vient le rejoindre ; mais la jeune femme joue à vrai dire avec les sentiments du poète, et ne tardera pas à s’éloigner. Les poèmes « À Nîmes » et « C’est Lou qu’on la nommait » en témoignent.

Apollinaire est ensuite envoyé comme « 2ème cannonier conducteur » près du front… L’ensemble peut sembler joyeux et cocardier ; mais des failles montrent déjà l’angoisse de la mort – les premiers morts de la guerre, parmi les écrivains, ont dû frapper Apollinaire : Péguy, dès le 5 septembre 1914, Alain-Fournier, le 22 septembre… « La Colombe poignardée et le jet d’eau » introduit une note funèbre ; quant à « Ombre », écrit en 1917 mais introduit ici, il exprime la crainte :

« Vous voilà de nouveau près de moi

Souvenirs de mes compagnons morts à la guerre… »

« Cases d’Armons »

Nous avons vu plus haut comment a été composée cette partie, qui constituait un recueil à elle seule.

Le 4 avril 1915, le poète est enfin envoyé au front ; mais il sert dans l’artillerie, à plusieurs kilomètres des tranchées. Le 10 avril, il est nommé agent de liaison ; il affronte de plus près le danger, mais rentre régulièrement au bivouac. Il peut donc découvrir une nature quasi encore inconnue, au printemps (il ne l’a vue qu’à Stavelot, en Wallonie, avant la guerre). Et surtout, il peut écrire, de la manière la plus libre… Si la mort rôde, l’ennemi, lui, reste invisible.

« Lueurs des tirs » et « Obus couleur de lune » : au cœur de la guerre.

Le 25 juin 1915, la 45ème batterie du régiment est envoyée dans la région des Hurlus ; en août, Apollinaire est promu au grade de maréchal des logis ; en septembre et octobre, il se trouve dans la terrible bataille de la Marne ; le 18 novembre, il quitte l’artillerie pour l’infanterie, avec le grade de sous-lieutenant. C’est l’entrée véritable dans l’enfer des tranchées.

Ces deux parties se trouvent sous le signe de la rupture :

- Les septs premiers poèmes de « Lueurs des tirs » sont un adieu à Marie Laurencin, alors mariée à un allemand et réfugiée en Espagne ;

- Le poète se resserre autour de la figure de Madeleine, présente dans 5 poèmes sur les 8 restants de « Lueurs des tirs ».

Tous les poèmes de ces deux parties correspondent à la période entre août 1915 et février 1916, c’est-à-dire à la pire période de la guerre vécue par Apollinaire. Beaucoup ont été écrits avant son passage dans l’infanterie : après, il n’a plus le temps, ni peut-être l’envie d’écrire. Le poète doit faire face à un danger toujours plus oppressant, et à des responsabilités de plus en plus lourdes : le 9 décembre, il lègue tous ses biens à Madeleine, persuadé qu’il n’en reviendra pas.

« La Tête étoilée »

La dernière partie fait évidemment allusion à sa blessure, même si seuls trois poèmes lui sont postérieurs ; les autres sont encore des poèmes « en guerre ».

Blessé à la tempe droite par un éclat d’obus le 17 mars 1916, il est trépané en mai, et sera déclaré inapte le 11 mai 1917 ; il est physiquement affaibli, à la fois par sa blessure, et les poumons atteints par les gaz asphyxiants.

Des éléments de réel : noms propres, collages et véritables cartes postales, lieux précis…

Contrairement à Reverdy, Apollinaire n’a pas l’obsession du secret ; il multiplie au contraire les signes faisant référence au réel, à des personnes ou à des lieux précis. Comme Alcools, les Calligrammes racontent son histoire.

Les dates

L’on a pu reconstituer les épisodes de la composition du recueil, ainsi que la date d’écriture de la plupart des poèmes ; mais certains comportent des dates dans leur texte même – un moyen simple d’authentification. C’est le cas du « Musicien de Saint Merry » (p. 48) : « Le 21 du mois de mai 1913« , de la « Petite auto » déjà signalée : « Le 31 du mois d’août 1914« (p. 67), de « 1915 », de « 14 juin 1915« , et, plus vague, de « La Nuit d’avril 1915« (dont le titre même est une date »). On retrouve une date dans le texte, dans « Désir » (p. 129) : « Nuit du 24 septembre« .

Toutes ces dates correspondent à des références personnelles d’Apollinaire, même celle de la « Petite Auto » (c’est peut-être même pour cela qu’il a changé la date, pour éviter que celle-ci ne renvoie à l’Histoire…)

Une exception cependant : « Dans ce jour d’août 1915, le plus chaud de l’année« (p. 141) qui, dans un poème qu’il vaudrait peut-être mieux oublier, célèbre l’entrée en guerre de l’Italie, et exprime sans nuances la germanophobie de son auteur.

Des lieux plus ou moins précis

Les lieux ont la même fonction « réalisante » et auto-biographique : voir le début de « Lettre-Océan », « j’étais au bord du Rhin quant tu partis pour le Mexique« , qui prend même la forme d’un récit, ou encore « je pris le boulevard Saint-Germain« (« Un fantôme de nuées », p. 54) ; « la Petite auto » raconte avec précision un trajet en voiture entre Deauville et Paris, le jour même de la mobilisation générale ; « À Nîmes » fait allusion à cette ville où le poète fit ses classes, et eut la surprise de voir Lou, qu’il croyait indifférente, venir le rejoindre.

Puis la guerre prend toute la place, et les lieux mentionnés deviennent ceux du soldat Apollinaire : « de la batterie de tir », « Échelons » (c’est l’endroit où il se tenait), « Venu de Dieuze » (une bourgade près du front), « Dans l’abri-caverne », ou encore « Chant de l’horizon en Champagne »… Notons aussi cet « ALLO LA TRUIE », référence à un petit bois réel, mais aussi, évidemment, jeu et calembour…

Les noms propres

Ils sont relativement nombreux, et font tous référence à des amis proches d’Apollinaire, ou à des femmes aimées ; on les trouve dans le titre, le corps même du poème, parfois même en dédicace (Nous laisserons de côté ici ce dernier aspect).

- « Bonjour mon frère Albert à Mexico » (Lettre-Océan, p. 44)

- son propre nom, « Guillaume Apollinaire », au cœur du Calligramme « Cœur, couronne et miroir » p. 60

- « la petite auto de Rouveyre », p. 67

- « le bon chanteur Giraut » dans « À Nîmes p. 72-73 ;

- Les jeunes filles d’Alcools, dont Annie et Marie, p. 74

- « Mon cher André Rouveyre » dans « Veille » (p. 77)

- Lou, p. 79

- « Je lègue à l’avenir l’histoire de Guillaume Apollinaire / qui fut à la guerre et sut être partout », « Merveille de la guerre », p. 138

- Madeleine, p. 172 – dans un assez laborieux exercice lyrique, au moment où l’amour s’éteint…

Les collages

Inspirés par les collages de Picasso et Braque – l’inclusion d’objets réels, bouts de tissus, coupures de journaux… dans le tableau – Apollinaire aura également recours à cette formule, à plusieurs reprises dans les Calligrammes.

Citons par exemple des cartes postales découpées (« Lettre-Océan », « carte postale » qui est le verso d’une carte dont « 1915 » est le recto, ou encore, dans « Du Coton dans les oreilles », l’inscription bien réelle, humoristique, Les Cénobites tranquilles.

Proches de cette technique, et du « cut up », le collage de fragments de conversations que l’on retrouve dans « Lundi rue Christine » ou « les fenêtres » ; mais ici, c’est plutôt à une dilution du « je », devenu locuteur inassignable, que l’on assiste, c’est-à-dire au contraire à une disparition du « je » autobiographique…

L’usage du collage peut donc avoir deux conséquences opposées : ou bien tenir lieu de garant de réalité, conformément au « pacte autobiographique » classique, ou bien, au contraire, permettre au « je » de s’éclipser.

Un témoignage longtemps ignoré sur la Grande guerre

Mais l’essentiel de l’aspect auto-biographique réside dans les Réalia : le témoignage direct, précis, du vécu des soldats pendant la Grande Guerre, un témoignage peu souvent cité, occulté par d’autres récits en prose, plus transparents parce que purement narratifs, ou plus conformes à l’attente du lecteur, détourné des Calligrammes par la position mal comprise d’Apollinaire sur la guerre (voir ci-dessous, « Apollinaire et la guerre »).

Apollinaire et la guerre

Apollinaire se distingue de bien d’autres écrivains qui ont vécu la Grande Guerre et ont porté témoignage, essentiellement sur deux points :

- Loin de considérer que l’horreur de la guerre peut être incompatible avec la poésie, Apollinaire témoigne de manière poétique, poursuivant ses recherches formelles, trouvant même, durant l’année 1915, au cœur du conflit, une liberté inédite, comme en témoigne l’écriture et la publication de Case d’armons.

- Par ailleurs, il ne condamne pas la guerre, même s’il en éprouve l’horreur ; il verse même, parfois, dans des couplets nationalistes et germanophobes frisant la pure propagande ; et certains de ses textes, comme « l’Adieu du cavalier » (avec son fameux incipit « Ah Dieu que la guerre est jolie« , ou « Merveille de la guerre » (mais l’on ne s’est pas avisé qu’il s’agissait de la « merveille » au sens médiéval du terme, plus proche de l’épouvante que de l’émerveillement) ont détourné de lui les lecteurs, et parfois laissé ses amis perplexes…

Un témoignage de première main

Apollinaire nous offre pourtant un témoignage de premier ordre sur cette guerre qu’il a vécue de l’intérieur, et qui a fini par le tuer.

Le témoignage devient plus précis – et plus terrible – à mesure que le poète se rapproche du front. Après une certaine euphorie, perceptible dans « 2ème canonier conducteur », par exemple, Case d’Armons multiplie les détails concrets, angoissants. Ce sont, par exemple, les moyens dérisoires pour se protéger des gaz :

« Pour lutter contre les vapeurs

les lunettes pour protéger les yeux

au moyen d’un masque nocivité gaz

un tissu trempé mouchoir des nez

dans la solution de bicarbonate de sodium[…] »

(« SP », p. 85) ; un peu plus loin, p. 95, il parle des « espoirs d’une armée qui halète »…

Ou encore la censure, ou l’ignorance du soldat, qui ne voit jamais l’ennemi :

« On ne peut rien dire

Rien de ce qui se passe

Mais on change de secteur

(« 14 juin 1915 », p. 93)

Mais c’est surtout à partir du moment où il se retrouve dans les tranchées que son témoignage devient plus explicite encore. Ainsi, « le palais du tonnerre » décrit une tranchée, ses boyaux étroits, ses rats, sa construction de bric et de broc, sa chambrée… ; « Dans l’abri-caverne » (un terme technique désignant l’abri du fantassin, sous six mètres de terre) il livre le désarroi du soldat confronté à l’ennui et à la solitude, au fond de son trou ; et dans « Du coton dans les oreilles », c’est l’extrême violence des attaques qui est suggérée.

C’est toute la violence de la guerre qui fait irruption dans les Calligrammes, mais aussi tout un vocabulaire précis, des détails quotidiens : des « abeilles » (éclats d’obus) au « boute-selle » (sonnerie indiquant au cavalier qu’il doit seller son cheval, donc partir), du « cagnat » (abri de l’artilleur) aux « cases d’armons », à l’échange codifié du mot de passe (« Venu de Dieuze »)…

Le patriotisme d’un « métèque »

On ne peut certes passer sous silence l’aspect cocardier, quasi caricatural, présent dans certains poèmes – même si l’époque voulait cela.

Peut-être faut-il simplement se replacer dans la situation d’Apollinaire lui-même : de naissance étrangère, il a beaucoup souffert de la xénophobie ambiante dans l’avant-guerre ; probablement a-t-il été blessé par les attaques virulentes de la presse lors de l’affaire de 1911 ; l’humiliation ressentie a certainement été renforcée par certaines réactions, ouvertement racistes (celle de Georges Duhamel, par exemple) lors de la publication d’Alcools en 1913.

Ajoutons qu’il lui a fallu quatre mois pour obtenir que son engagement dans l’armée française soit accepté…

On peut comprendre ainsi son soulagement et sa joie lorsque l’Italie, sa patrie d’origine, est entrée en guerre aux côtés des Alliés !

La guerre et le désir : une érotisation de l’horreur

Apollinaire en artilleur

Nous nous appuierons pour cette analyse sur l’article de Raymond Jean, « Apollinaire », dans Lectures du Désir, Éditions du Seuil, 1977, pp.107-141.

L’on peut constater en effet, qu’il existe, chez Apollinaire, une réelle fascination face au spectacle extraordinaire de la guerre, ses lumières, ses explosions ; « Merveille de la guerre » est ici bien caractéristique, avec son lexique de la lumière, de la beauté… Mais Raymond Jean, qui tient à tout prix à déceler « l’aliénation » d’Apollinaire, et à la condamner, ne voit pas toute l’ambiguïté de ce texte, où l’émerveillement côtoie la mort, comme dans la « merveille » médiévale…

Nous renvoyons également à l’article de Sylvain Rhéault, « Apollinaire aime la guerre« , à l’université de Régina. On peut le retrouver ici : aller sur « recherche » et taper « Rhéault ».

La douleur et la peur

La souffrance du poilu et la compassion de l’officier Apollinaire

Cependant, même si Apollinaire approuve cette guerre, en apprécie la lumière et la violence, et célèbre une certaine « masculinité », il n’en éprouve pas moins la douleur des poilus, la sienne propre, et, en tant qu’officier, celle de ses hommes. Ce n’est pas pour rien qu’à deux reprises revient l’image de la « colombe poignardée », ce pigeon particulier muni d’une tache rouge au cou, mais qui est aussi la métaphore du poète.

Gallicolumba luzonica ou colombe poignardée

Voir par exemple « Ombre », qui montre la mort omniprésente ; d’autres évoquent l’attaque des gaz, ou encore l’ennui et le sentiment de vide (« dans l’abri-caverne »)

Mais Apollinaire est aussi capable de compassion à l’égard des autres – tous les autres. « Les soupirs du servant de Dakar » donne la parole à un soldat sénégalais, et peut être considéré comme un des tous premiers poèmes de la « Négritude », en même temps qu’une prise de position anti-colonialiste et surtout anti-raciste :

« Je suis soldat français on m’a blanchi du coup […]

Pouquoi donc être blanc est-ce mieux qu’être noir« (p. 98)

La mort omniprésente

« Et puis nous sommes tant et tant à être nos propres fossoyeurs« écrit Apollinaire dans « Océan de terre ».

La mort est partout, angoisse constante, parfois exprimée avec sarcasme :

« Car on a poussé très loin durant cette guerre l’art de l’invisibilité« « Il y a », p. 149.

Les femmes dans Calligrammes

Alors que Calligrammes est pour l’essentiel un texte écrit pendant et sur la guerre, il semble, tout comme Alcools, saturé de femmes.

« Ondes »

Les femmes sont tout d’abord présentes dans « Ondes », ce qui est normal puisqu’il s’agit des poèmes de la paix.

Si, dans « Sur les prophéties », on trouve la femme prophétesse, savante (p. 46), la plupart du temps la figure féminine n’est réduite qu’à de simples silhouettes anonymes, simples prénoms (« Tircis », « Agla » dans « La Cravate et la montre », silhouette parfois romanesque dans « Les Fenêtres » p. 25 :

« Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises »

ou, dans le même poème, p. 28 :

« Une femme belle et vermeille

elle y gisait assassinée »

ou encore, p. 38 (« Arbre ») :

« Une femme mince déguisée en homme

Intelligence, car voilà ce que c’est qu’une femme intelligente »

Souvent, c’est une véritable foule de femmes qui se presse dans le poème, p. 37 (« cette foule de femmes au marché ») ou dans « Le Musicien de Saint-Merry », où Apollinaire reprend la légende allemande du « Charmeur de rats de Hammeln » – mais ce sont des femmes, et non des enfants, que le musicien entraîne vers le néant.

Le couple demeure quasi absent d’ « Ondes » : dans « Paysage », le dernier calligramme représente un homme (le poète?) écartelé, et le texte dit : « Amants couchés ensemble vous vous séparez mes membres » : une figure bien inquiétante du couple !

Peut-être aussi le « tu » de la seizième strophe de « Collines », p. 31, est-il celui de la femme aimée : « Regarde la bague à ton doigt ».

« Étendards »

Dans cette première section de l’entrée en guerre, les femmes se font moins nombreuses, mais leur évocation plus précise.

Le poète semble écartelé entre « la colombe » (mais celle-ci est « poignardée) et « le jet d’eau », la féminité de la paix et la virilité de la guerre, pour laquelle il opte finalement. La femme devient alors la figure traditionnelle de la prostituée, « fille à soldats » (vers satiriques de « 2ème canonier conducteur), où apparaît une « putain de Nancy » qui donne la vérole à toute l’artillerie, ou, à l’inverse, la figure allégorique de la Victoire.

Mais c’est une femme bien réelle qui domine le passage, Lou, l’incontrôlable Louise de Coligny-Châtillon, venue, après l’avoir abandonné, retrouver Apollinaire à Nîmes pour quelques jours torrides, avant son départ définitif. Lou représente d’abord la fascination pour une sexualité libre et heureuse : p. 70, où il célèbre son « nez », et surtout p. 71, dans « Fumées » :

« Des fleurs à ras du sol regardent par bouffées

Les boucles des odeurs par tes mains décoiffées

où gravite l’azur unique des fumées

Où plus doux que la nuit et plus pur que le jour

Tu t’étends comme un dieu fatigué par l’amour

Tu fascines les flammes

Elles rampent à tes pieds

Ces nonchalantes femmes

Tes feuilles de papier ».

La femme est ici magnifiée par l’absence. Mais bien vite, Lou, la cruelle, est congédiée : « C’est Lou qu’on la nommait » dit le titre d’un poème, p. 79 ; le poète prend définitivement le parti de la guerre.

Cases d’Armons

Apollinaire désormais est au front ; il continue d’écrire à Lou, mais il a aussi rencontré Madeleine, dans un train, au retour d’une permission ; il est donc à la fois entre deux femmes – absentes – et privé de femmes.

Absentes, les femmes ne sont plus que des silhouettes :

« Et le long du canal des filles s’en allaient » (p. 89)

«Une femme qui pleurait » (p. 91)

Elles sont même victimes de la guerre, lorsque le « Servant de Dakar » évoque sa mère ou sa sœur, et le sort réservé aux femmes :

« J’ai connu l’horreur de l’ennemi qui dévaste

le Village

viole les femmes

Emmène les filles » (p. 98)

Pour le poète, l’amour n’est plus qu’un souvenir, à la fois réconfortant et douloureux : il l’évoque dans « Vers le Sud » :

« Un rossignol meurtri par l’amour chante sur

Le rosier de ton corps dont j’ai cueilli les roses

Nos cœurs pendent ensemble au même grenadier

Et les fleurs de grenade en nos regards écloses

En tombant tour à tour ont jonché le sentier »

Dans « Fête », l’explosion d’un obus lui rappelle celle du désir :

« IL SUT AIMER

quelle épitaphe » (p. 101)

et l’on retrouve la même nostalgie dans « Les Saisons » (p. 104)

« L’amour blessait au cœur les fous comme les sages »

ou p. 107 (« La nuit d’avril 1915) :

« Un amour qui se meurt est plus doux que les autres »…

Lou et Madeleine sont pourtant présentes au travers de leur correspondance ; non sans quelque duplicité, le poète écrit aux deux à la fois, parfois même dans le même poème. Ainsi, « Madeleine » p. 103, s’adresse à la jeune femme du train ; mais dans « Oracles », la « bague » fait allusion à un cadeau de Madeleine, et le sifflet, à un envoi de Lou : « Multiplication de l’amour », écrit Apollinaire…

Lueurs des tirs

Écrits entre le 25 juin et le 18 novembre 1915, les poèmes de cette partie sont au nombre de 15. Les sept premiers sont un adieu à Marie Laurencin qui, à ce moment-là, mariée à un Allemand, se trouvait en Espagne. L’on y retrouve les thèmes de l’exil de la femme, de l’éloignement, et de l’indifférence. Ainsi, dans le fameux poème qui valut tant de critiques à Apollinaire, « L’Adieu

du cavalier », (et son Ah ! Dieu que la guerre est jolie), s’exprime surtout l’indifférence de la femme :

« Adieu ! voici le boute-selle

Il disparut dans un tournant

Et mourut là-bas tandis qu’elle

Riait au destin surprenant.«

De la page 121 à 127, on trouve des poèmes épistolaires adressés à Madeleine Pagès : « Photographie » célèbre la beauté de la jeune fille ; « L’inscription anglaise » rappelle un détail biographique :

« Et cette petite voyageuse alerte inclina brusquement la

tête sur le quai de la gare à Marseille »

« Dans l’abri-caverne », « Fusée » et « Désir » sont des lettres d’amour adressées à Madeleine, alternant des évocations de la guerre, et des fragments de discours amoureux.

Obus couleur de lune

Cet ensemble de 10 poèmes est lié au précédent ; Madeleine y est toujours présente. On y retrouve, essaimées çà et là, des expressions de la nostalgie : dans « À l’Italie », ode à l’allié entré en guerre, citons les vers suivants :

« Il y a des patelins pleins de femmes

Et près de toi m’attend celle que j’adore« (p. 145) ;

Dans « La traversée » Apollinaire évoque Port-Vendres, et « Tes yeux » ;

Le poème « Il y a », p. 148, commence par le vers :

« Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée »

Enfin, « L’Espionne » est peut-être un portrait de Madeleine, et « Simultanéités » évoque à deux reprises les cheveux noirs de la jeune femme… et c’est à peu près tout. On conviendra que c’est peu…

En revanche le monde semble se repeupler de figures féminines : dans « Merveille de la guerre », Apollinaire décrit, non sans humour noir, les fusées éclairantes comme des « femmes » : « Ce sont des dames qui dansent« (p. 137) ; songeons aussi aux « patelins pleins de femmes d’ « À l’Italie », aux femmes de Mexico citées dans « Il y a » (p. 149)…

« Le Chant d’amour » (p. 15) célèbre l’universalité du désir, mais la figure de Madeleine en est curieusement absente, comme d’ailleurs de toute la suite de cette section.

La Tête étoilée