William Faulkner en 1954 ; Carl van Vechten [Public domain], via Wikimedia Commons

| Biographie Bibliographie |

La composition du roman Petite chronologie des Compson |

Les dialogues dans Le Bruit et la Fureur | Le roman de la dépossession |

| La géographie dans Le Bruit et la Fureur | Chevaux et... chevaux-vapeur dans Le Bruit et la Fureur | Les Compson avant et après le roman | |

| Les relations familiales dans le roman. | Le problème Noir dans Le Bruit et la Fureur | Temporalité et mémoire dans Le Bruit et la Fureur | Textes expliqués |

William Faulkner, de son vrai nom William Cuthbert Falkner , naît le 25 septembre 1897 à New Albany, dans le Mississipi, un des États du Sud parmi les plus racistes. Son père était un homme falot, écrasé sans doute par la personnalité de son propre grand-père, le colonel William Clark Falkner, héros de la Guerre de Sécession, et qui ne tarda pas à sombrer dans l'alcoolisme. Sa mère, plus cultivée, fut la première lectrice du jeune William, mais, austère protestante, elle ne manifestait guère de tendresse ; ce rôle fut dévolu à "Mammy Carlie", la nourrice noire, qui devint le modèle de Dilsey Gibson, dans Le Bruit et la Fureur.

En 1917, lors de l'entrée en guerre des USA, le jeune homme tenta sans succès de s'engager dans l'aviation américaine,

puis dans l'aviation britannique ; mais la guerre s'acheva avant qu'il y parvienne. Il mena alors une vie de bohème, publiant

quelques vers sous le nom de plume de

Le roman est composé de quatre grandes parties, avec quatre narrateurs différents.

Cette première partie est constituée d'un monologue intérieur de Benjy, autrefois appelé Maury, un idiot ; il a 33 ans (c'est le jour de son anniversaire) ; au discours tenu sur le présent s'entremêlent une cinquantaine de fragments d'époques antérieures.

La seconde partie est prise en charge par Quentin, le frère de Benjy ; il soliloque en attendant de se suicider. Cette partie, datée de dix-huit ans avant la première, et le geste dramatique qui s'ensuivra, sont évoqués dans la première partie.

C'est Jason, le troisième fils, "Le premier Compson sain d'esprit" comme le dit ironiquement Faulkner, personnage particulièrement pitoyable et odieux, qui prend la parole.

C'est la seule partie du roman prise en charge par un narrateur "objectif".

Nous ne donnerons ici que quelques repères, afin de faciliter la lecture ; Faulkner en effet bouscule volontairement la chronologie, et le lecteur peut être un peu perdu.

L'

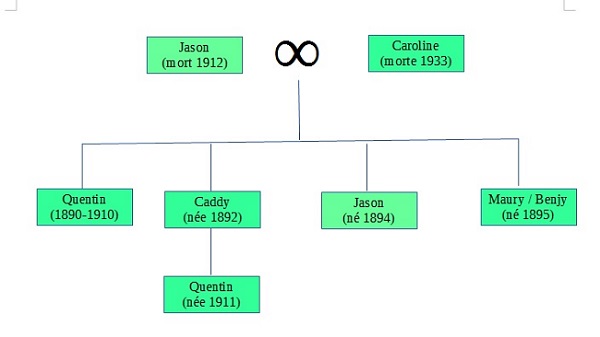

La famille Compson

Outre Lorraine, la prostituée au grand cœur qui humanise un peu, à peine, Jason II, on trouve des figures féminines de caractère, plus ou moins positives, mais fortes :

Victimes d'un monde dominé par les hommes, les femmes résistent par leur force vitale et leur résilience. On peut aussi songer à la belle figure de la grand-mère, dans les Invaincus...

Les serviteurs noirs

Le destin de la famille Noire reproduit un peu celui des Compson :

Tous les personnages du roman subissent, peu ou prou, une forme de dépossession, aux conséquences plus ou moins tragiques.

Les Compson, l'une des familles du comté imaginaire de Yoknapattawpha, sont d'origine aristocratique ; mais leur histoire est celle d'une lente et irrémédiable perte de ce qui fait à la fois l'existence et la fierté des grandes familles du Sud : une vaste plantation.

Pour cette société fondée sur la monoculture de la canne à sucre et du coton, l'abolition de l'esclavage a été une catastrophe jamais surmontée : les familles de planteurs ont perdu la plus grande partie de leur fortune.

Dans Le Bruit et la Fureur, la vente du "pré carré" qu'aimait tant Benjy, afin de payer le mariage de Caddy et les études à Harvard du fils aîné, Quentin, fait basculer irrémédiablement la famille de l'aristocratie à la classe pauvre et méprisée des "Petits blancs".

Le dernier Compson, Jason II, parachève cette chute dans l'Appendice Compson : après la mort de sa mère, en 1933, il vend les derniers restes du domaine, la maison. Lui-même étant célibataire sans enfants, c'est l'effondrement du clan.

Si Quentin I échappe par le suicide à l'abaissement généralisé du clan, les autres membres de la famille sont des déclassés :

Les personnages ne sont pas totalement incapables d'aimer, mais ils aiment à contre-temps, et généralement sans réciprocité : tous sont finalement dépossédés de l'objet aimé.

Si l'on en croit Édouard Glissant, dans Faulkner, Mississipi (voir la bibliographie), l'origine de cette dépossession est liée à une absence initiale de légitimité : la possession de la terre a eu pour origine l'appropriation d'espaces qui n'auraient jamais dû appartenir à quiconque ; et la tare de l'esclavage...

L'avenir des grandes familles, c'est donc de devenir, à peu près, des "Snopes", du nom de la misérable "dynastie" de "petits blancs", cupides et médiocres, qui occuperont les derniers romans de Faulkner. (voir Le Hameau, la ville et Le Domaine).

Comme tout roman, Le Bruit et la fureur crée sa propre géographie, mais plus encore du fait que Faulkner

a inventé de toutes pièces le cadre d'un bon nombre de ses romans, le comté de

Ce comté est situé au Nord-Ouest du Mississipi, et son chef-lieu est la ville, tout aussi imaginaire, de Jefferson. Bordé au Nord et au sud par deux rivières, dont l'une, de nom indien, lui donnera son nom, il est, dans toute sa partie orientale, un pays de collines de pins.

Avant la guerre de Sécession, plusieurs colonies blanches s'y étaient installées, et y avaient implanté de grandes plantations : celle de Louis Grenier au sud-est, celle de McCaslin au nord-est, celle de Sutpen au sud-ouest, celles des Compson et des Sartoris à proximité immédiate de Jefferson.

Situé à proximité de Jefferson, il occupe la plus grande partie du roman. Toute la première partie, dédiée à Benji, s'y déroule, car le rayon d'action de celui-ci se réduit peu à peu : la vente de la parcelle où se trouve le golf l'a privé de cet espace, et il est de plus en plus enfermé dans un cadre étroit, comprenant la maison et le jardin fermé par une barrière. Son ultime sortie, à la toute fin du roman, s'achève sur une promesse d'enfermement encore plus strict : "Si jamais tu repasses cette grille avec lui, je te tue", hurle Jason.

Au domaine des Compson, et à proximité immédiate se situe une bonne partie de la troisième partie : Jason habite encore le domaine, avec sa mère et la jeune Quentin. Jason travaille dans une quincaillerie, Quentin est censée aller à l'école ; c'est non loin aussi qu'aura lieu la représentation théâtrale : il y a donc tout une petite ville qui s'est développée

Jason se rend "à vingt milles" (soit environ 32 km) du domaine pour trouver le shérif : sans doute celui-ci se trouve-t-il à Jefferson. Et c'est un peu plus loin, à Mottson, qu'il retrouvera les forains.

La ville, à proximité du domaine Compson, est aussi un lieu stratégique du roman : c'est là que travaille Jason, c'est là que Quentin est censée aller à l'école ; c'est le lieu de tous les tourments pour Jason, obsédé par le regard des autres.

La géographie de la ville n'est pas décrite ; on y cite seulement quelques noms de banques (de Saint-Louis, p. 257, d'Indianapolis...

Cambrige, dans le Massachussetts, est une cité universitaire qui doit son nom à l'Université anglaise de Cambridge. Traversée par la rivière Charles, où Quentin finira par se jeter, elle possède deux très grands établissements universitaires : l'Université d'Harvard, et le MIT (Massachussetts Institut of Technology).

Toute la deuxième partie du roman est une errance de Quentin à travers Cambridge, de sa chambre d'étudiant à l'Université jusqu'à la rivière Charles. Quentin se déplace essentiellement en tram, ou à pied, repassant plusieurs fois par les mêmes endroits : ainsi il quitte le campus p. 107, y revient p. 122, en repart p. 132, pour y rentrer une dernière fois p. 204 ; à plusieurs reprises aussi il longe la rivière, qui lui fait penser à celle de chez lui, la Yokna, qui a donné son nom au comté.

Tout un épisode, de la rencontre avec la petite fille, jusqu'à son arrestation, se déroule dans le quartier italien ; aucun élément n'est nommé, mais il erre entre la gare et le pont, entre des maisons vides et fermées, essayant d'échapper à l'enfant – pour finir par se retrouver nez à nez avec elle.

Toute cette errance apparemment sans but ne cesse de retourner à son point de départ, de tourner en rond, entre l'Université et la rivière – où il finira par se jeter, hors texte.

La jument a beau s'appeler "Queenie" (de Queen, la reine), cette voiture est la marque de la décadence des Compson. Dès 1913, elle est hors d'âge, et fait peur à Caroline ; elle est systématiquement conduite par un serviteur Noir, T. P. puis Luster. Elle sert essentiellement à emmener la famille au cimetière, visiter le père, mort alcoolique, et le frère, Quentin, suicidé. Elle sert aussi à emmener Benjy à la messe des Noirs, au moment de Pâques.

Signe de pauvreté, elle est aussi étroitement associée au monde des domestiques Noirs, et au passé douloureux de la famille Compson.

Grâce à une escroquerie, Jason s'est procuré un véhicule plus digne de lui, et dont il est très fier ; sa voiture est une sorte de symbole de modernité et de virilité. Et pourtant...

La voiture à cheval représente le Sud ancien ; voiture des Noirs, voiture des Blancs désargentés et ruinés, voiture de louage, elles sont la marque du passé, d'un monde révolu et dépassé.

La voiture moderne, au contraire, peut (et veut) incarner la volonté désespérée de Jason de s'intégrer dans un monde nouveau. Mais elle est aussi le symbole de son échec : il ne peut pas plus conduire sa voiture qu'il ne sait boursicoter et rivaliser avec les Yankees ; il est toujours en retard d'un coup. Sa voiture, de marque indéterminée, est ridiculisée par la Ford ; et lui-même, qui voudrait en faire le signe de sa virilité, révèle par là qu'il n'est pas beaucoup plus doué que son frère Quentin.

Le roman de Faulkner présente un caractère oral évident, marqué par la présence de très nombreux dialogues ; bien souvent, nous ne percevons l'action qu'au travers des paroles des différents protagonistes – des paroles reproduites fidèlement et qui nous permettent de percevoir l'idiolecte de chaque personnage (ce qui est parfois difficile à rendre dans la traduction).

La mémoire de Benjy est intacte, et l'on pourrait presque parler à son sujet d'hypermnésie : le temps n'existe pas pour lui, il vit tout au présent, et n'oublie rien ni des paroles, ni même des intonations qu'il entend, même s'il ne peut pas les interpréter.

Nous avons ici le paradoxe d'un narrateur capable de reproduire avec exactitude les paroles des autres, y compris leurs tics de langage : la grandiloquence de Jason père (cf. p. 63, où il cite une locution latine, Et ego in Arcadia, signifiant que même dans le pays idéal d'Arcadie, la mort règne : une locution qui accompagnait, notamment, des tableaux de Poussin. On voit ici la mémoire de Benjy, qui enregistre comme un magnétophone des paroles bien au-dessus de ses capacités de compréhension), les fautes grammaticales et le langage quelque peu argotique des Noirs qui ne sont jamais allés à l'école, le langage des enfants...

Les dialogues sont parfaitement identifiés, avec à chaque fois la mention explicite du locuteur, des guillemets, des tirets. Faulkner joue donc sur le contraste entre le monologue intérieur de Benjy, lacunaire, fragmentaire, sautant d'une époque à l'autre, parfois énigmatique, et les dialogues parfaitement reproduits et transparents.

Un peu comme Benjy, Quentin est capable de se remémorer avec exactitude des conversations tenues des années auparavant, comme celle entre le vieux Noir Louis Hatcher et Versh, probablement quand il était enfant (p. 142-143)

Là encore, Faulkner joue sur le contraste, cette fois entre l'errance et le délire grandissant du Narrateur, et la banalité des propos qu'il échange avec les autres.

Ainsi, p. 101, se succèdent à quelques lignes d'intervalle le souvenir du mariage de Caddy ("Elle est sortie en courant du miroir, de l'épaisseur des parfums. Roses. Roses. Mr et Mrs Jason Richmond Compson ont le plaisir de vous faire part du mariage de.) et la conversation avec Shreve, son compagnon de chambre ("– Tu sèches la classe, ce matin ? – Il est si tard que ça ?..."); la même opposition se retrouve p. 106.

Il y a opposition encore, entre les dialogues apparemment banals et inoffensifs (avec le Noir à la mule, p. 112, avec Deacon p. 124-127, avec Shreve p. 128) et la préparation minutieuse du suicide, que le lecteur comprend a posteriori, mais que les interlocuteurs de Quentin ne peuvent pas comprendre : achat de deux fers à repasser (qui serviront de lest), lettre à Shreve...

Quentin aura d'autres conversations, apparemment normales et anodines : avec les pêcheurs de truite (p. 150-151), avec la boulangère puis avec les gens à qui il tentera de confier la petite fille ; tout ceci aboutira à une parodie de procès, une scène humiliante et parfaitement absurde (p. 167-177) ; enfin, avec ses amis Shreve et Spoade, après une bagarre avec Gérald, un autre camarade qu'il a frappé dans une semi-inconscience.

Puis, au fil de cette seconde partie, apparaît un type de dialogue tout à fait différent, qui fait partie de la remémoration

(ou de la divagation) de Quentin : sa dispute avec Herbert, le futur mari de Caddy, lorsqu'il s'était aperçu qu'il s'agissait d'un

tricheur, p. 135-138 – Herbert essayant d'acheter le silence de Quentin – puis le dialogue avec Caddy, où elle lui

avoue qu'elle est enceinte d'un autre. Un double dialogue décisif pour Quentin, qui assiste en direct à la perte de sa sœur.

Le dialogue perd alors son caractère classique : plus de guillemets ni de tirets, plus de verbes en incise, plus d'indication

directe des interlocuteurs ; l'émotion de Quentin se traduit par l'insertion, au milieu d'une réplique, d'une phrase inachevée :

"Caddy tu as la fièvre Tu es malade malade comment Malade tout simplement. Je ne peux pas demander

Pas cette fripouille Caddy" (p. 139)

On retrouvera un dialogue de ce genre dans deux grandes scènes essentielles : celle où il envisage un double suicide avec Caddy (mais il perd le couteau), et celle où il veut chasser de la ville Dalton Ames, l'amant de Caddy. Deux scènes tragiques, qui s'achèvent sur un échec. (p. 182-196)

À la fin de cette partie, tout dialogue structuré disparaît, dans une sorte d'immense monologue sans ponctuation.

Jason II, le dernier fils Compson, est une caricature de la normalité. Toute la partie dans laquelle il est le narrateur contient des dialogues, parfaitement ordinaires, sans aucune ambiguité ni sur les interlocuteurs, ni sur les limites entre monologue et dialogue. On notera en particulier l'extrême pauvreté des verbes introductifs : "dit-il, dis-je..." Les paroles sont rapportées telles quelles, sans un commnentaire : Jason est une sorte de mécanique sans âme.

Toute la quatrième partie semble renouer avec une conception plus classique du récit romanesque : un narrateur extra-diégétique, mais omniscient, capable de nous faire part des pensées les plus intimes de Dilsey, ou de Jason ; et des dialogues rapportés de la manière la plus traditionnelle, avec tirets, guillemets, et identification sans ambiguité des différents locuteurs.

Les paroles de chacun sont reproduites de manière rigoureuse : Jason s'exprime de manière froidement banale, les Noirs ont un accent traduit par l'ellision de certains sons (voyelles internes, consonnes...), pour autant que la traduction permette d'en juger.

L'étrangeté de ce passage tient à la fois à la rupture avec les trois autres parties, dans lesquelles le narrateur était intra- diégétique (ici, il est indécidable, inidentifiable, mais il introduit une distance par rapport aux faits rapportés, du fait de son extériorité), et aux ruptures brutales de point de vue au cœur du récit :

Cette dernière partie offre donc un curieux mélange de transparence et d'obscurité : transparence, parce que les dialogues sont sans surprise, les locuteurs toujours identifiables, les focalisations internes ; obscurité, parce que le narrateur demeure énigmatique, tout comme les raisons précises de la crise de Benjy, par exemple...

Pour bien comprendre le problème Noir, dans le Sud des États-Unis, il faut revenir à la guerre de Sécession. Cette guerre, déclenchée à la suite de l'élection de l'anti-esclavagiste Abraham Lincoln en 1860, sera à la fois l'heure de gloire de la plupart des ancêtres des grandes familles du Sud, et la défaite qui produira leur ruine.

Pour avoir une idée plus précise de cette guerre et de ses conséquences, il faut lire Les Invaincus, de Faulkner, où nous verrons de loin le valeureux colonel John Sartoris, reconverti en calamiteux homme d'affaire après la défaite.

Pour toutes ces grandes familles, la guerre de Sécession a signifié à la fois une profonde humiliation – ils ont dû se soumettre aux États du Nord vainqueurs et à l'autorité fédérale, et un désastre économique. Et sur le plan social, outre la perte d'une main d'œuvre gratuite, la fin de l'esclavage a voulu dire la cohabitation forcée avec les Afro-Américains, leurs anciens esclaves, devenus citoyens, et qui ne tarderont pas à revendiquer les droits civiques dont ils sont encore privés (le 13ème amendement a supprimé l'esclavage, mais ne leur a pas donné l'égalité des droits, en particulier le droit de vote).

L'émancipation des Noirs en 1866 n'a pas pour autant permis une réelle égalité : un racisme violent s'est maintenu, notamment dans le Sud, où toutes sortes de discriminations ont été mises en place, notamment dans l'éducation. Le lynchage était souvent la réponse apportée à toute tentative d'obtenir les droits civiques ; le Ku Klux Klan, fondé en 1865, faisait régner une atmosphère de violence extrême.

Ces difficultés proviennent entre autres de la brutalité de l'émancipation, qui n'a été ni préparée, ni accompagnée : toujours dans Les Invaincus, on voit de nombreux Noirs, soudain livrés à eux-mêmes, errer sans repère à la recherche d'une hypothétique terre promise, tandis que les soldats Yankees les repoussent en faisant sauter les ponts...

Après la première guerre mondiale, de très nombreux Noirs ont quitté le Sud des États-Unis pour s'installer dans les métropoles industrielles du Nord, notamment Chicago et New-York. À Chicago, par exemple, entre 1910 et 1970 le pourcentage des Afro-Américains bondit de 2 % à 32,7 %. Cette situation aboutit évidemment, là aussi, à des phénomènes de rejet, de lynchages et d'émeutes racistes.

D'autres Noirs apparaissent fugitivement dans le roman :

Ni Caddy, ni Quentin II sa fille ne semblent s'en préoccuper ; elles n'en parlent pas. Pourtant, Quentin II a les mêmes réactions violemment racistes que son oncle Jason : alors que Dilsey a essayé de la protéger contre celui-ci, elle la rejette et l'insulte :

"– Allons, allons ! dit Dilsey. J'le laisserai pas vous toucher." Elle posa une main sur Quentin qui, d'un coup, la fit retomber. – Salle vieille négresse !" dit-elle." (p. 223)

Benjy, quant à lui, est veillé en permanence par Dilsey ou ses enfants ; ce n'est qu'auprès d'eux, surtout après le départ de Caddy, qu'il trouve un peu de chaleur humaine. Seule Dilsey lui fête son anniversaire, sur ses propres deniers, et en cachette de Jason. Handicapé et rejeté, Benjy est naturellement proche des Noirs, parce qu'il subit les mêmes discriminations.

Quentin, lui, se raccroche à l'image de Dilsey, en laquelle il voit une forme de permanence rassurante ; mais c'est probablement l'image de la nourrice, éternellement dévouée et présente, qui lui importe – comme une image d'un Sud intangible, d'avant la guerre de Sécession en somme : un ordre où les enfants blancs sont élevés et protégés par une nourrice noire.

Quant à Jason, il est à la fois le plus lucide, et le plus haineux. Le plus lucide, car il a pleinement conscience de sa propre dégradation sociale ; dans ses propos racistes à l'égard des Noirs ("ils sont paresseux, il faudrait les battre...") transparaît surtout la rage impuissante d'un maître qui a perdu tout pouvoir.

La guerre de Sécession apparaît donc, chez Faulkner, comme un désastre : elle a ruiné les grandes familles du Sud, sans pour autant donner aux Noirs les droits et le statut social auquel ils auraient droit. Finalement, les vainqueurs sont, les Snopes, ces parvenus aux méthodes parfois criminelles, qui profitent de l'appauvrissement général : c'est le triomphe des médiocres et des arrivistes, que Faulkner décrira dans ses trois derniers romans, Le Hameau, la Ville et Le Domaine.

L'ensemble du roman tient en réalité en trois jours, entre le 6 et le 8 avril 1928 ; avec une seule partie très décalée, la seconde, qui nous ramène en juin 1910, jour du suicide de Quentin I.

Chacune des quatre parties tient en une seule journée, qui semble donc démesurément allongée, car elle occupe entre soixante et cent pages ; chaque journée est vécue du point de vue d'un seul narrateur, qui va donc accroître cette impression de durée par les méandres de son "flux de conscience"...

Ainsi, dans la quatrième partie, l'on assiste au lent éveil de la maison Compson, aux préparatifs du petit-déjeuner, avant que ne survienne l'événement majeur : Jason découvre la fuite de Quentin, et le vol dont lui-même a été victime. Puis, tandis que Jason est allé au poste de police, Dilsey et Luster emmènent Ben avec eux pour une messe de Pâques à l'Église réservée aux Noirs. S'ensuit le double sermon du prédicateur Shegog, puis le retour à la maison. À ce moment-là, il est une heure. Toute cette partie est vue du point de vue de Dilsey – mais le narrateur est hétérodiégétique, et anonyme.

Sans transition, p. 351, le point de vue se déplace sur Jason. L'on revient en arrière, au moment où il a quitté la maison, soit quelques heures auparavant. Il affronte le shérif, dans une scène comique et humiliante où, de victime, il devient lui-même coupable : le shérif sait d'où vient l'argent, et refuse tout net de l'aider. Il part alors en voiture vers Mottson, où Quentin et le jeune forain doivent se trouver. Nous assistons à ses pensées délirantes et grotesques, à son début de migraine, à son arrivée piteuse au camp des forains ; il rencontre un petit vieillard fou qui manque le tuer, et il se fait jeter dehors sans rien obtenir. Chaque épisode est raconté avec une distance ironique, par un narrateur qui n'a visiblement aucune sympathie pour Jason ; le temps semble alors se dilater. Incapable de conduire, il se fait alors ramener à Jefferson par un Noir.

Nouvelle transition : nous revenons à Dilsey (p. 364) ; Benjy ne cesse de gémir ; Luster le taquine avec une bouteille ayant contenu du poison, puis l'emmène voir les joueurs de golf ; comme il ne se calme pas, Dilsey lui fait sentir un soulier de Caddy, sans succès. Dilsey décide alors d'emmener Benjy au cimetière : Luster conduit le phaëton. Mais il passe à gauche du monument, ce qui plonge Benjy dans une crise indescriptible. Tout se calme quand Jason reprend brutalement les rennes, et ramène Benjy dans le chemin habituel, non sans l'avoir frappé.

Cette partie du roman ne contient pas de retours en arrière ; on en reste à la journée fatidique de la fuite de Quentin. Mais cet événement, capital, est comme englué dans un quotidien fait de gestes minuscules (aller chercher du bois, allumer le feu, remplir la bouillotte, préparer à manger...) ; la tragédie ne semble exister que par les réactions, souvent outrées, de Jason et de sa mère (celle-ci imagine le suicide de Quentin II comme celui de Quentin i, et se focalise absurdement sur la lettre qu'elle aurait laissée... avant de se rendormir elle-même !)

Pendant les trois jours que dure le roman, il ne se passe que très peu d'événements : Benjy fête son anniversaire, Luster, le petit-fils de Dilsey, va assister à un spectacle de forains ; la nuit même, Quentin dérobe l'argent que dissimulait Jason et s'enfuit avec un forain. Ils rejoignent la troupe, mais sont priés de s'en aller ; on perd leur trace. Le lendemain matin, Jason découvre le vol, mais le shérif refuse de l'aider ; il tente alors, sans succès, de rejoindre Quentin et son amant dans la ville voisine ; il rentre alors bredouille, juste à temps pour raccompagner Benjy en pleine crise.

Cette trame, trop mince pour constituer un véritable récit, est démesurément étirée par les gestes du quotidien, et les décrochages du "flux de conscience".

Observons par exemple la première partie dans le détail. Elle s'étend de la page 21 à la page 96, avec un fil conducteur : la journée du 7 avril, anniversaire de Benjy. On peut retracer cette journée :

Mais cette trame, relativement simple, est entremêlée de réminiscences d'époques variées :

Les différentes trames narratives s'entremêlent, se font écho, dans le désordre d'une mémoire qui vit tout au présent, et qui bifurque sur un mot, une sensation, un prénom... La journée du 7 avril semble se dilater d'un passé beaucoup plus vaste, jusqu'à cet événement premier que fut la mort de la grand-mère en 1898. Comme le dit l'un des personnages, à propos de Benjy, "Il y a trente ans qu'il a trois ans" : ces trente années sont évoquées ici, dans le désordre, mais permettent de reconstituer toute une histoire.

Les Compson, comme les Sartoris ou les Sutpen, appartiennent au comté imaginaire du Yoknapatawpha ; ce sont donc des personnages récurrents, dont l'histoire se prolonge tout au long de l'œuvre.

Or l'on va retrouver deux des personnages clés du Bruit et la Fureur dans deux œuvres de Faulkner.

Dans cette nouvelle parue initialement dans Treize histoires, l'on retrouve des personnages de notre roman : le père, Jason, et ses enfants, bien avant qu'ils ne soient grands.

La servante Dilsey est parfois aidée dans sa tâche par la jeune Nancy, une jeune femme que l'on interdit aux enfants de fréquenter, car elle se prostitue. Elle est mariée à Jésus, un délinquant qui la frappe.

À plusieurs reprises, elle demande l'aide de Jason Compson ; mais celui-ci refuse aussi bien de la garder chez lui que de la protéger. La nouvelle ne dit pas ce qu'il advient d'elle ; mais dans le roman, il est fait allusion aux "os de Nancy" jetés dans un ravin – ce qui en dit long sur le sort qui lui a été réservé :

"Et quand Nancy est tombée dans le fossé et Roskus lui a tiré un coup de fusil et les busards sont venus pour la déshabiller. Les os débordaient du fossé où les plantes noires se trouvent..." (p. 53) ; et plus loin : "Je me suis assis à regarder les os où les busards ont mangé Nancy" (p. 55)

Écrite deux ans après Le Bruit et la Fureur, la nouvelle rappelle le sort réservé aux femmes, victimes de la brutalité des hommes ou de leurs mensonges : elles sont chassées et exclues, comme Caddy, ou elles meurent, comme Nancy.

La narration est assurée par Quentin Compson, qui se remémore un moment de son enfance ; Quentin, le fils aîné, destiné à se suicider à 20 ans, semble avec fasciné Faulkner, qui lui donne une place particulière.

Ce sera à nouveau le cas dans ce roman choral de 1936, dans lequel Quentin est tantôt l'auditeur et le destinataire du récit (il écoute alternativement Rosa Coldfield et son propre père Jason dans les six premiers chapitres), tantôt le narrateur (dans les chapitres 6 à 9, avec son camarade Shreve, le même que dans Le Bruit et la fureur).

Absalon ! Absalon ! raconte l'histoire de la famille Sutpen, de l'arrivée (de nulle part, sans famille ni passé) de Thomas Sutpen, en 1833, jusque vers 1910.

Le père, Thomas Sutpen, à la recherche de respectabilité, fonda une plantation immense, "Sutpen's Hundred" ; mais ses espoirs ne tardèrent pas à s'effondrer :

Dans ce roman, curieusement, Jason Compson et son fils Quentin dialoguent longuement ; mais ils ne parlent pas d'eux- mêmes, ils racontent seulement une histoire qui semble appartenir au passé, et où ils ne sont guère impliqués à première vue.

On peut néanmoins dire que l'histoire des Sutpen préfigure celle des enfants Compson ; Faulkner donne après-coup à son personnage de Quentin une histoire, un arrière-plan qui peut expliquer en partie sa névrose, son obsession de l'inceste, sa folle volonté de protéger sa sœur et son horreur du sexe.

| L'incipit | Scène d'ivresse, p. 58-60 |

L'incipit, ou la première page d'un roman, est un lieu stratégique où se noue (ou pas) le pacte de lecture entre l'auteur et le lecteur ; où s'installent un temps, un espace, où s'esquisse une aventure.

Ici, nous verrons que tout est fait, bien au contraire, pour désorienter le lecteur.

Cette toute première partie, racontée à la première personne par un personnage dont nous ne savons encore rien, a été

située dans le temps par le titre ; nous assistons à une scène minutieusement décrite, mais à laquelle, tout d'abord,

comme le narrateur, nous ne comprenons rien.

Une, ou plutôt deux scènes simultanées :

Nous sommes donc ici, d'emblée, dans une sorte de monologue intérieur, dans une focalisation interne qui ne nous donne que le point de vue du narrateur.

Le lecteur est directement de plain-pied avec le narrateur : il ne perçoit que ce que celui-ci perçoit. Or très vite, on se rend compte que la perception de celui-ci est faussée ; ou, plus exactement, si ses facultés sont intactes (il voit, entend comme tout un chacun), en revanche, il ne comprend pas, n'interprète pas ce qu'il perçoit ; il est privé à la fois de verbalisation et d'intellection.

Par aillleurs, les gestes de Benjy sont répétitifs : longer la barrière, regarder à travers la barrière, geindre,

s'accrocher à un clou de la clôture...

D'entrée de jeu, le lecteur est donc amené à voir par les yeux d'un être profondément démuni et malheureux, dont les cris

et les gémissements constituent le seul mode d'expression, un être totalement soumis à ceux qui l'entourent, et dépossédé

de tout.

C'est la parole de Luster, "Vous v'là encore accroché à ce clou" qui détermine le brusque passage à un autre temps, marqué dans le texte par les italiques, mais sans solution de continuité dans le discours de Benjy. On voit que celui-ci procède par association d'idées ; sa mémoire est elle aussi intacte, mais il n'a pas le sentiment du temps : son souvenir est pour lui aussi présent que le moment qu'il vit. Il n'y a aucune rupture temporelle.

Les deux parties du texte correspondent à deux temps : un temps où Benjy est relativement entouré, fait partie d'un groupe d'enfants ; sa sœur Caddy veille sur lui, et lui parle gentiment. Et l'autre temps, où Caddy est absente, où la souffrance de Benjy s'exprime par des gestes et des cris : les mouvements sont devenus répétitifs, et le monde lui est encore plus opaque.

Le texte commence par la mention "nous avons bu" : dans l'ivresse qui s'ensuit, deux scènes presque similaires, et aussi importantes l'une que l'autre, se superposent sans transition dans l'esprit du narrateurj Benjy : une scène d'enfance dans laquelle les enfants observent, par la fenêtre, une scène familiale – la mort de la grand-mère – dont ils sont exclus ; et la seconde, le mariage de Caddy, dans laquelle T.P., le serviteur noir, vole une bouteille de champagne et s'enivre avec Benjy, lui aussi exclu de la fête.

Plusieurs mouvements se succèdent :

On remarquera que le mouvement est de plus en plus ample, à mesure que s'accroît l'ivresse du narrateur.

Benjy et le serviteur noir, T.P. sont exclus d'une fête que nous ne pouvons encore identifier ; ils en sont réduits à regarder de l'extérieur, par une fenêtre. Or il s'agit du mariage de Caddy : on voit là le sort pathétique de Benjy, son frère cadet, qui aurait dû y assister...

Les personnages boivent de la "salsepareille", boisson à base de plantes médicinales inoffensive – mais ici il s'agit évidemment de champagne, vin luxueux que sans doute ils ne connaissent pas.

Le fruit de la salsepareille. © wikicommons

Encore une fois, on ne peut qu'interpréter les propos de Benjy : lorsqu'il dit "je me cramponnais au mur" faut-il y voir les premiers effets de l'alcool, ou l'expression (non verbalisée) d'une intense douleur ?

T.P. lui, présente une ivresse plus "classique" : il rit, tombe, ne maîtrise plus ses cris... La scène prend alors une tournure burlesque.

L'analepse est mise en marche par le mot "commencer", et la bifurcation pourrait presque passer inaperçue ; le dialogue s'engage entre Caddy, Frony, Versh et Jason. Encore une fois, c'est l'exclusion qui marque la scène : les enfants ont été exclus d'une scène qui les concerne pourtant, la mort de leur grand-mère ; ils ignorent qu'elle est morte, et le sens de la cérémonie dont ils ne saisissent que des bribes.

On voit ici la personnalité de Caddy : c'est une petite fille de six ans, mais qui commande déjà, aussi bien les serviteurs que ses frères ; le conflit avec Jason transparaît déjà ; il n'a que quatre ans, mais il apparaît déjà assez odieux, résistant à Caddy mais surtout menaçant de "rapporter".

La mention de la culotte sale semble un détail mineur, simplement pittoresque ; mais il attire l'attention à la fois sur le désir incestueux de ses frères (en tous cas de Benjy ; on ne sait si Quentin participait à la scène), et l'obsession de l'impureté : Quentin s'épuisera à vouloir protéger la virginité de sa sœur, en vain bien sûr...

À ce moment-là, la parole et les souvenirs de Benjy sont parfaitement clairs et cohérents ; la scène est rapportée au présent, sans la moindre trace d'ivresse ou d'hésitation. Benjy est alors lucide, autant qu'il peut l'être.

Cette troisième partie commence par une nouvelle bifurcation, marquée cette fois par des italiques. Ce que voit Benjy est traumatisant pour lui : "Et puis j'ai vu Caddy avec des fleurs dans les cheveux et un long voile comme une brise lumineuse. Caddy caddy". Ce spectacle est pour lui le signe que sa sœur est perdue à jamais pour lui ; et il est d'autant plus atroce qu'exclu de la fête, il n'y comprend rien.

On devine aux paroles de T.P. qu'il s'est mis à crier : "on va vous entendre" ; "chut, chut, taisez-vous"...

T.P. va alors faire boire Benjy, en partie pour le faire taire ; on assistera à la montée de l'ivresse.

D'abord (l. 45-58 : les phrases sont à peu près cohérentes ; Benjy rapporte correctement les propos de T.P., y compris quand celui-ci se met à délirer à propos d'un ours. Les gestes de T.P. sont répétitifs ("il m'a tiré") ; la scène, là aussi, est burlesque : T.P. suggère de prêter au chien le vol de la bouteille, puis voudrait attaquer un ours...

Puis, à partir de la ligne 58, les perceptions de Benjy se déforment ; dans son vertige, il voit réellement "la porte de la cave et le clair de lune s'enfuir d'un bond", "les marches de la cave grimper la colline", la caisse qui "se sauve" quand il veut monter dessus ; les objets se mettent à vivre d'une vie propre ("elle m'a frappé par-derrière"), y compris son propre corps : sa gorge "fait un bruit" sans qu'il y soit pour rien. Le monde devient totalement incontrôlable.

Les deux ainés, Quentin et Caddy interviennent alors : mais la vertu consolatrice de Caddy a disparu ; son "voile lumineux" rappelle à Benjy qu'il l'a perdue, et il ne retrouve plus son odeur d'arbres, signe de sa pureté de petite fille.

Benjy passe alors des larmes de l'ivresse ("je ne savais pas si je pleurais ou non") à celles du désespoir ("je me mis à pleurer").

La scène pourrait être drôle si elle n'était tragique ; elle est drôle par les effets burlesques de l'ivresse : T.P. rit, raconte n'importe quoi, tombe dans un mouvement qui évoque les clowns ; Benjy décrit avec stupeur ce qu'il éprouve sans le comprendre, les repères qui se dérobent, les chutes et les coups qu'il se donne, le vertige.

Mais ce que vit Benjy, c'est une tragédie : sa totale dépossession, avec la perte de Caddy, et la situation d'exclusion où il se trouve. Sa participation au mariage de sa sœur, qu'il aime par-dessus tout, se résume à du champagne volé ! Le parallèle avec la scène première donne à ce mariage un caractère funèbre.